Олег Антонов

Слова, вынесенные в заголовок, были девизом имперского ордена Святого равноапостольного князя Владимира. Кавалером этого ордена некогда был герой нашего повествования – Дмитрий Владимирович Загоскин. Простые и ясные слова: «Польза, честь, слава Отечества» – стали девизом его яркой, насыщенной событиями и трудами, жизни.

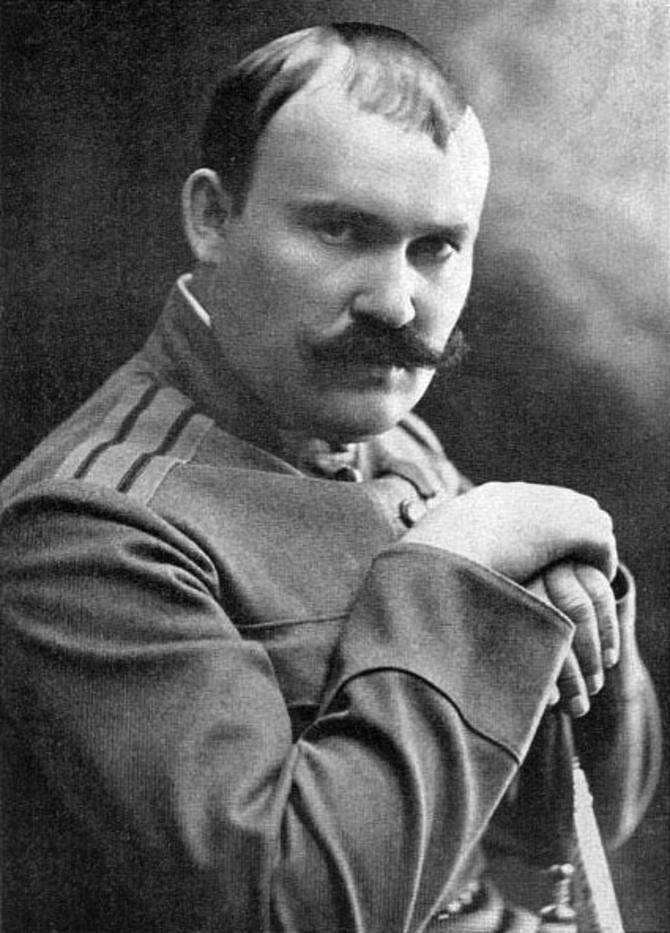

Наш земляк, потомок Михаила Николаевича Загоскина, генерал-майор Белой армии, военный писатель Дмитрий Владимирович Загоскин родился 1 июля 1872 года.

По окончании Псковского кадетского корпус (

В 1900–1901 годы участвовал в Походе в Китай, в 1904–1905 годах – в Русско-японской войне. Был ранен и контужен.

Мировую, или как тогда говорили – «Великую войну» прошел «от звонка до звонка».

Гражданская война началась для полковника Загоскина уже весной 1918 года.

Атаманом Г.М. Семеновым он был назначен начальником артиллерии Особого Маньчжурского отряда, позднее стал инспектором артиллерии Сводной Маньчжурской атамана Семенова дивизии.

В июне 1919 года адмиралом Колчаком Загоскин был произведен в генерал-майоры; со 2 июня 1920 года занимал должность генерала для поручений при командующем белой Дальневосточной армией.

В послужном списке генерал-майора Загоскина есть любопытный эпизод: одно время он занимал должность начальника Азиатской конной дивизии. Той самой, что была создана и возглавлялась генерал-майором бароном Р.Ф. фон Унгерн-Штернбергом. Захватившая барона безумная идея «воссоздать империю Чингисхана от Туркестана до Китая, восстановить рухнувшие в Европе и Азии монархии» требовала длительных отлучек Унгерна из дивизии.

Например, в феврале-сентябре 1919 года он, налаживая нужные контакты с монархическими кругами, объехал всю Монголию, Маньчжурию и Северный Китай. Причем, в июле 1919-го даже успел заключить «политический брак» – женился на принцессе Цзи из недавно свергнутой династии Цин (при венчании она стала Еленой Павловной Унгерн- Штернберг).

Во время одной из подобных длительных отлучек барона заменял генерал Загоскин.

Кстати, до наших дней сохранилось знамя Азиатской конной дивизии: желтое полотнище, в центре которого помещен образ Спаса Нерукотворного. Как тут не улыбнуться, вспомнив недавний (с 2002 по 2022 год) флаг Пензенской области, как бы срисованный со штандарта барона Унгерна.

Знамя Азиатской конной дивизии

После взятия красными Иркутска, предательства союзников и гибели Колчака, война на Дальнем Востоке покатилась к неизбежному финалу. Осенью 1920 года рухнул Забайкальский фронт, белые войска оставили Читу и отступили в Маньчжурию. Виновником этих неудач и поражений был «назначен» атаман Семенов. Командиры корпусов и дивизий отказались ему подчиняться и, нарушив Указ Верховного правителя адмирала Колчака о «передаче полноты всей власти на Восточной окраине России Семенову», отстранили того от власти. Получивший «черную метку» низложенный атаман был вынужден покинуть Россию, как оказалось, навсегда, и уехал в Японию… Вчерашние соратники сцепились между собой в борьбе за власть… Но начали с того, что вычистили из армии офицеров, сохранявших верность атаману Семенову. Против генерала-майора Загоскина выдвинули обвинения в превышении власти, судили, но приговором военно-окружного суда он был оправдан.

Этот эпизод многое говорит о человеческих качествах Д.В. Загоскина. Ведь хранить верность вождю, когда тот на пике популярности, в зените славы – «легко и приятно». Но сохранять верность опальному и гонимому командиру – черта лишь самых редких, истинно благородных людей.

В октябре 1920-го генерал Загоскин отбыл в двухмесячный отпуск, из которого не вернулся, оставшись в Маньчжурии. Собственно говоря, возвращаться было уже некуда: последний оплот «Белого дела» в Приморье агонизировал…

Авторитет генерала в эмигрантской среде был столь высок, что его избрали председателем монархической организации «Вера, царь, народ». Причем, это была отнюдь не мелкая организация, что возникали тогда во множестве: в разных странах мира она имела 27 отделений!

В это же время, с 1922 года «не сложивший оружия» генерал вступает в еще одну военно-политическую организацию – «Братство русской правды» и «возглавляет ее работу на восточном направлении». Эта, по оценке современного исследователя П.Н. Базанова, «Самая загадочная организация Русского Зарубежья» вела реальную подпольную борьбу с Советской Россией. Действовала она с благословения главы РПЦЗ митрополита Антония (Храповицкого); положительно к ее работе относились великий князь Николай Николаевич, генерал-лейтенант П.Н. Врангель и философ И.А. Ильин. «Братство Русской Правды» отличалась от других подобных организаций тем, что принципиально делала ставку только на собственные силы, не связывая свои надежды ни с интервентами, ни с «переворотом военспецов в РККА». Видя неприручаемость Братства, японцы, в 1934 году его торпедировали, запретили в Маньчжурии и Китае.

В эмиграции Д.В. Загоскин сотрудничал с журналами «Рубеж» и «Луч Азии». Писал статьи для газет «Заря» и «Харбинское время». Он стал известен не только как публицист, но и как замечательный писатель.

«С первых же опытов, с первых же написанных им рассказов

стало ясно, что в этом уже пожилом человеке дремал крупный литературный талант.

Его рассказы, большей частью рисующие жизнь родной сердцу писателя военной

среды, и особенно казачества, всегда живо написаны и занимательны по фабуле»

(Рубеж,

Атаман Г.М. Семенов

Барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг

В декабре 1936 года вторично приглашенный в «отдел статистики», чтобы ответить на 82 вопроса анкеты, отрезал: «Не желаю». В другой раз объявил, что эта анкета составлена не для него и «если б он стал заполнять таковую, то все равно не хватило бы анкеты».

Умер Дмитрий Владимирович Загоскин 2 мая 1938 года в больнице Харбина, ненадолго пережив жену Елизавету Никитичну (ур. Русину). Похоронены они рядом, на Успенском кладбище в Харбине.

Судьбы их детей сложились так.

Сын Владимир (

Дочь Ариадна Загоскина-Поликарпова (

Дочь Кира (1910–1999) окончила Аксаковскую гимназию в Харбине, вышла замуж за эмигранта Ивана Васильевича Попова, сына уральского купца-старообрядца. В 1929 году у них родился сын Георгий, а через три года – дочь Елена. В 1945 году, во время войны с Японией, Иван Попов и 16-летний Георгий были мобилизованы в Красную армию и полгода служили водителями и переводчиками при штабе 984-го стрелкового полка 275 стрелковой дивизии Забайкальского фронта.

В 1954 году, после смерти Сталина, семья вернулась в Россию. Кира Дмитриевна, Елена с мужем, Георгий – харбинские осколки рода Загоскиных, осели в Барнауле. Стали «простыми советскими людьми»: Георгий почти сорок лет отработал на электромеханическом заводе и других предприятиях Барнаула; Елена жила и трудилась в Белгороде. Их дети и внуки – потомки знаменитого писателя и правнуки белого генерала, ныне живут на Алтае и на Белгородщине.

Хочется надеяться, что Пенза будет помнить Дмитрия Владимировича Загоскина – одного из ныне забытых своих сыновей. Что имя его появится, например, в будущих переизданиях Пензенской Энциклопедии. Там собрано много сотен имен, составляющих наше богатство.

Между тем, мы гораздо богаче. Только пока этого не знаем.