Сергей Глотов

Документальное эссе

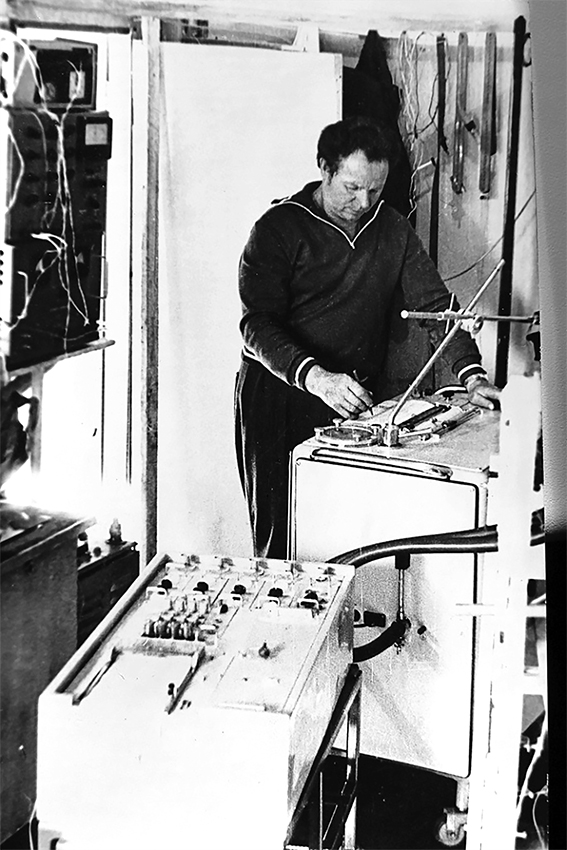

Фото из архива В.Г. Ковалик

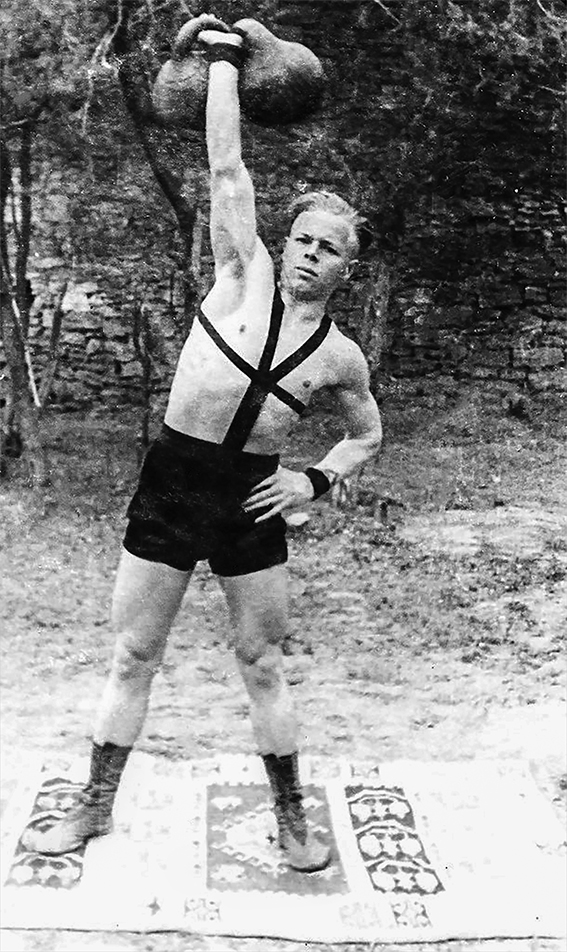

Студент ЛИФК им. П.Ф. Лесгафта Анатолий Ковалик

демонстрирует приёмы силового мастерства.

Ленинград, конец 40-х годов

«Сила есть – ума не надо» – говорит расхожая поговорка, которую совсем не хочется называть народной мудростью. Её опровергал ещё в VIII в. до н.э. великий Гомер, создав образ Одиссея. Как известно, победитель циклопа Полифема был ещё и блестящим инженером своего времени, «спроектировавшим и внедрившим инновационную военно-стратегическую разработку» в виде троянского коня. Одиссей известен не только своим хитроумием, но и недюжинной силой, ведь больше никто не мог натянуть его лук. «Хоть головой он пониже, чем славный Атрид Агамемнон, но поглядеть – так пошире его и плечами, и грудью» – так описывает «Илиада» легендарного царя Итаки.

Почти три тысячи лет спустя всему миру стал известен пример великого советского тяжелоатлета Юрия Власова. Одиссей ХХ века также был инженером (только не по строительству деревянных коней, а по радиосвязи), а также политическим деятелем, талантливым литератором, пряча силу олимпийского чемпиона за интеллигентной профессорской внешностью.

В ряду «одиссеев», обладавших не только силой, но и умом, был и наш земляк – выдающийся пензенский штангист, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе (почти как Одиссей, также являющийся «мастером спорта Древней Эллады по стрельбе из лука»), создатель первой в Пензе специализированной секции тяжёлой атлетики, кандидат педагогических наук, доцент, ветеран Великой Отечественной войны, отличник Народного просвещения Анатолий Владимирович Ковалик (1922–2007).

Он появился на свет в рабочей семье в селе Ракша Ракшинского района Тамбовской области. Годовалого Толю родители перевезли в Пензу, которая станет для будущего спортсмена, воина и учёного единственно родным городом.

Отец – Владимир Мартынович, обрусевший поляк, уроженец Люблянской губернии воевал в Первую мировую за Российскую империю, из которой потом никуда не уезжал. Словно оправдывая свою фамилию (Kowal по-польски означает кузнец), до выхода на пенсию он избрал своей профессией железо, работая в кузнечном цеху фабрики «Маяк Революции» и слесарем-водопроводчиком на Горводоканале. После Второй мировой к наградам царских времён у отца добавилась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Быть может, знакомые Толе с детства тяжесть и звук железа обеспечили преемственность интереса к этой стихии от отца к сыну.

Мать Варвара Ивановна всю жизнь трудилась в Пензенском почтовом отделении связи.

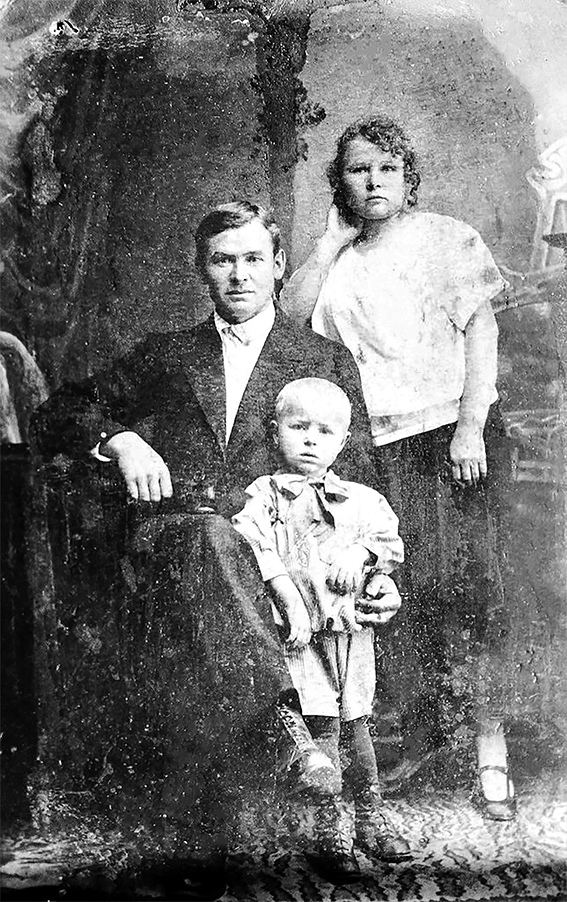

Семья Ковалик: Владимир Мартынович,

Варвара Ивановна и Толя. Пенза. 1923

Самым ярким воспоминанием из голодного детства начала 30-х стал случай, когда Толя с другом услышали от кого-то на Базарной площади рассказ, что где-то далеко есть тёплый Ташкент – «город хлебный». Этого мальчишкам хватило для того, чтобы зайцами на попутных товарных поездах поехать туда, чтобы воплотить единственную мечту – наесться досыта хлеба. И ведь доехали! Остолбеневший от изумления толин ташкентский дядя, которого малолетние беглецы разыскали, накормил друзей досыта не только хлебом, но и оплеухами, которыми потчевал их до самого пути назад – в Пензу, к обезумевшим от горя родителям.

А сразу после школы – война. Анатолия призвали в 1941-м. В войсках связи он прошёл Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. В 1943-м Гвардии младший сержант Ковалик в бою был ранен в ногу (к счастью, кость не была задета), а потом вдобавок обе ноги обморозил. Он никогда не рассказывал подробности о войне. Уходил, резко и надолго умолкая, от любых вопросов о ней. Близкие смирились, что эта тема была запретной до конца его дней.

Фото из госпиталя для родителей

и оборотная сторона фото.

Москва. 1943

Гвардии рядовой Ковалик с однополчанами в годы Великой Отечественной войны. Чехословакия. 1944

Домой вернулся в 1946-м с Орденом Славы III степени, медалями «За взятие Праги» и «За Победу» на груди.

Проведя несколько месяцев с родителями, следующей весной Анатолий вместе со своим другом (тоже пензяком, ветераном войны и выдающимся штангистом) Александром Никулиным дерзнули поступить в знаменитый на весь Советский Союз Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Это единство малой родины и судеб, быстро переросшее в дружбу, они пронесут через всю жизнь.

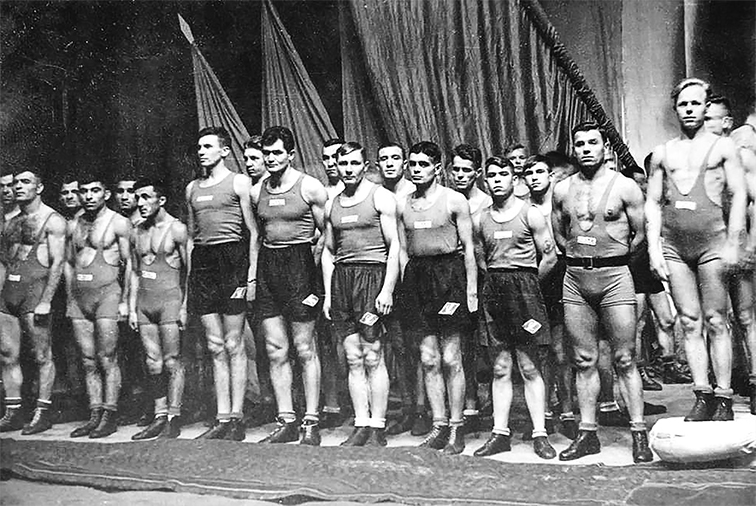

Студент ЛИФК им. П.Ф. Лесгафта Анатолий Ковалик (крайний

справа) –

победитель соревнований по тяжёлой атлетике. Ленинград. Конец 40-х

годов

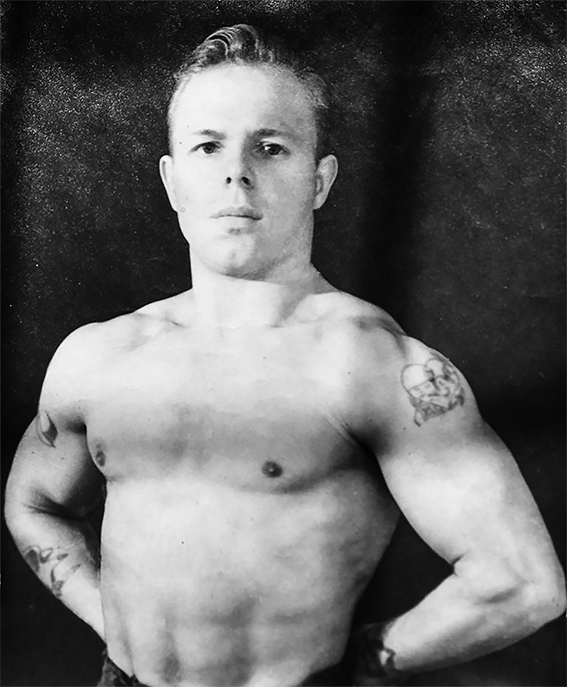

Студент ЛИФК им. П.Ф. Лесгафта демонстрирует голый торс. Ленинград. 1947

По распределению в родную Пензу в 1951 году выпускники вернулись сразу с двумя «лесгафтовскими» специальностями: преподаватель-тренер по тяжёлой атлетике и преподаватель физического воспитания.

Молодой специалист Анатолий Ковалик со знанием дела и с удовольствием принялся за преподавательскую работу в Пензенском техникуме физической культуры (находился в здании на углу улиц Красной и Карла Маркса). Вёл занятия по спортивной гимнастике. Студенты души не чаяли в своём преподавателе, который по причине занятий спортом, правильного образа жизни и того, что сегодня модно называть позитивным мышлением, выглядел так, что почти не отличался от своих воспитанников.

В эти годы он совершил и главное спортивно-энциклопедическое дело своей жизни – создал первую в Пензе специализированную секцию по тяжёлой атлетике. «Все мы – дети подземелья» – шутили пензенские тяжёлоатлеты почти полвека, поскольку и первая, и последующие секции по штанге располагались в подвалах.

Через год-другой одна из его подопечных спортивных гимнасток Валентина Шмелёва, проживающая прямо напротив здания техникума – за Краеведческим музеем, согласилась составить своему тренеру компанию на танцевальный вечер. Возрастная разница в 15 лет в то послевоенное время никого особо не смущала, и этой «компании» суждено было затянуться на всю оставшуюся жизнь. Вместе с «сильным и надёжным, таким родным Толей» Валентина была счастлива. За годы совместной жизни они исколесили весь Союз на шикарной белой, ныне антикварной «Волге» ГАЗ-21, мотоцикле «Иж», вёсельных лодках. В июле 1957-го приехали вдвоём из Пензы в Москву на знаменитый VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов на любимой «Волге».

Долгое время жили, не регистрируя отношений, но, когда момент росписи, всё же, настал, это произошло не где-нибудь, а в прямом смысле на «Седьмом небе» – именно так называется ресторан на Останкинской телебашне, где провели церемонию бракосочетания. Детей у пары, к сожалению, не было.

Анатолий Ковалик и Валентина Шмелёва. Пенза. Нач. 50-х годов

В лаборатории факультета физического воспитания пединститута. Пенза. 80-е годы

Ветеран на заслуженном отдыхе. Пенза. 90-е годы

Время шло. С открытием факультета физического воспитания ПГПИ им. В.Г. Белинского Анатолий Владимирович перебрался на работу туда. Увлечённо работал со студентами не только в спортивном зале, но и в факультетской лаборатории. «Если с ним попадёшь на прибор с трубками (электрокардиоскоп, измеряющий параметры биоэлектрической активности организма), то потом уже из лаборатории до вечера не выйдешь!» – говорили студенты. Защитил кандидатскую диссертацию по спортивной педагогике. Дослужился до должности заведующего кафедрой теоретических основ физического воспитания. Под занавес педагогической работы была готова и докторская под сложным названием «Педагогические основы совершенствования двигательной деятельности человека методом упражнений в совместном напряжении мышц-антагонистов». По крайней мере, она фигурирует в фондах Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве.

Однако её защита не состоялась по известной причине: не бывает плохих диссертаций, бывает мало нужных связей у соискателя учёной степени.

Анатолий Владимирович Ковалик скончался 22 мая 2007 года, в

возрасте 85 лет. Похоронен в Пензе.

Его жена Валентина Григорьевна, учитель физической культуры и географии, отличник народного просвещения, живёт и здравствует. До сих пор каждый день, глядя на портрет мужа в костюме с боевыми наградами, она выполняет физическую разминку, которой он научил её на занятиях в пензенском физкультурном техникуме почти 70 лет назад.