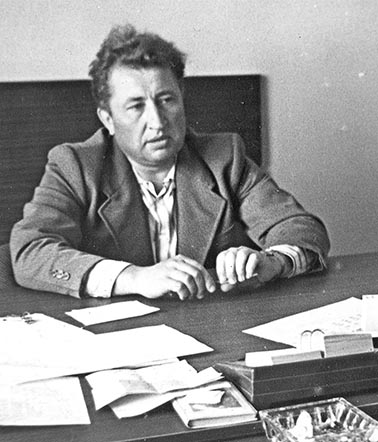

К 100-летию со дня рождения

председателя Пензенского

облсовпрофа

Александра Изосимовича Алексеева

Человек, который стоял на защите интересов трудовых коллективов, создал условия

для массового развития самодеятельного творчества в различных видах искусств,

профилактического оздоровления, отдыха населения

и занятий спортом в Пензенской области.

Совсем недавно, в марте 2025 года исполнилось 100 лет со дня

рождения одного из уважаемых и известных руководителей Пензенской области, чья

жизнь, силы и энергия целиком и беззаветно были отданы служению родному краю.

Почти за 30 лет работы в должности Председателя областного совета профсоюзов

Александр Изосимович Алексеев создал и развил систему совместного

финансирования под руководством органов государственной власти и профсоюзов

строительства и функционирования большой сети учреждений для лечения,

профилактики и отдыха трудящихся в виде: профилакториев, санаториев, домов

отдыха и детских лагерей, туристических баз, гостиниц, спортивных сооружений и

дворцов спорта, в том числе и за пределами региона – в поселке Кабардинка на

черноморском побережье Кавказа и в Пятигорске.

К сожалению, ни местные средства массовой информации, ни представители власти не сочли нужным почтить память этого выдающегося руководителя, уроженца земли пензенской, в связи со столетием со дня рождения. С таким пренебрежением к истории Пензенской области и людям, её писавшим своими делами, увы, приходится сталкиваться не впервые. (Достаточно вспомнить недавний столетний юбилей секретаря обкома КПСС по сельскому хозяйству Владимира Фёдоровича Огарева, также прошедший абсолютно «безмолвно», без какого-либо упоминания в СМИ. А ведь Огарев занимался реорганизацией и строительством сельхозпредприятий, в том числе, крупнейших животноводческих комплексов. Его называли третьим секретарём обкома, он был ближайшим соратником Л.Б. Ермина и Г.В. Мясникова).

На мой взгляд, это свидетельствует, прежде всего, о низком профессиональном уровне и отсутствии системности в работе чиновников, ответственных за Пензенское краеведение, культуру и историю. Получается, что в подавляющем большинстве своем, это случайные люди. Очевидно, что нынешний чиновничий аппарат оказался не в состоянии сделать даже такое несложное дело, как сформировать календарь памятных дат и использовать его для воспитания молодёжи в духе патриотизма и любви к малой родине. Никакими отговорками нельзя объяснить, а, тем более, оправдать чёрствость, бездушие и забывчивость в отношении тех, кто все силы отдал на строительство общества, о котором буквально через несколько лет многие из нас вспоминают с ностальгией, говоря, что «тогда» мы жили при коммунизме.

Хочу сразу отметить, что Александр Изосимович занимался одним из самых важных и ответственных направлений, напрямую касающихся каждого советского человека: организацией условий труда и обеспечением их безопасности, юридической, социальной защитой, пенсионным обеспечением, заботой о семье и детях, организацией их полноценного отдыха. Сегодня эти функции в нашем постперестроечном обществе размазаны, они закреплены сразу за несколькими министерствами и фондами: Министерство труда, Пенсионный фонд, Фонд социальной защиты, Министерство культуры (в части поддержки различного рода коллективов). Однако результаты их совокупной деятельности не идут ни в какое сравнение с достижениями прошлых лет. Не знаю, поддерживает ли сейчас кого-то областное министерство культуры, а вот, например, Русский народный хор Октября Гришина в советское время прямо финансировался из профсоюзного бюджета.

Совет профсоюзов возглавлял 18 отраслевых комитетов, Совет по курортам и туризму, международное туристическое агентство, научно-техническое общество, рационализаторское движение, правовую и техническую инспекцию… Рабочие имели возможность днём работать, а вечером отдыхать и лечиться в профилактории. Забота о детях состояла в том, что каждое крупное предприятие имело свои детские сады и ясли, пионерские лагеря, столовые и больницы, дома культуры. Под руководством Алексеева были построены, кроме всего прочего, профсоюзные курсы.

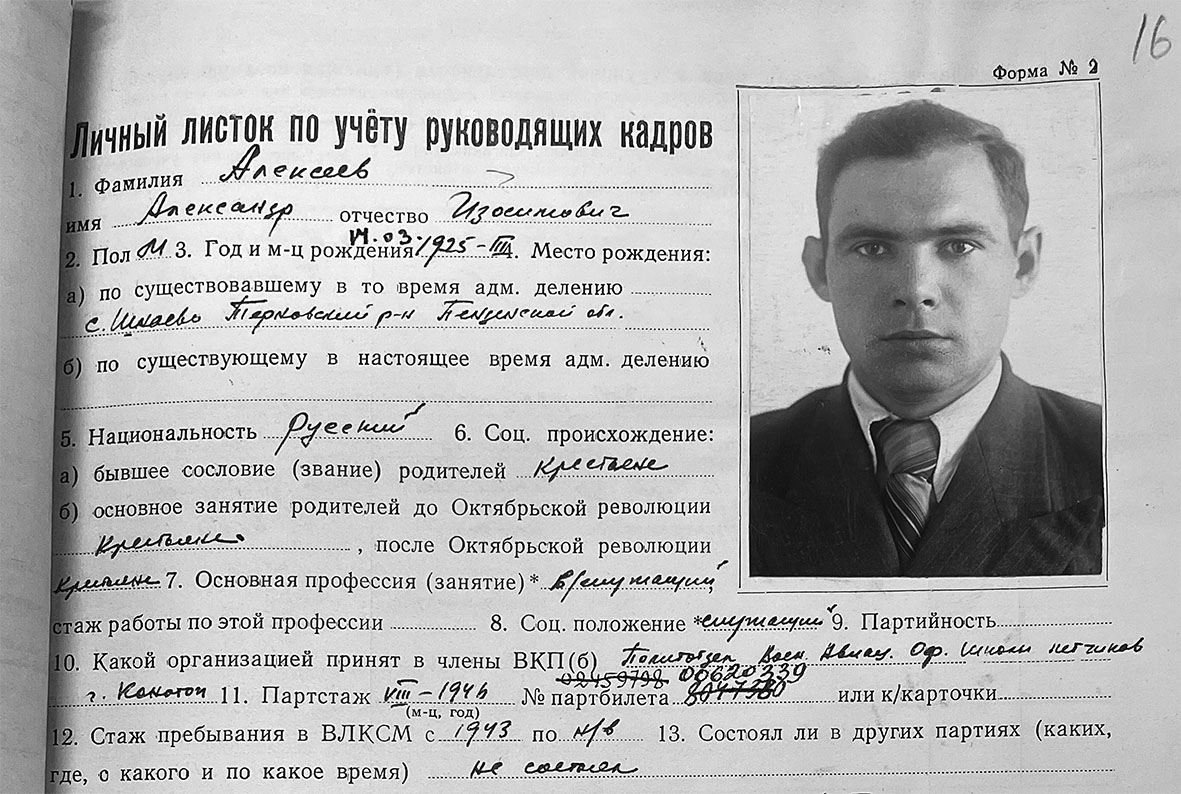

Личный листок по учёту руководящих кадров военнослужащего

А.И. Алексеева Военной офицерской авиационной школы лётчиков Дальней Авиации в

г. Конотоп (по времени после

Алексеев был трижды награждён орденом «Знак Почёта»: в 1967, 1971 и в 1973 годах, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «XXX лет Советской армии и Флота», многими другими наградами.

После ухода на пенсию со своей должности А.И. Алексеева наступила горбачевская перестройка и заботы о трудовом человеке, о детях, об их здоровье и отдыхе постепенно отошли на третий план. Надо было срочно «перестраиваться и ускоряться», в соответствии с новыми требованиями компартии. Сейчас уже известно, что эти требования были разработаны и сформированы на основе материалов группы Ротшильда, переданных М.С. Горбачеву с целью, в первую очередь, дискредитировать и заменить тех руководителей учреждений, кто имел свое мнение и кому не требовалось, ни «перестраиваться», ни «ускоряться», поскольку они и без того были впереди всех. Им не нужно было ничего говорить и доказывать. За них говорили рост объемов производства, заработной платы, строительства бесплатного жилья и другие показатели. Однако дошло до того, что, согласно перестроечным преобразованиям, в армии и флоте командиров стали не назначать, а тоже выбирать! В КБ предприятий Миноборонпрома большинством голосов стали выбирать Главных конструкторов и директоров! Так, Главного конструктора ракетного вооружения в Коломне на предприятии КБМ, доктора технических наук, Героя социалистического труда С.П. Непобедимого вдруг не переизбрали на очередном собрании! Большего маразма трудно представить. Зато выполнили указание Кремля!

Пензенскую область тоже не минула чаша сия. И к большой чести нашей области А.И. Алексеев оказался, наверное, единственным во всем СССР человеком, который прямо и публично, к ужасу первого секретаря обкома партии Ф.М. Куликова, высказал своё отрицательное мнение по поводу целесообразности «перестройки и ускорения».

***

Александр Изосимович родился 14 марта 1925 года в селе

Шнаево Терновского района Пензенской области, в семье Изосима Антоновича и Анны

Михайловны Алексеевых. Отец был первым директором колхоза имени «VII съезда

Советов». «В 1931 году, – вспоминал Александр Изосимович, – я очень переживал

за то, что меня мальчишки дразнили «колхозником» [1]. В 1937–1938 годах Изосим

Антонович попал под суд по печально известной статье 58 и был приговорен к

расстрелу, который позже был заменен на 10 лет с высылкой на медные рудники в

Казахстан (якобы за то, что на полях в колхозе был обнаружен недосев зерновых).

Позже, через два с половиной года, после обращения на имя Сталина, он был

освобождён и восстановлен в той же должности директора колхоза в с. Шнаево, в

В семье Алексеевых было двое детей – сын Александр и дочь Татьяна. Во время войны она служила военным врачом, хирургом, закончила войну в Австрии в должности начальника медицинской службы дивизии. После войны работала в Пензе областным терапевтом.

Школу Александр Изосимович заканчивал в Пензе, живя в «коммуналке» у своей тетки на улице Каракозова. Чрезвычайно любил читать и по вечерам для того, чтобы лучше видеть, вставал на стул и читал под потолком под лампочкой. Чтобы противостоять городским мальчишкам, третировавшим сельского паренька, Александр сделал турник, обзавелся двухпудовой гирей и упорно тренировался, добившись того, что мог «перекреститься» двухпудовкой. За черные, кудрявые волосы его прозвали Цыганом.

В 1942 году ушел на фронт, приписав себе лишний год, и был распределен в Вольскую школу авиамехаников, по окончании которой в июне 1943-го был направлен в Военную авиационную школу лётчиков Дальней Авиации в городе Конотоп Сумской области. Служил мотористом, авиационным механиком, готовил к боевым вылетам бомбардировщики. В августе 1946-го вступил в ряды ВКП(б). В 1947-м стал секретарем комсомольского бюро авиационного полка в городе Лебедин. В 1950 году был демобилизован в воинском звании «старшина». В том же году поступил, а в 1952-м окончил курс обучения в Пензенском Государственном учительском институте им. В.Г. Белинского по специальности «учитель истории семилетней школы». В 1958 году поступил и в 1960-м окончил Пензенский Государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского по специальности «учитель истории средней школы».

В 1952 году А.И. Алексеев избирается вторым секретарем горкома ВЛКСМ, в 1954-м – секретарем Обкома ВЛКСМ по кадрам. В августе 1955 года на заседании бюро Горкома КПСС утверждается заведующим отделом пропаганды и агитации горкома КПСС. В мае 1961 году освобождается от обязанностей заведующего отделом агитации и пропаганды в связи с переходом на другую работу. В сентябре 1961 года на заседании пленума обкома КПСС А.И. Алексеев утверждается заведующим отделом пропаганды и агитации Обкома КПСС по предложению секретаря обкома Л.Б. Ермина.

Из обкома Алексеев ушёл, «…когда Хрущев разделил партию на городскую (производственную) и сельскую. Хотел идти в школу директором. Ермин с Мясниковым вызвали меня и говорят: «Нет, ты наш, сельский, мы тебя к себе возьмём». [3] «Куда?», – спрашиваю их. «В профсоюз, сельский», – ответили мне».

Пытался отказаться, говорил, что не справится, сказали – научишься. Так Александр Изосимович оказался почти на тридцать лет в профсоюзах.

29 марта 1963 года на организационном пленуме сельского обкома профсоюзов Александра Изосимовича, по представлению члена президиума ВЦСПС В.Г. Силуянова, постановили избрать членом президиума, председателем сельского областного совета профсоюзов. 29 декабря 1964 года Алексеев был утвержден на должность председателя областного совета профсоюзов. Будучи председателем обкома профсоюзов, был включен в состав бюро обкома партии. «О бюро, тогда говорили, – подметил Алексеев, – что это тот же суд, но без защиты». На пенсию Александр Изосимович ушел в 1990 году. Впрочем, скорее его вынудили уйти. Причиной был прямолинейный характер Алексеева. Поначалу к нему прицепилась прокуратура. Дело было в том, что на бюро обкома были приняты неоднократные решения о поручении одному прокурору разобраться в кляузном вопросе по Камешкирскому району. Более того, туда уже приезжал корреспондент газеты «Правда» и написал целый ряд публикаций по фактам незаконной продажи машины в одном из хозяйств. Однако прокурор так и не соизволил выехать и разобраться на месте. По меркам того времени невыполнение поручения партбюро считалось одним из самых тяжких проступков коммуниста. «Поэтому мы на бюро, – говорил Алексеев, – и вынесли жёсткое решение в отношении коммуниста из прокуратуры. Фактически это был единственный случай в СССР, когда обком партии выразил недоверие правоохранительным органам».

«Перед началом бюро секретарь обкома – тогда Федор Куликов –

подошел к отцу, – как рассказывал сын Александра Изосимовича [2], – и попросил

его выступить с критикой и дать оценку поступку коммуниста, не исполнившему

поручение парторганизации». Алексеев выступил. Однако в прокуратуре посчитали,

что инициатором преследования прокурора был сам Александр Изосимович. К первому

лицу, понятно, никаких претензий быть просто не могло. Алексеев обратился за

помощью к Ф.М. Куликову, с которым они были друзьями еще с комсомольской

юности. Но Фёдор Михайлович стал отнекиваться и отказался как-либо помочь

Алексееву в противостоянии с правоохранительными органами. После этого газеты

стали писать «разоблачительные» статьи о том, что председатель облсовпрофа

строит себе «домик» в деревне. По тем временам это считалось почти что

преступлением. Это было связано с тем, что государственная политика в угоду

идеологии коммунизма была направлена на то, чтобы ускорить приближение

коммунизма. А согласно Марксу и Энгельсу, этого нельзя было достичь, не

отказавшись полностью от частной собственности. В данном случае ограничение

размера приобретаемого в частную собственность имущества, являлось большим

шагом к практическому воплощению этой идеи. Была даже разработана под грифом

«Для служебного пользования» Инструкция ЦК КПСС, которой руководствовались в

обкомах, при рассмотрении дел проштрафившихся членов партии. Фактически вопрос

был идеологическим. В этой Инструкции были жестко регламентированы размеры

такого загородного дачного домика, размещаемого на участке 6–8 соток, и который

в итоге по виду представлял собой одноэтажное сооружение типа курятника, покрашенного,

как правило, ядовито-зеленой краской. Высота конька крыши не должна была

превышать

Хорошо было известно, что Александр Изосимович в своём стремлении добиться справедливости не останавливался перед критикой и жесткими оценками кого бы то ни было. Так, например, секретарь обкома партии Ермин иконой, конечно же, не был. Но критику в свой адрес не жаловал и реагировал на нее болезненно. «Однажды и меня угораздило высказаться по поводу его стиля руководства, – вспоминает Алексеев [3], – да не где-нибудь, а на пленуме обкома. «В последние годы, – говорю, – Вы, Лев Борисович, как-то изменились, много наушников крутится вокруг вас, слушаете их и сами стали не просто говорить, а, как оракул, изрекать. Подчиненные Вас копируют, и стиль у нас какой-то нехороший получается». Он, видимо, не ожидал от меня такого наскока. Сидит в президиуме, глаза на меня вытаращил. Вскоре мне это аукнулось. Первым был я в списке на получение квартиры на улице Красной, куда переехало всё областное начальство, однако в последний момент список этот скорректировали. Но недолго был я в опале. К злопамятным его нельзя было причислить. Это точно. Вскоре он стал снова поддерживать мои инициативы по созданию надлежащих жилищных условий тружеников города и села и их семей, базы для отдыха и лечения людей».

За почти тридцатилетнюю службу на должности председателя Областного совета профсоюзов под началом А.И. Алексеева было построено и содержалось множество санаториев, пансионатов, домов отдыха, детских лагерей отдыха, туристических баз и спортивных сооружений.

«…Когда я пришёл в облсовпроф в 1962 году, у нас в области было три дома отдыха: один в Сосновоборском районе в селе Липовка и два в Пензе (имени Володарского и имени Кирова). Гнилушки одни, от купцов ещё остались. Все они держались на подпорках, отапливались печками. Комнаты были рассчитаны на шесть-восемь человек. Из-под полов отдыхающих приветствовали крысы, а удобства были на улице. А у соседей состояние дел было лучше, там не только два-три санатория, но ещё и Дома отдыха. Стал разбираться, почему так. Оказывается, у нас не было своего курортного Совета. К Саратовскому относились. Приедет оттуда председатель, поросёнка жареного съедим с ним, выделит он нам на всё про всё тысяч тридцать, которых едва хватало на ремонт туалетов в этих зонах отдыха. И до свидания. А там полы в столовых все гнилые. Обратился в ВЦСПС. Отказывают. Льву Борисовичу говорю: «В Саратове третий санаторий строят. В Ульяновске тоже, В Куйбышеве – три, в Горьком – столько же». «Давай и мы строить», – говорит он. Позвонил тогдашнему председателю ВЦСПС В.В. Гришину, тот в ответ: «Присылай человека, будем решать».

В конечном итоге появилось у нас десять санаториев и почти два десятка профилакториев на промышленных предприятиях. Надо добавить и санатории-профилактории: в Сердобске, Колышлее, Пензенском, Кузнецком, Каменском районах. В Мокшанском и Беднодемьяновском достроить не успели. Эффект оказался поразительным. Самая низкая заболеваемость в Пензенской области на тысячу работающих. Экономию средств соцстраха направляли, опять же, на расширение и улучшение условий в санаториях.

«Как то мы отдыхали с Львом Борисовичем в Ессентуках, – делился своими впечатлениями Александр Изосимович. Что видим: тут узбекский, таджикский, там ростовский санатории. Такая же картина в Пятигорске и Кисловодске. Ермин говорит: «Давай и мы тут сядем». Поехали в Пятигорский горком партии. Так и так. Пензенская и Пятигорская земля связаны с именем Лермонтова, у вас чьих только санаториев нет, кроме Пензенского. Назвали бы мы его «Тарханами», ещё теснее связали нас Лермонтовские узы. Идею нашу секретарь горкома поддержал. Начали делать геологические изыскания. Там отпадает, там не подходит. Ермин на меня наседает: «Почему не строишь?» А у меня дел невпродух: гостиница строится в Пензе, в Чембаре, плавательный бассейн, школа профсоюзных работников, стадион «Труд», сельские здравницы, Кабардинка подоспела. Я уже не могу. «Что предлагаешь?», – спрашивает Лев Борисович. «Хотя бы сельские здравницы отдать Хлевному (начальник областного управления сельского хозяйства)» …Тут же звонит в управление сельского хозяйства, решил вопрос быстро.

А с Кабардинкой тоже его идея. Как-то говорит мне: «Слушай, надо бы на Черное море выйти. Я сейчас переговорю с Краснодарским секретарем крайкома, попробую решить вопрос с санаторием на берегу моря». Потом я узнал, что Лев Борисович дружил с тамошним партийным лидером, тот работал в своё время в Тамбовской области. Послал я туда своего строителя П.К. Мишанину – пробивная была женщина, возглавляла наш обком профсоюзов работников сельского хозяйства. И дали нам место между Новороссийском и Геленджиком, в селе Кабардинка, место изумительное. Были там когда-то греческие виноградники.

Лев Борисович спрашивает меня: «Как будем строить?» «На паях, половину берет на себя сельское хозяйство, половину – промышленность».

В семидесятых наступил такой благодатный период, что грех было не воспользоваться. И мы создали на предприятиях 25 профилакториев. Построили 10 санаториев, в том числе в Кабардинке и в Пятигорске. Каждый год в здравницах и лагерях отдыхала пятая часть населения области – свыше 300 тысяч человек».

Для сравнения: как сообщает агентство «Пенза-Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Пензастата, санатории пензенской области приняли в 2024 году 33, 5 тысячи отдыхающих. Гостей обслуживало 9 здравниц, включая 6 взрослых санаториев, два детских и 1 санаторий-профилакторий.

Надо отметить – для того, чтобы провести в жизнь решение по строительству санаториев в поселке Кабардинка и в городе-курорте Пятигорске, надо было провести большую работу совместно с ВЦСПС и руководством территории для принятия соответствующих Постановлений и иных нормативных актов. Я уже не говорю о том, что должна была быть проведена техническая часть работ по согласованию и выбору участка земли непосредственно с руководством Краснодарской области и Ставропольского края, а далее провести все согласования проекта непосредственно в Геленджике, Новороссийске и Пятигорске. Понятно, что к этой деятельности также были подключены руководители Облздравотдела при Облисполкоме и другие структуры. Ведь необходимо было, кроме разрешения задач градостроительного плана и возведения комплекса зданий, обеспечить наполнение учреждения медицинским оборудованием и штатом квалифицированных врачей и медицинских работников.

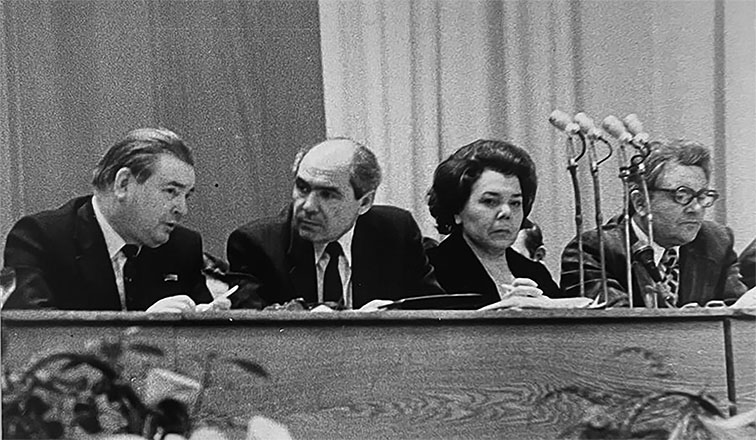

Слева на право: Председатель

облсовпрофа А.И. Алексеев, первый секретарь обкома Л.Б. Ермин,

начальник

Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища герой Советского Союза

генерал-майор В.С. Зикеев,

второй секретарь обкома Г.В. Мясников (Фото из

семейного архива А.А. Алексеева)

Участник Второго съезда врачей в 1988 году, то время первый секретарь областного комитета ВЛКСМ А.В. Фионов в разговоре о деятельности профсоюзов и роли Алексеева отмечал, что Пензенская область в части заботы о здоровье населения была признана третьей на территории всего Советского Союза. Её доля вложений на одного человека в год по статье расходов на медицинское обеспечение населения составляла 105 рублей. В докладе тогдашнего министра здравоохранения Чазова это прозвучало очень весомо, тогда как по другим субъектам государства эта цифра не превышала 79 рублей. И в этом огромная заслуга А.И. Алексеева, а также его соратника и руководителя облздравотдела Юрия Александровича Лаптева, который, по понятным причинам, был основным от Пензенской области на этом съезде.

Начальник облздравотдела Пензенского облисполкома

Юрий

Александрович Лаптев

Юрий Александрович рассказывал, что на самом деле прямых вложений было мало, но опосредовано, за счёт строительства предприятиями медсанчастей, санаториев, пансионатов, профилакториев и других способов поддержки в итоге получалась такая замечательная цифра. Но всё это делалось совместными усилиями А.И. Алексеева и Ю.А. Лаптева.

«…В то время, в 1988 году куратором здравоохранения, будучи членом ЦК КПСС, был государственный советник при Совете Министров СССР Гейдар Алиевич Алиев. После докладов в Кремлёвском Дворце съездов Алиев собрал в своём кабинете в Кремле основную часть руководителей органов здравоохранения регионов СССР и попросил меня, – рассказывает Юрий Александрович,– выступить перед всеми на тему работы в части повышения уровня социальной поддержки населения и строительства санаторно-курортной сети на территории Пензенской области. После моего подробного доклада и ознакомления с результатами работы член ЦК КПСС Алиев сказал, что более толкового доклада и значимых результатов работы он ещё не слышал. Этот парень на своём месте. После этого авторитет Пензенской области укрепился ещё больше.

Конечно, доложенные мною итоги и результаты работы стали

возможны только благодаря нашему тандему и совместной работе с А.И. Алексеевым,

– продолжает Юрий Александрович. – Александра Изосимовича я хорошо знал, и он

действительно был человек настоящий, а остальные и нынешние – так себе.

Например, я никого в Москве ни тогда, ни сейчас, ни разу не видел, а что можно

сделать, если у тебя нет никакой поддержки в Москве? У нас в то время было 200

цеховых врачей, а сейчас где они? Средства, в основном, привлеченные были.

Каждый совхоз имел свой здравпункт, а их сколько было. Поликлиники были, если

небольшой завод, то – поликлиника, а если хороший завод то – целая медсанчасть.

И все это принадлежало нам, а не заводам. В здравоохранении все сохранилось,

ничего не развалилось. Если бы не нам принадлежало, то все бы развалили и

растащили. Я приходил к дояркам, и у них у всех были медицинские кабинеты, и я

эти кабинеты постоянно дооснащал. Но после меня никто ничего не построил».

«А как же онкологический диспанесер? Его же недавно построили», – поинтересовался автор данного материала.

«Когда решение принято и выделено финансирование – чего не построить. Но – на этот диспансер документы отправлялись на включение в программу финансирования и все обоснования уходили за моей подписью.

Сейчас все, особенно культурное сообщество, гордятся

созданным на территории Пензенской области Государственным Лермонтовским

музеем- заповедником «Тарханы». А на самом деле, внимание к этому сокровищу

русской культуры было обращено благодаря единственному случаю. Однажды я был у

заместителя начальника финансового управления РСФСР Татьяны Алексеевны

Голиковой. А начальником ее тогда был человек с фамилией Черномор. Я начинаю ей

рассказывать про то, что в Пензенской области есть такое уникальное место, как

музей-усадьба в селе Лермонтово, но вот надо бы как-то начать финансирование

его развития за счёт источников со стороны РСФСР. Она возражает и говорит, что

к Пензенской области это село не относится – это Тамбовская область. Я отвечаю,

что да, это, действительно, имело место быть до подавления в

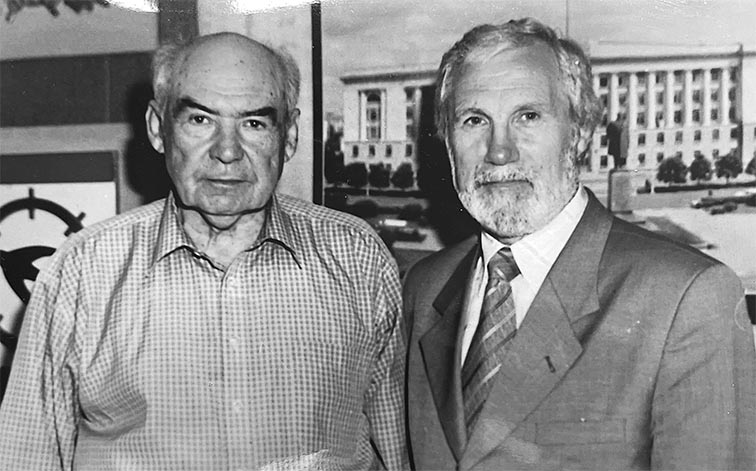

Первый секретарь пензенского обкома партии Ф.М. Куликов,

председатель облсовпрофа А.И. Алексеев, заместитель председателя облсовпрофа Корноухова Л.А.,

заместитель председателя облсовпрофа В.М. Есин (Фото из семейного архива А.А. Алексеева)

Потом мы с Ковлягиным рассказывали Черномырдину, что этот объект наш. Мы ему этот объект показали, и он стал его также поддерживать. А спустя некоторое время, Черномырдин поинтересовался, нет ли у нас чего-нибудь нового в отношении развития экономики и прорывных технологий. Я достаю из кармана сердечный клапан и показываю ему. Черномырдину это все дико понравилось. А мужик, который все это изобрел, был из Кировской области. Он дал нам потом ещё два выставочных экземпляра по просьбе Черномырдина, тот всё это радостно забрал и уехал. В итоге все вопросы, связанные, как с продвижением продукции, так и предоставлением корпусов зданий для размещения цехов по производству митральных клапанов на части территории недостроенного «Завода ВТ», решались намного легче. И быстро. В последствии этому талантливому человеку сразу же предоставили жильё, а его фамилия была Евдокимов Александр Сергеевич. Ныне он почетный гражданин области, заслуженный изобретатель Российской федерации и обладатель множества патентов». А сейчас многие хвалятся, что это «мы» всё сделали. А я просто смотрю со стороны и вижу, что у людей стремление выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, полностью превалирует над здравым смыслом».

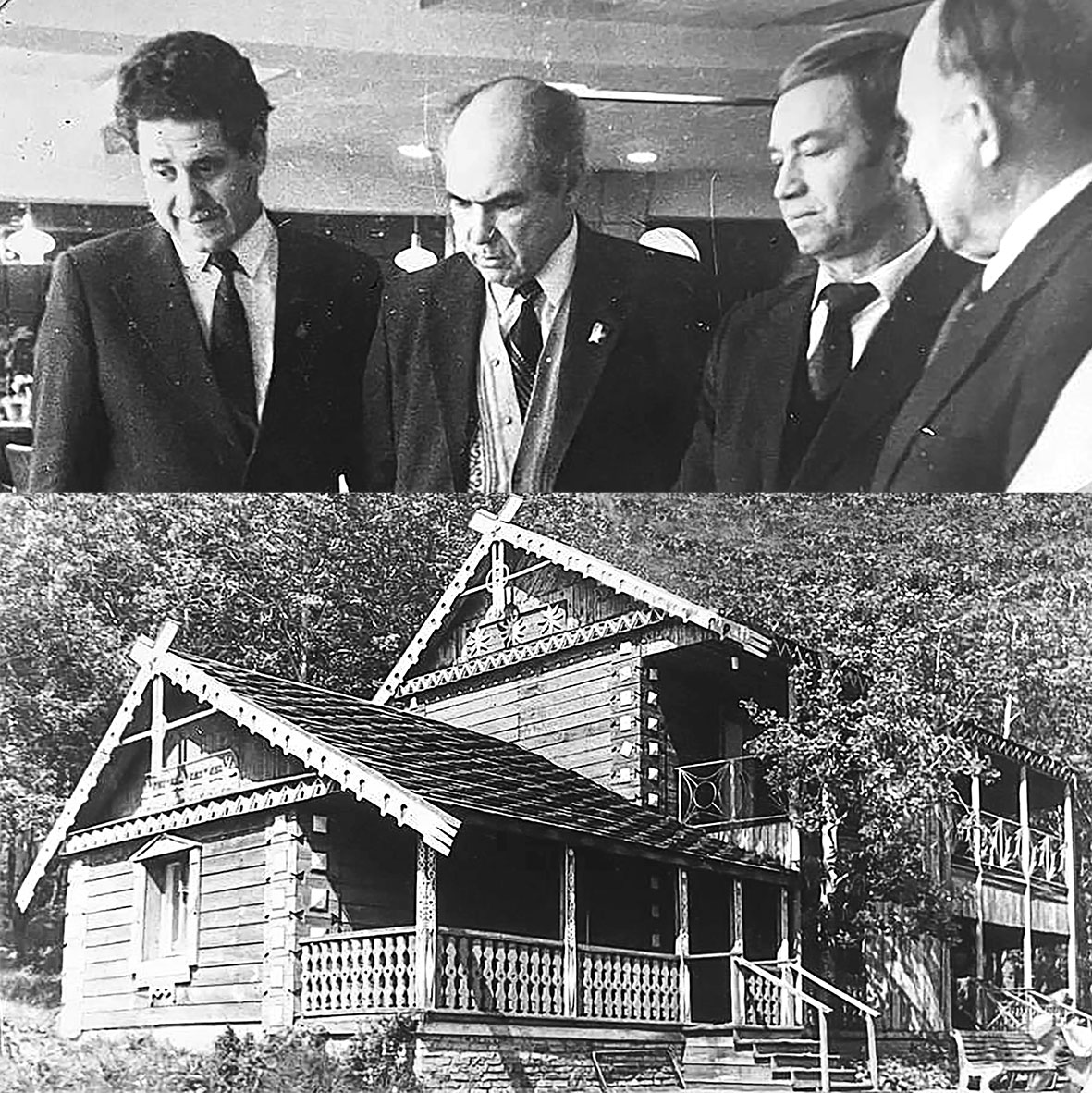

Директор туристического комплекса «Ласточка» В.А. Семушкин, председатель облсовпрофа А.И. Алексеев и другие –

на фоне одного из зданий для

отдыха гостей и жителей области. (Фото из семейного архива А.А. Алексеева)

Известно, что Александр Изосимович был активным человеком и на одном месте почти никогда не находился. По подсчетам работников облсовета, Алексеев почти 200 дней в году проводил в командировках, и это, не считая однодневных выездов в районы области.

Мы раньше всех построили туристические гостиницы, турбазы: «Ласточка», «Чембар», «Чистые пруды», «Сурские зори», «Солнышко» и другие.

В нынешнее время туристическую привлекательность Пензы и области ещё при губернаторе Белозерцеве решили усилить путем установки в центре города на фонтанной площади скульптуры сатанинского вида – дырявого кентавра с головой человека, смотрящего назад. Подавляющее число горожан выступили за снос чудища, написали обращение губернатору. И ведь нашлась ничтожная кучка безграмотных подпевал, аморальных типов, которая, дабы не понести ответственность за сделанное надругательство над традиционной культурой, обманом внушила губернатору О.В. Мельниченко мысль, что это якобы отражение тенденций в современном развитии искусства.

Хор имени композитора О.В. Гришина – фото из юбилейного

альбома, подаренного Гришину в связи с его 60-летием.

(Фото из семейного архива

А.А. Алексеева)

Сегодня каждый из читателей сам может сравнить отношение к культуре и заботе о человеке областного руководства времен Ермина, Мясникова, Алексеева и нынешнего, в основной своей массе бескультурного слоя управленцев, нищих духом и помыслами – либертарианцев.

«К нам в музеи Лермонтова, Белинского, Радищева, Куприна и прочие ехали со всей страны и из-за рубежа, – рассказывал Алексеев. Наверное, 50% времени моей работы в профсоюзах были связаны с культурой. Облсовпроф содержал хор имени Гришина и другие творческие коллективы. Так что воспитанием человека занимались. Со вторым секретарем обкома Мясниковым мы постоянно прокручивали всевозможные варианты: чем же увлечь народ?»

Фактически по объёму решаемых задач в области культурного строительства и развития области председатель облсовпрофа А.И. Алексеев, не выпячивая своих заслуг, сделал не менее того, что делали и партийные органы. Так, второй секретарь обкома партии Мясников много размышлял о том, какие же ещё туристические заведения для встречи высокопоставленных гостей из Москвы необходимо было бы построить и, делая записи в своём дневнике, вопрошал в тексте для будущего читателя: «Как меня будут помнить пензенцы?»

Возле памятника «Первопоселенцу». В центре второй секретарь обкома партии Г.В. Мясников, крайний слева в первом ряду А.И. Алексеев

Как было сказано выше, инициатором строительства всех крупных санаториев, таких, как Кабардинка, Тарханы, Березовая Роща и других выступал Л.Б. Ермин, лично решавший главные вопросы: договоренности на верхах по организация взаимодействия. А вот строительством, организацией финансирования и оснащением занимался А.И. Алексеев.

Мне попалась одна из публикаций в книге, посвященной строительному комплексу Пензенской области, где автор статьи В.С. Котов, назначенный после ухода Алексеева председателем облсовпрофа, по моему убеждению, безосновательно воздавал хвалу и пел дифирамбы исключительно только одному Мясникову, якобы единственному, кто построил и создал санаторно-курортный комплекс на территории области и за её пределами [4]. Такое принижение роли профсоюзов в создании сети лечебных и профилактических учреждений на территории Пензенской области и за ее пределами являлось, скорее всего, проявлением подхалимажа автора по отношению лично к Мясникову, как к всесильному второму секретарю обкома партии. Другими словами, Котов, безосновательно восхваляя Мясникова, поступал не как честный и принципиальный руководитель, а как прожжённый партийный функционер, старающийся обозначить верность своему хозяину. К слову, Котову была передана недостроенная гостиница «Интурист» уже на завершающем этапе строительства. При этом Алексеев указал источник средств, находящихся на счету для дофинансирования в размере 1 миллиона рублей. Но результат понятный – ни гостиницы, ни денег.

На возложении венков к памятнику Победы: генерал-лейтенант

В.И. Зайцев, генерал-майор В.П. Коротышёв,

в центре во втором ряду – секретарь

обкома по промышленности Ю.А. Акимов, справа первый секретарь обкома Зубков,

далее председатель облсовпрофа А.И. Алексеев и др. (Фото из архива П.М.

Лощинина)

Интересно и то, что профсоюзы при А.И. Алексееве активно участвовали, как в создании и поддержке коллективов художественной самодеятельности, о чём уже упоминалось, так и в создании спортивной базы физкультурного и спортивного движения на территории области.

«…Мы проводили конкурсы художественной самодеятельности почти в каждом трудовом коллективе, в каждом районе, городе области. Только при профсоюзах числилось 2200 кружков. Ежегодно в области строили два-три десятка клубов до 1990 года», – писал Алексеев в статье, посвященной первому секретарю обкома партии Л.Б. Ермину. [3].

Причем, чувствуется, что А.И. Алексеев статью писал сам (в отличие от большинства руководителей его ранга). Материал изобилует личными впечатлениями и оценками от увиденного и сделанного. При этом он отдает должное стилю руководства и заслугам Ермина перед Пензенской областью.

Пензенская область, одна из немногих, могла построить и сдать в эксплуатацию в 1970 году Дворец водного спорта на Южной поляне. Его сооружение позволило воспитать плеяду выдающихся спортсменов мирового уровня. Так в 1975 году на чемпионате мира в Колумбии впервые в истории советского спорта пензенская спортсменка Ирина Калинина (тренер Б.П. Калиниченко) завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина и «серебро» в прыжках с 10-метровой вышки.

Таким образом, под руководством профсоюзов широко росло и развивалось физкультурное движение и спорт высоких достижений. Но этому способствовало и создание условий на низовом уровне, непосредственно в местах проживания ребят в поселках и селах области. Это стало возможным, благодаря личному участию Александра Изосимовича в создании условий для занятости детей и развития детского спорта и его прикладных видов в районах области.

Директор совхоза «Пятилетка» Колышлейского района,

позже

глава администрации района Г.Н. Кирьянов

По воспоминаниям бывшего в то время председателем совхоза «Пятилетка» Колышлейского района Геннадия Николаевича Кирьянова, благодаря помощи А.И. Алексеева, в совхозе была организована конно-спортивная секция. «…Изосимович, – говорил Кирьянов Г.Н., – был сильный, как руководитель, и как человек был хороший. Эрудированный во всех отношениях». Сам Геннадий Николаевич с детства любил лошадей и был к ним сильно привязан. Надо отметить, что при назначении его директором, совхоз считался планово-убыточным. Были в советские времена такие категории хозяйств. Количество работающих составляло 850 человек. А через некоторое время, благодаря опыту и знаниям нового руководителя, совхоз стал работать с прибылью: «…а к моему переходу на новое место работы, – отметил Геннадий Николаевич, – прибыль в хозяйстве составляла три миллиона рублей». По тем временам – огромные деньги». А по нынешним, это порядка 300–500 миллионов.

Однажды при выезде на отдых в Железноводск Кирьянов узнал,

что там рядом находится конезавод, причем специализация этого завода состояла в

производстве чистокровных арабских скакунов. Завод до сих пор существует и

носит имя «Терский». Завод имеет мировую известность – на ежегодных аукционах в

Голландии Россию представляют чистокровные арабские скакуны, цена некоторых из

них доходит до 1 миллиона долларов.

Геннадий Николаевич, будучи директором совхоза, пришел на завод, его свели с главным зоотехником, тот показал поголовье, продемонстрировал выездку и Кирьянов спросил, можно ли приобрести молодняк, голов так 15? Оказалось, что каждый жеребец будет стоить 8,5 тысяч рублей. Для сравнения: цена на тот момент автомашины «Жигули» составляла около 6 тысяч рублей. При этом кобылы могли быть реализованы только с разрешения Министерства сельского хозяйства РСФСР. По приезду в село поделился своими мыслями с Алексеевым А.И., и тот обещал помочь в выделении двух ставок тренеров-наездниц из Пензы, а третью ставку Кирьянову пришлось выделить за счет штатной численности совхоза.

«…Ну, я окончательно решил купить жеребцов, говорит Кирьянов. – Смотрю, местные пацаны в Железноводске бегают, заняты коневодством и спортом, а мои ребятишки в селе «Красная горка» Сердобского района хуже что-ли? Когда я пришёл работать в совхоз, то каждый год в селе рождалось по 45 человек. Каждый год 45 свадеб, сорок пять детей рождалось. Такая тенденция была последние три года моей работы. Когда пришёл на должность в совхоз, в школе было 180 человек, а ушёл – стало 345 человек. Вот тебе и демография. Когда с армии ребята приходили, каждому предлагал сесть за руль для работы в совхозе – автомашин, кстати, было 85 единиц. А в первый год работы механизаторов не хватало, надо из Пензы вести. Все хотели быть «белой костью» – ездить за рулем машины, а в совхозе работающих 850 человек. Думаю, неужели не найду 30 человек на уборочную страду? Отказываюсь от всех прикомандированных. Давай всех перетрясать. Спрашиваю: «Руль у автомашины круглый?» Тот отвечает: «Круглый». – Ну и у комбайна круглый. Так что, давай, садись!» Убедил, и уборку провели без варягов из Пензы. Перед прибытием жеребцов собрал всех плотников, сделал для каждого жеребца место – денник, а по прибытию появились у нас в совхозе три увлеченные молодые наездницы. Все три подружки, по одной не поехали, а втроем приехали. Проживание Кирьянов им предоставил в отдельной квартире. Ездили они, конечно, мастерски, одно загляденье. И село преобразилось. Количество правонарушений к концу года, по докладу прокурора района на собрании в Колышлейском районе, было сведено к нулю. Открытие конно-спортивной секции вызвало огромный интерес у молодежи. Родители следили за достижениями детей и участвовали в качестве зрителей на скачках в Каменке и других местах их проведения. Если плохо учишься в школе, то к лошадям не допускали. Такой пример увлеченности неравнодушного человека при поддержке Александра Изосимовича способствовал развитию детского спорта и категорически изменил жизнь в одном из сел района.

А ведь сколько таких добрых и нужных дел было сделано Алексеевым по всей области – никто не считал. Важный момент состоял в том, что за хорошую работу и перевыполнение плана, в частности по свекле, все специалисты совхоза получали 6 окладов. Так что разрешение проблемы демографии состоит не в оплате женщине пособия по рождению ребёнка и организации завоза преступной банды мигрантов, а в высокой оплате труда главы семьи, что сразу же создаст условия для содержания большой семьи в достатке, а, главное, создаст уверенность в завтрашнем дне.

«…Сейчас людям дали свободу, но оставили без работы и жилья, – продолжает Алексеев, – но только теперь стали понимать, что капитализм – это бесперспективность. Нет уверенности в завтрашнем дне. Нет идеи. Почему Дэн Сяопин, с которым, кстати, я встречался, сумел скрестить в Китае социализм с капитализмом? Сейчас у них страна покрыта кранами. При этом китайцы сохранили тысячелетнюю культуру».

Начальник областного управления

сельского хозяйства В.Ф.

Буйлов

Александр Изосимович оставил неизгладимый в памяти всех, кому с ним довелось работать. Так на протяжении всей своей профессиональной деятельности Владимиру Федоровичу Буйлову, впоследствии руководителю областного управления сельского хозяйства Пензенской области, постоянно с начала своей трудовой деятельности приходилось контактировать с Алексеевым.

«Мы все сразу почувствовали, – рассказывает Владимир Федорович, – изменение стиля руководства со стороны профсоюзов, который стал более строгий и требовательный. А одной из самых важных задач, которая возлагалась на деятельность профсоюзов, была задача контроля за соблюдением правил техники безопасности на производстве.

В связи с этим приведу несколько эпизодов:

1. В один из дней на животноводческую ферму совхоза им. Кирова в Сердобском районе, где Буйлов был зоотехником, прибыл с проверкой инспектор по технике безопасности от обкома профсоюзов. Прошел по ферме и увидел, что у быков-производителей нет колец в носовой перегородке, за которые быка фиксируют на привязи и могут перемещать на другую площадку. После осмотра инспектор пришёл к директору и сказал, что это серьёзное нарушение и надо строго наказывать «рублем». Конечно, я возмутился по молодости, – рассказывал Владимир Федорович, – и стал настаивать, что это обязанности не мои, а ветслужбы. Но инспектор даже слушать не стал. Будешь спорить, сказал он, передам дело в прокуратуру. Таким образом, на меня был наложен штраф 100 рублей при месячной зарплате в 75 рублей, – заключил Владимир Федорович.

2. В зимнее время скот кормят грубыми кормами, которые заготавливают еще летом: сеном или соломой. Либо консервируют силос на площадках в траншеях. Обычно для доставки кормов делают огромные металлические сани, прицепляют их к трактору – дизелю, как его называют в хозяйстве, в эти сани сажают бригаду рабочих – женщин. В тот раз все было так же, вспоминает Буйлов. В трактор, вместе с отцом, сел его сын, ну и поехали, естественно не по дороге, а напрямки, по полям. Дорог там зимой не бывает, все заметено снегом. На пути попалась река, небольшая, метра четыре в ширину, вся заметенная снегом. Но – достаточно глубокая. Тракторист поехал напрямую и ухнулся под лед. И сам погиб, и сын. Приезжает представитель облсовпрофа и требует у меня объяснений, – продолжает Владимир Федорович. Я поясняю, что, тракторист сам выбрал такой маршрут и заехал в речку. На что инспектор говорит: «А ты ему маршрут указал? Где его роспись, что он проинструктирован и знает, куда ехать?» …В ответ и сказать нечего.

3. Через некоторое время работники профсоюза стали интересоваться условиями жизни работников хозяйства, продолжает вспоминать В.Ф. Буйлов. Понятно, что в то время жили крайне бедно. Нередко в избах полы были ещё глиняные, посреди дома русская печь, на которой теснятся несколько ребят. Вдоль стены стоят лавки. Вот профсоюзные работники смотрят: как содержится домашний скот, чем питаются дети, как, вообще, условия жизни. Пришли в одну хату, видят – ребятишки маленькие на печке сидят. Вот инспектор одного с печки-то стащил, запустил руку в волосы, а там, глядь – вши. Был один такой инспектор облсовпрофа, надолго запомнился, Яков Иванович Орлов. Боялись его, как огня. Если он приезжал, все ходили в трауре. Но, в общем, все он правильно делал. Ничего лишнего или личного, просто принципиальный был очень. Вот и случай со вшами у мальчика стал поводом для серьезного разбирательства. Короче, досталось всем.

В то время Александр Изосимович был обеспокоен проблемой строительства местных санаториев в районах области: в Колышлейском, Пензенском, Сосновоборском... А следом пришлось решать проблему скважин с чистой питьевой и минеральной водой. В Колышлее пробурили скважину, а там чистейшая минеральная вода. Так он попутно озаботился проблемой розлива и производства минеральной воды для продажи населению.

Когда построили санаторий «Тарханы», в путевках сразу возникла большая потребность. В это время санаторию позарез нужны были трубы для строительства внутренней сети водопроводов и других целей. Ну, сами знаете, как решались тогда такие проблемы. С кем-то договоришься на – как сейчас говорят – бартер. Вот в облсовпрофе стало известно, что трубы санаторий получил из Кривого Рога в обмен на изрядное количество путевок. Александр Изосимович был глубоко возмущен. Он вытащил меня на бюро обкома партии и стал задавать вопросы. «Почему мы должны отдавать путевки в другую область? У нас что, свои рабочие и служащие не нуждаются в санаторно-курортном лечении? Они что, хуже чем на Украине?» Пришлось оправдываться, объяснять, что поиском труб занимались неоднократно, но на тот момент это был единственный вариант. Ведь все ресурсы шли по разнарядке. Надо отдать должное, Александр Изосимович все понял. Во многом, из-за такой позиции руководителя облсовпрофа Алексеева, профсоюзы у нас стали ещё больше признавать и уважать.

Когда Александр Изосимович приезжал в совхоз, – продолжает делиться воспоминаниями В.Ф. Буйлов, – то обязательно первым делом шел в столовую. У него не было деления на своих и чужих, главным для него были условия жизни трудящихся и соблюдение правил техники безопасности. Особенно это касалось полевого стана. Однажды перед его приездом на полевом стане побывал первый секретарь обкома партии Ермин. Вот Лев Борисович задаёт вопрос, указывая на маленький домик, стоящий вблизи:

– А это что?

– Это, Лев Борисович, баня, – отвечаю я.

– Какая баня? Зачем – на полевом стане?

– А это, Лев Борисович, чтобы после страды, поздно вечером комбайнер мог помыться.

– А это что? – указывает пальцем Ермин на крышку подвала.

– Это подвал, Лев Борисович, для засолки помидор и огурцов, для хранения картошки и прочих овощей.

– А это что за сооружение, – спрашивает первый секретарь, кивая головой в сторону полурамника, стоящего здесь же на полевом стане.

– А это навес из рамных конструкций от старого сооружения, необходимый для хранения прицепного инвентаря и сельхозорудий. Когда заканчивается сезон сельхоз работ, то плуги, бороны и сеялки не надо тащить на центральную усадьбу, а можно оставить здесь, под навесом, чтобы за зиму их не вморозило в землю и весной не пришлось бы выдирать их из под льда. Ну, и так далее.

Кстати, аналогичная ситуация была и во время визита Александра Изосимовича Алексеева. Как говорится, в том же духе. Заходим в столовую.

– Это что за отдельная комната? Для кого? Почём обеды?

Первый секретарь Сердобского райкома партии перед этим распорядился, чтобы я подготовил достойный ужин. А у меня шофер в армии был поваром и готовить умел хорошо. Ну, сварили уху, утку, карпов нажарили, приготовили помидоры, огурчики, зелень – короче, чем богаты, все на стол выставили. Надо же уважить начальство! Алексеев, нахмурившись, спрашивает: «Ты где всё это берёшь? А?» «Да огород у нас, Александр Изосимович, – отвечаю я, – выращиваем понемногу». Первый секретарь райкома делает знак – мол, пора наливать. Но Алексеев резко так мне говорит: «Убери сейчас же! Ты же эту водку за свою зарплату купил. Зачем?» На что первый секретарь, Петр Дмитриевич Сдобнин отвечает: «Да у меня своя бутылка есть!» «Ну, если своя, – смягчается Алексеев, – тогда ладно. А ты свою, – косится он в мою сторону, – убери!».

Надо отметить, что во время уборки урожая много людей гибло, причем, из-за нередко сознательного нарушения правил техники безопасности. Фактически уборочная страда чем-то была похожа на битву. Да это и была битва – за урожай. И поэтому жесткие требования Алексеева к руководителям и специалистам на селе были справедливы и не вызывали никаких возражений. Это помогло во многом избежать ещё большего числа смертей и увечий.

Была одна проблема. Касалась она приема на работу штурвальных на комбайн. Как правило, ими становились сыновья комбайнеров. Это была в некотором роде семейная традиция. Родители даже гордились, что сын уже зарабатывает деньги в семью вместе с отцом. А сын-то, как правило, ещё был малолетний, лет 12–13. Облсовпроф категорически выступил против такой практики, и это было правильно, и вызвано исключительно заботой о здоровье и жизни подрастающего поколения. Ведь подросток, он и есть подросток, мальчишка. Какая ему техника безопасности. А семье потом горе горькое. И всё-равно, запрет профсоюзов всячески старались обойти. Причем, сами же родители! Оформляли жён, даже если они никогда за штурвал не садились, только, чтобы зарплата штурвального (70 % от зарплаты комбайнера) шла дополнительным заработком в семейный бюджет».

***

Как уже говорилось, Александр Изосимович Алексеев активно занимался и вопросами культуры. И в этой связи хотелось бы отметить крайне уважительное отношение работников культуры к стилю и методам работы председателя облсовпрофа. Особое уважение к работе профсоюзов было у руководителя Управления культуры Пензы Петра Михайловича Лощинина. Для человека, опытного в общении с людьми, оказывается достаточно всего лишь нескольких встреч и даже минут, чтобы сделать вывод о способностях и деловых качествах руководителя, каким был председатель облсовпрофа А.И. Алексеев.

А.И. Алексеев вместе с начальником Управления культуры г.

Пензы заслуженным работником культуры РФ

Петром Михайловичем Лощининым. (Фото

из архива П.М. Лощинина)

«…Первое, на что я обратил внимание, – говорит Петр Михайлович, – это порядок и характер проведения им планерок в части всех вопросов, касающихся деятельности профсоюзов. В отличие от многих других руководителей, Алексеев всегда лично готовился ко всем вопросам, которые выносились на обсуждение. В ряде случаев он лично – до планерки или совещания – выезжал на место, даже в район, и уточнял обстановку. То есть, он заранее уже знал, о чем будет говорить представитель той или иной организации, пришедший на планерку. Уйти с планёрки и не получить подробных разъяснений по существу вопроса было невозможно. Всё было по делу и по существу. С Александром Изосимовичем легко было работать, его поддержка и доброжелательность чувствовались во всем».

Эта его особенность – сочетание личной ответственности с доброжелательностью и готовностью помочь, в корне отличается от стиля руководства сегодняшних дней, когда оскорбление подчиненных и угрозы «спустить шкуру» стали нормой. А.И. Алексеев, имея за плечами почти 8 лет службы в армии, педагогическое образование и опыт работы в комсомоле, сумел так выстроить взаимоотношения с работниками культуры, что они прониклись к нему глубоким уважением. С другой стороны, его порядочность, стремление к справедливости и готовность оказать помощь, привлекали множество людей – работников пензенских предприятий – в различные творческие коллективы. Он знал цену несправедливости и цену победы в борьбе с несправедливостью. Именно это сформировало его стойкий характер, присущий настоящему мужчине.

И тут необходимо привести, самый важный, как я считаю, пример, наглядно демонстрирующий уникальную эффективность совместной работы профсоюзных организаций и коллективов предприятий в одной системе, обеспечивающей взаимопроникновение производственной деятельности и коллективного самодеятельного художественного творчества. В основе этой системы лежал, с одной стороны, принцип поощрения деятельности руководства предприятия, а с другой – поощрения творческого коллектива за счет статей расхода профсоюзов. Таким образом, интересы предприятия и его работников совпадали. Обеспечивался постоянный заработок по месту работы на производстве и, вместе с тем, создавалась возможность реализовывать себя в творчестве.

«В 1983 году в Пензу из Москвы, с целью ознакомления с уникальным опытом развития художественной самодеятельности приехала заслуженный деятель искусств РСФСР Наталья Толченова, – рассказывает П.М. Лощинин. – Она представляла ордена Ленина журнал «Огонёк». Что интересно, знакомил столичную гостью с местной художественной самодеятельностью именно Александр Изосимович Алексеев, а мне было поручено сопровождать ее в «экскурсии» по предприятиям и учреждениям. Впечатления от увиденного в этой почти недельной командировке были опубликованы в «Огоньке» [5 ].

Толченова побывала почти во всех пензенских дворцах и домах культуры, а также на многих предприятиях области, включая Пензенскую птицефабрику, совхоз «Ардымский», участвовала в ярмарке, беседовала с выступающими коллективами, была в ряде районов области. Сначала она не могла поверить, что все эти работники трудовых коллективов участвуют в художественной самодеятельности: сами поют, танцуют и играют на различных музыкальных инструментах, а не являются подставными фигурами специально к приезду «московской штучки». На следующий день она повторно приехала в Чемодановский клуб, где работники, с которыми она общалась накануне, подготовили лично для неё концерт. Толченова сказала, что была в шоке. Такого единения руководства предприятия и трудового коллектива она нигде не видела и не могла предположить, что, вообще, такое может быть. Между прочим, аналогичная ситуация была во всех без исключения коллективах, с которыми она знакомилась. В результате она, как «коренная москвичка», поменяла свой взгляд на сельского труженика и роль профсоюзов. Она увидела, что в Пензе культура и уровень народного творчества, несмотря на провинциальность, в массовом плане несравненно выше, чем где-либо. И только это одно позволило выявить огромное количество талантов, ставших профессионалами, чья известность и мастерство исполнения были уникальны. Взять солистку хора Октября Гришина певицу Веру Аношину, которая на вопрос Хрущева: «А ты где работаешь?» – ответила: «На Маяке», имея в виду фабрику «Маяк революции». При этом, совершенно не понимая, что глава государства эту фабрику не знает и будет ассоциировать слово «маяк» исключительно с маяком, стоящим на берегу моря. Потому он и переспросил: «А что, в Пензе есть море?» Среди достойных и заслуженных лиц надо также отметить Анатолия Шуватова, Анатолия Постнова, Нину Голубину и многие коллективы, о которых будет сказано ниже.

Главное, что, вообще, отличает развитие национального культурного творчества во времена работы Алексеева от того, что мы видим сегодня, это создание системы, в которой имеет место яркое взаимопроникновение интересов в совместной работе руководства предприятий и их работников под руководством профсоюзной организации. При этом, со стороны профсоюзов была выстроена мощная система поддержки, в том числе, и финансовая, талантов и исполнителей, обеспечение их всем необходимым для участия в выездных концертах за пределами области и за рубежом, а также создание и проведение месячных подготовительных сборов на летней базе в Нижнем Ломове.

Толченову более всего поражало, что увлеченность творчеством людей, с которыми она встречалась на концертах, была неподдельной. Её удивляло и то, что отношения артистов непосредственно с Алексеевым, сидящим в зале, были естественными. Он мог с юмором прокомментировать тот или иной момент выступления и получить такой же юмористический и задорный ответ в свой адрес, что вызывало одобрительные аплодисменты и смех в зале. В общем, атмосфера во время выступлений была более чем домашняя. Понятно, что саму Толченову на выездах принимали более чем достойно. Для нее всегда был накрыт стол. Так, например, в туристическом комплексе «Ласточка» или в Доме Рыбака, благодаря энергии и таланту директора Виктора Алексеевича Сёмушкина, кухня поражала воображение даже самого привередливого гурмана. А.И. Алексеев, участвуя в приеме гостей в таких туристических комплексах и базах, отдыхал душой и телом. Это всё было сделано и работало под его надзором и для людей. Туристический комплекс «Ласточка», например, имел, кроме гостиничного корпуса, ресторан, банкетный зал, зал для проведения крупных конференций и собраний, собственную кухню и хранилище заготовок на круглый год, гараж для туристических автобусов и автомашин, прогулочную территорию, современные дома и коттеджи на берегу озера в селе Рамзай, прудовое хозяйство и многое другое. И это был всего лишь один из более чем десятка комплексов, построенных профсоюзами для людей.

Особенно поразили столичную гостью мастерство и красота исполнения различных номеров коллективами, чьи фотографии впоследствии были напечатаны в журнале «Огонек». Кстати, в области на тот момент было 185 тысяч участников самодеятельности. Среди тех коллективов, которые лично посетила Толченова, были такие залуженные и известные коллективы как:

– Танцевальный коллектив «Зоренька» Дворца культуры Пензенского часового завода под руководством Юрия Николаевича Яничкина;

– Агитбригада «Прометей» завода имени Фрунзе под руководством Фарида Ахметовича Файрутдинова;

– Коллектив «Курочка Ряба»,созданный руководителем агитбригады Эдуардом Тихоновым на сельхозпредприятии «Пензенская птицефабрика»;

– Коллектив художественной самодеятельности совхоза «Ардым», где руководил предприятием и организовывал работу художественной самодеятельности руководитель объединения Николай Федорович Выдрин;

– Ансамбль «Реченька» дворца культуры «Пензхиммаш», созданный Александром Георгиевичем Тарховым, талантливым руководителем, впоследствии преподавателем Училища культуры в г.Пензе, который, сам работая в цехе завода, создал несколько хоров в разных цехах и устраивал между ними соревнования, иногда даже в обеденное время.

Именно организация взаимодействия между производственниками с их трудовыми коллективами и между профсоюзными организациями дала гигантский рывок в развитии самодеятельного и культурного творчества в Пензенской области и в этом заслуга человека добрых дел, как его стали называть – Александра Изосимовича Алексеева.

Сегодня после известных событий, произошедших по вине лидеров партийных структур того же обкома партии, не способных переступить через страх потерять должность и хорошие условия жизни, всё сделанное в прошлые годы подверглось уничтожению и разграблению. Для того, чтобы, как потом оказалось, разрушить страну. Пензенскую область, как и все территории СССР, охватила лихорадка активности парторганизаций по «перестройке» работы и «ускорению» развития экономики. Для этого на одном из совещаний, которое собрали в Круглом зале Доме Советов (тогда первым секретарем обкома был Ф.М. Куликов, вторым А.Ф. Ковлягин) собрался весь актив области, человек 700, – рассказывает А.И. Алексеев. Куликов, как и Горбачёв в Москве, докладывал о том, что в стране у нас кризис. Я сидел рядом с генералом КГБ Федяшевым [1]. Объясняю соседу, что никакого кризиса нет: прирост промышленной продукции немалый, как и в сельском хозяйстве. Строительство идет полным ходом. На тот момент вводили в эксплуатацию 25 клубов, два-три профилактория, несколько корпусов в больнице и другие объекты. Сдавали в год 700 тысяч квадратных метров бесплатного жилья, в том числе 300 тысяч в селе. В области насчитывалось более 80 детских лагерей. Средняя зарплата тогда увеличивалась и составляла 230 рублей. При этом за однокомнатную квартиру платили по 12–15 рублей в месяц (это за все услуги). Хлеб стоил 13–16 копеек. Когда Ковлягин дал мне слово, я всё это высказал с трибуны. И добавил, что побывал более чем в тридцати странах и нагляделся на «демократию». Там, за бугром, существуют целые районы проституток, безработных, снующих по улицам со своим скарбом. Я нагляделся на то, как люди ночевали на тротуарах, в вентиляционном колодце под мостами. А закончил такими словами: кризис у Горбачева и у Яковлева, и пусть они уходят в отставку.

Генерал КГБ после выступления говорит: «Не боишься со мной садиться?» Я ответил, что пережил достаточно, и мне бояться нечего. Это была вторая моя причина ухода на пенсию», – закончил Александр Изосимович.

А первая причина, как уже отмечалось выше, была вызвана организацией преследования Алексеева А.И. за его инициативу жестко наказать прокурора, не выполняющего решения партийного бюро. Все понимают, что психологическое давление на него было устроено мощное, и он вынужден был уйти, скорее всего, под угрозой возбуждения уголовного дела.

С женой Галиной Викторовной в минуты отдыха. (Фото из семейного архива А.А. Алексеева)

1 февраля 1990 года Постановлением II пленума Пензенского областного совета профсоюзов А.И. Алексеев был освобождён от должности председателя облсовпрофа в связи с уходом на пенсию, как было написано в его заявлении. В первых числах марта 1990 года за нарушения, обнаруженные специально назначенными лицами, при строительстве им дачного дома, был объявлен строгий выговор по партийной линии, подписанный первым секретарем Пензенского обкома партии Ф.М. Куликовым, а чуть позднее решением пленума обкома партии он был выведен из членов бюро обкома партии. Надо сказать, что, как только началась травля в газетах, деревянная часть дома, построенная на кирпичном фундаменте, неожиданно сгорела. Понятно, что здесь приложили руку обезумевшие от зависти и «справедливого гнева» жители села, где он строил эту, по нынешним временам «сарайку». Одновременно с уходом на пенсию в феврале 1990 года по ходатайству, подписанному первым секретарём обкома КПСС Куликовым, в Комиссию по установлению персональных премий при Совете Министров СССР было направлено пенсионное дело, утвержденное на бюро обкома КПСС на предмет установления Алексееву Александру Изосимовичу персональной премии союзного значения. Ходатайство было удовлетворено достаточно быстро – 19 марта 1990 года.

Однако что-то резко пошло не так. Вначале постановлением бюро обкома партии ему был объявлен выговор с занесением в учетную карточку. И сразу же, фактически одновременно с назначением пенсии, обком партии инициировал отзыв ходатайства и в октябре 1990 года он был лишён права получать пенсию союзного значения. Хотя это было уже не так важно, так как её величина не успевала за темпами инфляции. Но важно было другое – дискредитировать авторитет Алексеева в глазах всей общественности. Однако можно точно сказать, что никто не верил в значимость якобы его проступка, и подавляющая часть его соратников и населения города Пензы и области воспринимали эту несправедливость очень болезненно. Партия и силовые органы, сфальсифицировавшие расследование его якобы нарушения, ещё больше потеряли авторитет в глазах народа и когда действительно начался развал страны и запрет на деятельность КПСС, никто из народа не высказал по этому поводу никакого сожаления.

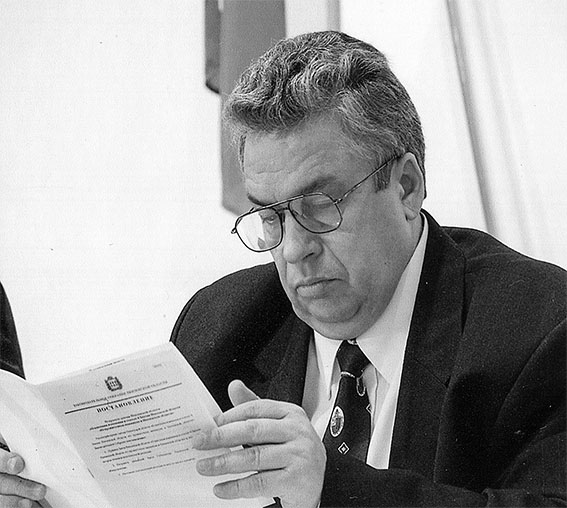

Но на этом жизнь не кончалась, после череды назначений, губернатором Пензенской области стал В.К. Бочкарев – своенравный и жесткий мужик, из числа, как говорили, «лесников». Он часто приглашал Алексеева к себе в кабинет и беседовал с ним на различные темы. Нередко эти беседы заканчивались конфликтом и Алексеев говорил: «Василий Кузьмич, Вы не приходите в негодование и ярость, кто же ещё, кроме меня, Вам скажет правду. Ваши-то ведь точно не смогут».

Алексеев А.И. продолжал активно заниматься общественной работой и часто размышлял о наступивших временах. В одном из интервью он говорит: «Я всю жизнь работал на благо людей. Меня радует, что построенные нами объекты служат не одному человеку, а многим. И огорчает то, как сегодня наши старания сводятся на нет. Взять, к примеру, гостиницу «Интурист», что стоит «памятником несбывшихся надежд» в центре города. Проектом в ней предусмотрены ресторан, киноконцертный зал, камерный театр, музей часов, салон быта, тренажерный зал и даже сауна. Мы гостиницу практически построили, а в 90-х ее «заморозили» [6].

Июнь

Слева направо: А.И. Алексеев, М.П. Зуева, А.Е. Щербаков,

П.Г. Петраш, А.С. Король, Л.А. Лозицкая, А.И. Ноздрачев, К.П. Уришев, А.В.

Маслова,

С.И. Маслов, А.Ф. Кожевников, В.А. Савина, И.Д. Балалаев, П.М.

Лощинин. (Фото из личного архива П.М. Лощинина)

Особенно его расстраивала продажа санаториев, построенная с его помощью для народа. Не мог понять, почему с таким трудом выстроенную систему профтехобразования довели почти до полного разрушения. Для многих ответы на эти вопросы ясны. Ясны они были и Александру Изосимовичу: долгое время во власти находились представители коммунистического движения, чья идеология, цели и задачи на словах были прекрасными, а по сути преступными по отношению к народу, во главе которого они оказались. Эти люди – атеисты по вере и сатанисты по личным пристрастиям – предали свой народ и увели его в ещё большую пропасть, без будущего и нормальной жизни, а страна оказалась хищнически разграблена и брошена в пучину войны, которую сейчас назвали СВО. Именно поэтому мы должны помнить имена и дела таких людей, как Александр Изосимович Алексеев, чьи дела и поступки демонстрируют будущим поколениям путь развития и возрождение культурных традиций русского и иных коренных народов России.

Автор выражает глубокую благодарность за предоставленный материал, воспоминания и фотодокументы родным и близким А.И. Алексеева – сыну Алексею Александровичу Алексееву; соратникам по работе – Лаптеву Ю.А., руководителю облздравотдела Пензенской области; Кирьянову Г.Н. – на тот момент времени директору совхоза «Пятилетка» Колышлейского района; Буйлову В.Ф. – начальнику управления сельского хозяйства Пензенской области; Фионову А.В. – первому секретарю Областного комитета ВЛКСМ; Лощинину П.М. – начальнику Управления культуры г. Пензы; семье Курносовых – дочери Есина В.М.; работникам Государственного архива Пензенской области и его директору Вазеровой Алле Геннадьевне и многим другим неравнодушным людям .

Литературные ссылки и воспоминания:

1. А.И. Алексеев: в политике я был всегда. – Интервью накануне 80-летия Алексеева А.И. https://prazdnikinfo.ru/5/34/4/i21_18781p0.htm

2. Интервью с

Алексеевым Алексеем Александровичем сыном Алексеева Александра Изосимовича от 6

июня

3. А.И.

Алексеев. Заботился о здоровье людей.\ Считаю себя пензяком. Лев Борисович

Ермин. Книга памяти – Пенза,

4. Котов В.С.

По особой доверенности министра. / Время большого строительства. Воспоминания

ветеранов строительного комплекса Пензенской области. Изд.2-е, перераб. идоп.

Пенза

5. Толченова Н. Земля талантами богата.\Журнал «Огонёк» , 1983, 26 ноября, №48, стр. 16-47.

6. Исайчева Г.

Прославился добрыми делами. –Pravda-News.ru - ИЦ «Пензенская правда» март