Найденные дневники помогли восстановить историческую справедливость

Недавно мы отпраздновали 73-ю годовщину победы советского народа в войне против немецко-фашистских захватчиков. И мы вспоминаем сегодня всех тех, кто принял участие в самой страшной войне за всю историю человечества. Среди них был мой дед. Для него активные боевые действия закончились сразу же после прорыва обороны фашистских войск в районе ст. Крымская в 1943 г., а победу он встретил в немецком концлагере Маутхаузене в начале мая 1945 г.

Вся история его жизни, начиная от трагических событий большевистского переворота в 1917 г. в России и, в частности, история его участия в войне была написана им самим уже будучи на пенсии в 70-х годах XX века. Мать, приходя с работы проверяла, что он написал за день, обсуждала с ним те или иные события и ставила задачи на продолжение написания дневника. Всегда это было сложно, потому что был телевизор и всякие другие соблазны, которые отвлекали деда от написания. Да и сами воспоминания не были из числа приятных.

В детстве мне запомнилось, что Павел Иванович старался никогда не смотрел кинофильмы про войну. Он всегда говорил, что немцев в нашем кинематографе выставляли дураками и неумехами. На самом деле это был очень сильный и мудрый противник.

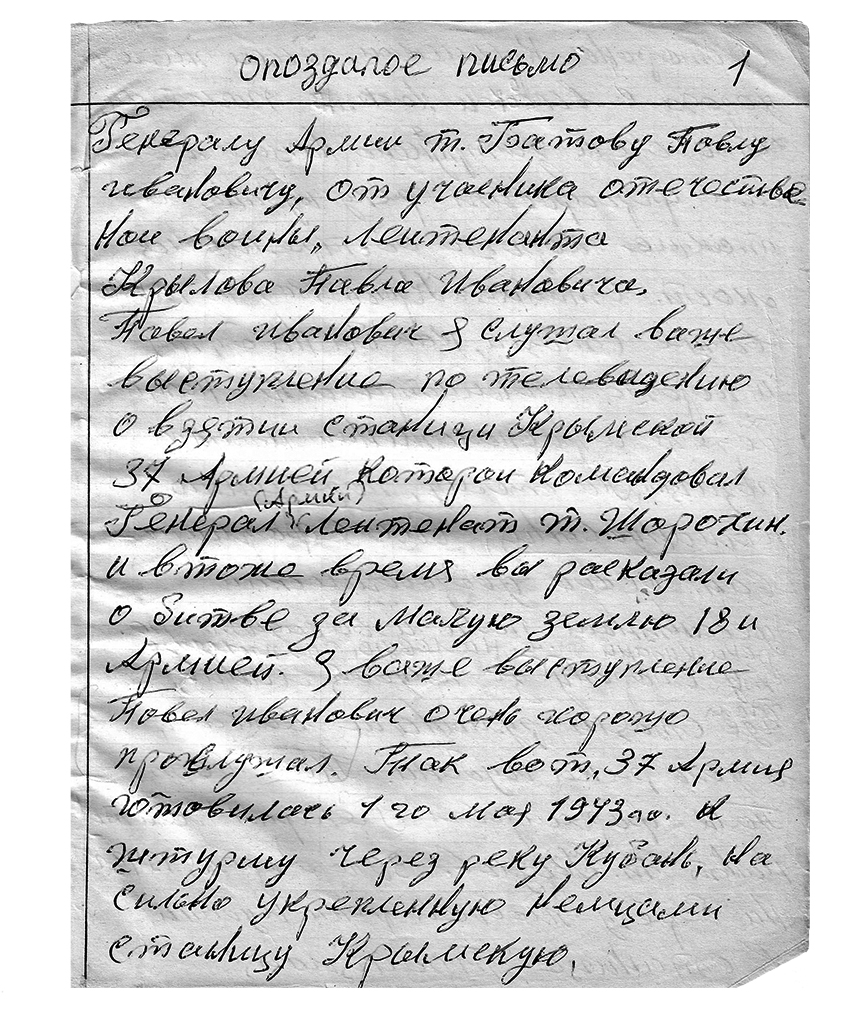

Недавно дневниковые записи нашлись и мы предлагаем их нашему читателю

Особый добровольческий десантный полк

(по воспоминаниям лейтенанта Крылова Павла Ивановича)

Дело в том, что после войны моего деда постоянно мучал вопрос: «Почему почти 1000 человек, сформированные в Особый добровольческий десантный полк, и направленные на захват плацдарма, путем преодоления плавней в районе реки Кубань, оказались брошены без подкрепления сил и средств, и были обречены на уничтожение. Захват плацдарма произошел стремительно, успешно и незаметно, путем занятия вражеских опорных пунктов на подступах к станице Крымской. Подразделения полка, где воевал в то время 30 летний лейтенант Крылов, почти сутки удерживали этот плацдарм в районе села Кеслерово Краснодарского края. При этом для противника оказались перерезаны основные транспортные магистрали подвоза боеприпасов, перемещения техники и людей. Полк сделал невозможное. Но без поддержки людьми и боеприпасами, был разгромлен, уничтожен и … забыт.

Павел Иванович Крылов перед началом войны

Павел Иванович Крылов с женой Евдокией Ивановной, за день до ухода на войну

А события развивались так (обратимся к дневниковым записям).

«…По решению командования (37 армии) был сформирован Особый добровольческий десантный полк (ОДДП) с задачей высадить его на сторону обороны противника за голубой линией (система водных проток и каналов, залитых водой низинных мест с зарослями камыша высотой в два человеческих роста – прим. автора). По ту сторону вдоль реки Кубань стояли румынские и немецкие войска»

Полк формировал и инструктировал лично генерал-майор Козлов П.М., в то время командующий 37 армии, воевавшей в составе Северо-Кавказского фронта второго формирования.

«…30 апреля 1943 г. перед форсированием реки Кубань на берегу плавней реки Кубань в станице Троицкой был построен ОДДП. Тогда т. Козлов П.М. перед строем полка сказал: «Товарищи солдаты и офицеры, (эта операция) опасна для жизни. Многие из вас не вернутся, знайте, что вы идете на верную смерть, если кто раздумал, прошу выйти из строя, насильно не посылаем, надеемся на вашу добрую совесть». Но в строю никто даже не пошевелился … ни один человек не вышел из строя, ни один солдат, все стояли так торжественно, что т. Козлов П.М. от всей души поблагодарил нас и сказал: «…по выполнению задания командования о взятии 1 и 2 хутора, возле села Кеслерово, будете награждены не ниже ордена Ленина или Героя Советского Союза. Вас история не забудет. Желаю вам счастливого возвращения». Вот эти напутственные слова весь состав полка очень хорошо помнил, до последнего патрона.

В 8 часов вечера 30 апреля 1943 г. начали форсировать реку Кубань с плавнями примерно в 6 км шириной от станицы Троицкой до села Кеслерово. Погружались кто на чем: на плотах, на спасательных кругах; только пулеметы на баркасах. В 5 часов утра уже 1 мая наш полк благополучно высадился под покровом густого тумана на левый берег реки Кубань. По сигналу красной ракеты штурмом заняли 1 и 2 хутора, уничтожили береговую оборону и две заставы, сходу заняли железную и автодорогу. Вся эта операция произошла так внезапно, быстро и оперативно, что немцы не знали, что мы контролируем дороги и у них ликвидирована береговая оборона. Рано утром на автодороге появились два грузовика, которые везли снаряды в станицу Крымская, примерно 30–40 тонн. Машины задержали, шоферов и немецкого офицера, который сопровождал машины, переправили на лодке в станицу Троицкую, а машины были разукомплектованы, так что эти снаряды до станицы Крымской не дошли, а также не дошли не один десяток румын и немцев. Противник был ошеломлен нашим внезапным присутствием в это время. С 8 часов утра примерно до 9 часов вечера он яростно атаковал наши позиции, но все попытки выбить нас были безуспешными. При этом весь состав полка ждал штурма на станицу Крымскую со стороны поддерживающих частей 56 армии. Тем самым была бы облегчена участь полка, но ни 1, ни 2 мая взять станицу Крымскую наши части не смогли.

Примерно к 8 часам вечера контратаки немцев и румын стали усиливаться. Немцы подбросили танки и много автоматчиков. К этому времени у нас боеприпасы уже были на исходе. Командир полка послал связных по подразделениям собрать у кого есть лишние патроны, но патронов собрали очень мало… у лейтенанта с ПТР вырвало разрывной пулей челюсть, (остались лишь) сверху зубы. И тот не командовал голосом, а хоть рукой показывал и то ладно, но с линии боя не ушел. Стоял до последнего изнемогания, стоял настоящим солдатом и патриотом своей Родины. Так стоял весь состав полка без суеты и паники. Оборону держали только насмерть. И все повторяли: скоро ли там разделаются с Крымской. Ждали как родную мать. Вскоре и меня ранило: перебило ключицу навылет в плечо. Но оборону не бросили – ни солдаты, ни офицеры, – кровью истекали, но автомат из рук не выпускали. Меня снова ранило в голову и я упал, но не надолго, я был без сознания, потом пришел в себя и через некоторое время нас окружили со всех сторон, но у нас была надежда на взятие Крымской. Однако у нас не было ни гранат, ни бутылок с зажигательной смесью, ни патронов к ПТР, и к 22 часам 1 мая с нами было покончено.

2 мая румыны собрали нас, кто был живой, к дому, где был их штаб, всех раненых было 36 человек. Метрах в 15 от меня лежал командир полка (не то грузин, или армянин – фамилию не помню) и рядом с ним ещё двое, расстрелянных румынами два офицера. Раненые были разные, кого и под руки вели, но увидев расстрелянных офицеров, у солдат сразу стали суровые лица, полные ненависти и злобы. Я видел глаза бойцов, видел как сжимаются их челюсти от ненависти и боли. На заданный мне вопрос: что с нами будет, наверное, расстреляют? – я, единственный с ними раненый офицер, ответил: «…Ребята, не падайте духом, стойте прямо и ведите себя достойно. Ваша гордость – страх врагу. Вот она, молоденькая березка, предков её, может, давно нет, а она стоит, зеленеет и радуется. Так вот и мы, представим себя предками, и наши потомки также будут радоваться, как эти березки. Так вот по этому поводу, как сказать, расстреляют, не расстреляют – не знаю. Но знаю, что история нас не забудет. Так сказал генерал-майор Козлов. Мы все знали куда, зачем и почему мы шли, добровольно, по совести. Но не по приказу». Солдаты воодушевились и согласились со мной. Пока мы сидели в скверике, к нам подошёл румынский солдат и приказал: кто в состоянии работать, выйти шесть человек. Вышло пять. Я был накрыт пиджачком, мне дала в этом хуторе одна тетка, сказала: закрой свою кровь. Вот этот пиджачок меня и спас. Мой связной подошел ко мне и вытащил меня из числа остальных раненных, а я не хотел выходить, так как правая рука была как плеть, кисть руки бездействовала, ключевая кость разбита, голова шумела. Но все равно я был шестым. Нас заставили копать яму, а оставшихся раненых бойцов тут же расстреляли. Если бы не мой связной, я был бы в том числе. …Потом нас повели в лагерь военнопленных в село Кеслерово. Всех нас собрали 25–30 человек, всё что осталось от полка».

Уже в семидесятых годах прошлого века дед ездил в село Кеслерово Краснодарского края и узнал, что остались свидетели расстрела раненых ОДДП. Одна из них, Сотниченко Раиса Семеновна, будучи девочкой, спряталась в кукурузе и видела – как расстреливают наших солдат во втором хуторе, где был румынский штаб. Жила она тогда по улице Маиской, 78.

Как оказалось потом, кроме деда, из всего полка выжило еще трое человек. Один из них жил в Краснодаре, а двое на Украине. Причем один из них, как рассказывали люди в этом хуторе, вылез из под засыпанной землей могилы. Во время расстрела он был ранен, и вылез на второй день, когда пришел в себя.

Само этапирование пленных из Кеслерово через Темрюк до пристани Сенной напоминало путешествие в кромешный Ад. Вода для питья, белая от хлорки, люди лежали 4 дня на цементном полу, простуженные и в горячке. Но кормили за четыре дня – 4 раза. По дороге до пристани дали по две пригоршни семечек. Многие люди умирали дорогой, а кто не мог идти, расстреливались конвоем и тут же у дороги рыли могилу и закапывали около соленого озера. Если бы не помощь с едой местных жителей, то, наверное, не выжили.

«…На второй день нас погрузили на баржу и отправили в Керчь. Ночь была темная и дождливая, с нами было много женщин с детьми, поднялся ветер, погнал большие волны, которые переливали через палубу. Мы посадили всех женщин в середину, а сами встали по краям и крепко держались за перила. Так была создана крепкая защита для женщин и детей, хоть и мокрые все были. Утром высадили на берег, дали какой-то мутной похлебки и 200 гр. хлеба.

С нами в кирпичном здании, где нас поместили, было ещё 40 человек перебежчиков – все узбеки, один старик – русский. Нас кормил матрос – русский: вначале, сверху и до половины канистры он наливал похлебку перебежчикам, а вторую половину похлебки с гущей наливал нам. Если какой перебежчик возмущался, то тут же получал черпаком в лоб.

В августе нас привезли в Житомир. За лето моя рука зажила и я готов был со своими товарищами совершить побег, тем более, что наши войска подходили к Жмеринке. Прошло три дня и нам дали старую немецкую форму, старые русские кирзовые сапоги, немецкие пилотки и ремни с надписью «Боже царя храни». Обстановка накалялась, как сделать так, чтобы не допустить немецкой присяги.

Бежали в составе 8 человек в сопровождении гражданского товарища, который вызвался, как местный, сопроводить нас до Жмеринки. Прошли день и ночь, дневали в старом болоте, где были кочки и заросли, прошла вторая ночь и день, а у нас ни крошки во рту. На что надеялись? Получилось глупо. На четвертую ночь ночевали в скирде соломы, возле какого-то села. Дождались вечера и пошли в село, перед этим подошел узбек и попросил отпустить. Посоветовались, отпустили. А до этого убежал гражданский, вызвавшийся сопровождать нас. Вышли в чистое поле, равнина – ни куста, ни горки, даже скрыться негде. Стали часто появляться по 2–3 автомашины с кузовами, набитыми солдатами.

Подошли к окраине села и сразу же нарвались на окрик «Стой», это был полицай. Меня и ещё одного сразу задержали, пока рядились, я забежал за угол дома и бросился вдоль огородов, пытаясь найти товарищей. Но никого не было. Я остался один. И неожиданно попал на кладбище. На кладбище были большие деревья, на которых были гнездовья разной птицы. Время, примерно, 12 часов ночи. Небо затянуто густыми темными тучами. Натыкаясь на кресты и спотыкаясь через могилы, я создал столько шума, что птицы не выдержали и подняли такой крик, на разные голоса, в такую темную ночь, что я в жутком состоянии бежал с кладбища туда, куда сам не знаю: по степи, по пашне, пока не наткнулся на скирду соломы.

В это время на востоке уже было зарево, я выдернул снизу скирды старую солому и заделал за собой вход, так, чтобы новую солому не было видно, заснул мгновенно, даже голод не перебил. Вдруг слышу лай собаки и вижу – полицаи с собаками бегут прямо на скирду. Ну, думаю, всё, идет прямо по моему следу, собака рвется вперед и обнюхивает землю и все ближе и ближе. Меня стянуло как пружиной и вдруг собака повернула от скирды влево. Очевидно, собаку сбил запах прелой соломы и она потеряла след.

Я пролежал ни жив не мертв до конца дня, живота не чувствовал, голод не давал покоя. Зажглись огни и я пошел в село Топорищево Червоноармейского района Житомирской области.

Там меня опять и повязали, сразу же отвели в дом, посадили около дивана и вышли, а я спрятал карту и фонарик с компасом под диван, которые тут же нашли, избили несколько раз. На следующий день со связанными руками и ногами отвезли в кузове полуторки в Житомир. Это примерно 70–80 км от Топорищево. Ни рук, ни ног я не чувствовал. Скинули пинками с кузова. Поместили меня в камеру в старую тюрьму, потом меня допрашивали в жандармерии. Избиения и издевательства, пытки путём прижигания носа сигарой или папиросой. И так – неделю. Через пару дней состоялся показательный суд. Он был краток – к высшей мере наказания через расстрел. Поместили в смертную камеру.

Но тут, в связи с наступлением наших войск, всех заключенных Житомирской тюрьмы отконвоировали в польский город Люблин. Время было уже, примерно, ноябрь-декабрь 1943 г. Там меня неоднократно вызывали, но я не отзывался. Дело в том, что там был другой Крылов и он постоянно выходил на допрос вместо меня. Потом в один прекрасный день немцам это все надоело и всех заключенных тюрьмы выстроили на площади, оказалось, что разыскивают меня. Для этого из Житомира вызвали начальника Житомирской тюрьмы. Он прошел вдоль строя и опознал меня. Я стою в строю, он смотрит на меня и говорит: расстрел тебе отменен, тебе дали 7 лет каторги в концлагере Маутхаузен.

Концентрационный лагерь Маутхаузен. Австрия

Концлагерь для военнопленный Маутхаузен располагался на территории бывшей до аншлюса в 1939 г. Австрии и был лагерем третьей категории, в котором содержались заключенные, исправление которых, по классификации Гейдриха, невозможно.

«Лестница Смерти» в концентрационном лагере Маутхаузен

«… В январе нас погрузили в товарные вагоны и повезли по польской земле. … я был настроен на побег, но заснул, а пять заключенных, оборвав проволоку в окне вагона, во время движения вылезли…, но их заметил часовой, который сидел в тамбуре последнего вагона, и дал выстрел. Поезд остановили. После этого случая я молю Бога за то, что я проспал. … В это время был сильный мороз, снег почти по колено, села польские незнакомые, вокруг белая степь, тогдашние польские люди ненадежные, скрыться, приютиться было негде – это была верная погибель. Немцы совали во все «дыры» своих осведомителей, провокаторов и тому подобных людей. … в тюрьмах, лагерях военнопленных, даже в концлагерях. Военнопленные один от одного сторонились, жили сами по себе, боялись столкнуться с таким человеком, который мигом доносил начальству лагеря, за это получал краюху хлеба или сто грамм вина. Дальше нас больше не кормили, по прибытию в концлагерь нас переодели в полосатую одежду и сделали борозду вдоль головы под машинку. Поместили нас в 22 штубу, где находились особо опасные люди, напротив – крематорий. Режим особый: подъем в 6 утра, потом завтрак – эрзац кофе и 50 гр. хлеба; обед – 700 гр консервная банка супа и 50 гр. хлеба; ужин – кружка чая и 50 гр. хлеба. В состав «супа» больше всего входила морковь, хоть суп и жидкий, но морковь давала хоть какие-то питательные вещества. Ночью ложились спать один к одному, как селедка, не повернешься, если кто встал, то на свое место лечь уже не мог, ложился прямо сверху на соседей. Если он не смог залезть в ряд, то бежит штубист и дубинкой, которая называлась гума, из твердой резины длиной 50 см и толщиной 5 см, вгонял тело заключенного обратно в ряд спящих. Утром все вскакивают и бегут, как бешенные, к дверям. А двери узкие, создается пробка и тогда штубист врезается в толпу и бьет без разбору по головам кого попало, так больно, что до земли присядешь. На улице мороз, мы делаем русскую печку, собирались в плотную толпу и грелись, если появлялся штубист, то пулей разлетались в разные стороны. Обувь у нас была такая: деревянная подошва, а на пальцах обшита материей. Подошвы были разного дерева: дуб, береза, ольха, клен – твердые дерева – накаляются как железо от мороза. А кому попала ольха, сосна или другое мягкое дерево, то считай счастье».

«Через некоторое время нас стали лучше кормить и мы поняли, что настало время нашего использования в производстве. Я попал в конвой, который направлялся в Швехат. Здесь был завод по производству экспериментальных реактивных самолетов (Завод в Швехате был включен в программу массового производства реактивных самолетов Не.162 вместе с подземным заводом в гипсовой шахте под Веной. Первую тысячу Hе.162 планировалось закончить в апреле 1945 г, а в мае выпустить 2000 самолетов – прим. автора).

«Работали в две смены, для нас был построен барак на 250 человек. Люди были разные, много итальянцев. Меня прикрепили к австрийцу, а немцы со свастикой на рукаве были начальники. Все мастера не торопились в работе. «Как появится фашист, – говорили они, – то надо что-нибудь делать». Мой мастер говорил: «Фашист – никц гуд». Приносил что-нибудь покушать – делился. Проработали мы дней двадцать, стали прилетать самолеты, а нас угоняли в лесок метров за двести. На четвертый раз два самолета транспортных, таких огромных, сожгли. Потом стало очевидно, что этот завод разыскивают. Авиабомба попала в убежище и убила 37 немецких солдат и офицеров. Когда мы шли, то видели как они лежали подряд. На третий день завод разбомбили до основания, все бомбы легли в центр завода. Самолеты были английские и больше не прилетали. На второй день после бомбежки всех военнопленных построили и повели в Маутхаузен в тот же барак, где и были. Примерно дней через двадцать нас обратно повели в Вену. На третий день мы были на окраине Вены, пригород назывался Мёдлинг. Там были когда-то шахты по добыче скульптурного камня. Он разрабатывался в три яруса, нижний ярус с выходом на реку Дунай. Нижняя шахта самая длинная, с узкоколейкой. Через два месяца после постройки бараков для жилья военнопленных, я был прикреплен к другому мастеру. Меня заставили работать пневмомолотком, клепать заклепки для фюзеляжа самолета. Я выполнял эту работу 5 дней. На шестой пришли мастер с начальником и начинают говорить все громче и громче, потом кричать. Минут через 30 пришли два солдата и меня, и моего напарника, скрутив, отхлестали по двадцать плетей. Зато все заклепки фюзеляжа самолета пришлось срубать и клепать по новой. Работу задержали на 6 дней. Это очень радовало. Все люди работали еле-еле, чуть шевелились и ладно. Однако если немец замечал, то штаны прилипали от крови. Несмотря на строгость и побои человек почему-то держит себя гордо и смело. Если кто старался работать и торопиться, то ему через зубы говорят: ты куда спешишь?! У немцев было заведено за хорошую работу поощрять пачкой сигарет или двойной порцией супа. Вот некоторые и старались заработать от немцев подачку. В воскресенье перед строем из пятисот человек вызывают 5, а то и 10 «великих тружеников» и вручают им подачку. Некоторые раздают все до последней сигареты, а другие держат при себе. По возвращению в барак к этим парням одни подходили по очереди, а другие отходили, но ни слова, ни упрека. Награжденный как правило срывался и со злостью говорил: что вы на меня смотрите? Я ещё жить хочу! Но после этого, они перед строем больше не появлялись. Я работал подсобным рабочим, к нам был приставлен солдат, такой проныра. Видит, если какой заключенный делает для себя хорошую вещь: наборные мундштуки, трубки, ножи с наборными ручками,– дождется пока работа будет закончена, а потом делает обыск, отберет хорошую вещь и набьет ещё, но немцам не доносил. Всю информацию на фронтах войны мы получали от мастера.

Русский мемориал памяти жертв концлагеря Маутхаузен. Австрия

Однажды выстроили всех и спросили, кто маляр? Все молчат. Я сказал, что могу. Дали насос, которым опрыскивают деревья и пацана итальянца, чтобы качал. Надо было покрасить большой сарай. Я с ним белил этот сарай две недели. Потом пришел офицер и выгнал нас. Два дня после этого мел двор. На третий день приходит офицер и говорит, кто печник? Я вызвался: говорю, я печник, а он смотрит на меня, 5 минут смотрит, ну, думаю, пропал, прибегает солдат и кричит «мютце ап» и бьет меня по лицу. Я не пойму, кричу – не знаю никакого мютце ап, пока из строя не крикнули: шапку сними. Немец усмехнулся и дал задание «поправить» трубу на крыше кухни. Дали помощника поляка, его звали Янек, небольшого роста, потом мы сильно подружились. И вот эту трубу мы клали три дня, высотой два метра. Прошло дней 10, перед строем опять объявляют: кто есть маляр? Я, – говорю. Ком менгу. Я подошел, но мютце уже была снята. Вдруг солдат подбегает к офицеру и говорит: он, этот шакал, испортил фюзеляж, красил сарай, клал трубу. Офицер отправляет меня обратно: Ту никц гуд арбайт. Потом ещё несколько раз объявляли: кто есть маляр? В конце вызвали меня опять к офицеру. Офицер объясняет, что ты будешь красить бочки и термоса на немецкой кухне, в количестве 50 штук. Ферштейн? Я говорю: Ферштейн. А сам думаю: и людей подкормлю, и сам наемся. Термоса были с облупленной краской и я потребовал наждачную бумагу. Пока таскал термоса на улицу, заглянул в котел и обомлел, половина котла было хорошего жирного супа. У меня была каска, которую я носил вместо миски и я, не раздумывая, погрузил её прямо в котел, да поглубже, поставил в термос, вынес его и поставил в центр всех термосов. После начала обеда солдат и офицеров повар вынес мне кусок хлеба и миску супа, в конце, когда все ушли, уборщик налил мне ещё такую большую миску супа и ещё дал четверть булки хлеба. Вечером люди пришли с работы, я выбрал в бараке 4 самых худых человека, и по одному направил их к месту перепрятанной в кустики каски. Вечером мне наливали суп и я его в бараке отдавал, тем, кто был старик или крупный мужчина. На второй день я отодрал наждачкой одну показательную бочку, которую всем проверяющим показывал. И так я красил бочки и каждый день поддерживал товарищей. В конце я настолько осмелел, что потерял бдительность. Не успел, в очередной раз зачерпнуть каской в котле супа, как появился тот солдат, который контролировал нас в штольне. Как я его увидел, то каска у меня выпала и упала в котел. Он подбежал и оттолкнул меня, поднял крышку и увидел, что там плавает сверху супа моя каска. Стою и думаю: Боже мой, что теперь будет? Ноги дрожат и не гнутся. Это тот солдат, который порол меня за клепку фюзеляжа. Вдруг он вытащил мою каску, бросил под порог и стал кричать. Прибегает уборщик, он ему говорит: шакал, никс гуд арбайт (плохо работает), – уборщик говорит: Варум (почему?). В общем, он кричал, но основную причину так и не сказал, что моя каска была в котле. Больше до обеденного времени, я на кухню не заходил. Но далее принял другой вариант. Заносил несколько канистр на кухню и вычерпывал суп, что оставался после обеда. Кроме того, собирал хлеб оставшийся после обеда. Красил я эти бочки и канистры пятнадцать дней, после этого офицер дал мне пинка под зад. Недоделал ещё пять бочек. Через некоторое время объявляют: кто есть фрезер парикмахер. Я, – говорю. Таких как я ещё было пятеро. Утром началась стрижка. Я брею бороду у итальянца опасной бритвой. Вдруг появляется тот немец, который меня все время преследует. Он думал, что я придуриваюсь, что не могу брить. Потрогал бороду у итальянца и говорит: Гуд.

Утром опять в штольню, таскать камни, спускать воду, проделывать каналы. Работа была тяжелая. Работаю мотыгой и вдруг вижу, за мной наблюдает, как преследует, всё тот же солдат. Я встал по стойке смирно, сам себе скомандовал: Мютце ап и стою молча. Он подходит и смотрит на меня. Я набрался смелости и говорю ему: Гер комарат, дай закурить одну цигарету. Он вытащил пачку, неполную и всю отдал мне и, показывая на себя пальцем, сказал: Майна гуд (Я хороший). Потом, рукой показав как черпают из котла суп, продемонстрировал, что я был бы повешенный. Он повернулся и пошел, а я ему вслед: Гер, комарат, файер (огня, прикурить). Он посмотрел по сторонам, подошел и зажигалкой дал прикурить и сказал: Морген алес век (утром все уходим). Если в Швехате все разбомбили, то в Мендлинге под натиском наших и американских войск пришлось покинуть эти штольни. Пришлось не доделать фюзеляжи, бросить все станки. Зря асфальтировали и строили бараки. По дороге из Вены конвой был другой – одни старики и один молодой офицер. По дороге ночевали в яме, где брали глину для кирпичного завода. Ночью шел дождь, все развезло. Люди не спали, а стояли на коленках, охрана тоже мокрая. Охрана в 2 часа ночи начала спорить (их было примерно 15 человек на 600 человек пленных). Молодой офицер настаивал всех расстрелять в яме, а старики были против. Наутро нас построили, все были грязные и мокрые, промерзли до основания, потом на ходу согрелись, ожили. Пока шли через австрийское село, нам бросали хлеб, но очень мало, не так как в России. После очередной переночёвки пришли в концлагерь. Работы не было. Заставляли чистить снег, а мы в босоножках, в лагерной одежде. Промерзали и простывали. Больных отправляли в ривир (лагерная больница), примерно, в одном километре от лагеря. Там делали всякие опыты над больными. Почти каждый день из ривира пленные на телеге вывозили по 10 и более человек в крематорий. Везли одни кости, до такой степени люди были замучены всякими опытами и препаратами. Кто ушел в ривир, тот не вернулся. В начале мая при подходе наших и американских войск было отдано распоряжение дегазировать некоторые отборные браки, преимущественно русских. Но не успели. Подоспели американские войска, лагерная администрация вся разбежалась. Остался один пожилой солдат. Но его никто не трогал, наоборот, сделали документ и подписали его десять человек, что он всегда помогал всем. Он-то и рассказал, что должны были уничтожить 22, 23 и 24 штубу, потому что там были самые «опасные» люди. На реке Дунай стояла большая баржа, в ней находились военнопленные. Баржа была заминирована. Но тот, кто должен был взорвать баржу, не взорвал её и выпустил всех людей на волю. Сделал это немецкий солдат. Он говорил: Мой отец был у русских в плену во время гражданской войны, так немцев кормили масляной кашей до сыта. Поэтому я не выполнил приказ.

«Двадцать второй барак был забит, мы сидели и ждали, когда откроют, наконец открыли, только не немцы, а пленные, и кричат: «Победа! Ура!» Мы вышли и увидели над воротами три флага, русский был посередине. Все шныряли по лагерю, в том числе и американские солдаты. Я поднялся к крематорию, посмотрел двор и печь, куда сбрасывали для сжигания людей. Мне стало страшно, я убежал. Потом прошел в склад, который охранял итальянец. Там была в три яруса уложена одежда. Я выбрал себе и знакомому по пальто. Это была одежда тех людей, которых сожгли в крематории. Пошел обратно в толпу: сколько было радости, сколько было слёз, объятий. Уходя из лагеря, я прихватил с собой подростка с Украины, Митьку. Мы сразу пошли к Дунаю, к городу Цветель. Идем, просим хлеба по селам, я-то покрепче, а Митька совсем плохой. И у него скрутило живот. Нашли врача, на пантомимах рассказал, что у него. Врач дал какие-то таблетки. Потом пошли дальше, зашли в большой дом к Бауэру, тот расспросил нас, откуда мы, дал поесть, уложил на сеновал. Утром мы запрягли телегу, на которой приехали два мадьяра, взяли с собой парня с Украины по имени Николай и поехали дальше. Митьку сделали извозчиком, по дороге подобрали женщину с грудным ребенком, шедшую пешком в Россию, тоже посадили на телегу. Она поначалу думала, что едут немцы, а когда я заговорил с ней, услышала родной язык, да как бросится к нам, обрадовалась и стала слезно просить нас взять её с собой. Да разве можно было её не взять? А мы с Николаем шныряли на велосипедах выпуска Харьковского завода, которые отобрали у немцев, ехавших по дороге на возу. Я тогда понимал, что это не является грабежом, а просто конфискация награбленного имущества в России. Поэтому они отдавали нам безо всякого сопротивления.

В Цветеле уже было много военнопленных, нашли коменданта лагеря и сдали ему лошадь, телегу и два велосипеда. Время было – конец мая, было тепло и весело на душе, мы считали себя почти дома. В Цветели прошли проверку, которую называли «смерш», к нам тогда много пытались примазаться жандармы, полицаи разные, старосты, которые при немцах охраняли нас в лагерях. Но наша братия их узнавала и передавала в руки правосудия. После проверки нас направили в город Невель. По дороге по Австрии и Польше мы свободно выходили из вагона на остановках. Но как только переехали границу – тут будь здоров – дверь вагона на замок и до самого Невеля. Там после генеральной проверки мне возвратили звание лейтенанта, вручили медаль «За победу над Германией» и отправили служить в Хабаровский военный округ в Ургал Хабаровского края в ГУЛЖДС, где я был дежурным офицером военнопленных японцев, а потом техноруком автоотряда».

По рассказам деда, он был мобилизован из рядов Советской Армии из воинской части – Автоотряда, в котором был лагерь, где находились пленные японцы, причем, когда он уходил, они плакали навзрыд. Очевидно, что он, даже не зная японского языка, смог наладить с ними внутреннюю духовную связь, которая совершила чудеса – пленные японцы видели в нем человека, по степени страданий равного себе, и поэтому работали за «совесть», а не под угрозой наказания. Так, например, все колеса и запчасти для автомашин, которые они умышленно бросали в болото, чтобы меньше работать, были возвращены, восстановлены и использовались для эксплуатации техники.

А по поводу гибели более тысячи человек Особого добровольческого десантного полка (ОДДП), при штурме подступов к станице Крымская, то мне попалась заинтересовавшая меня формулировка текста Распоряжения (Приказа) командующего Степным фронтом Конева И.С., согласно которому генерал-майор Козлов П.М. был отстранен от командования уже 47 армией в период с июля по 3 августа 1943 г. «за слабое руководство войсками армии и незнание обстановки, состояния подчинённых соединений и отсутствие с ними непрерывной связи, что привело в ходе боевых действий к значительным потерям личного состава армии». Я полагаю, что такая запоздалая оценка деятельности, в недавнем прошлом командующего 37 армии Козлова П.М., в период его руководства войсками и личного участия в формировании почти полностью погибшего ОДДП, позволяет сделать вывод о причинах трагической судьбы тысяч бойцов им же сформированной и направленной в смертельный бой части.

Из дневниковых записей следует, что определяющая роль в решимости солдата и офицера выполнить боевой приказ принадлежит моральному состоянию бойца, его пониманию необходимости и готовности отдать жизнь за Родину. Ведь ни один боец из состава ОДДП не сделал шаг в «сторону», когда генерал Козлов П.М. предложил сомневающимся остаться на этой стороне. Они предпочли принять смертельный бой, выполнить свой патриотический долг, защищая страну, но не уйти назад или бежать с поля боя. Дневниковые свидетельства лейтенанта Крылова П.И. – есть недвусмысленный ответ всем тем членам либеральной колоны сегодняшней России, которые отрицают роль идейного и патриотического воспитания молодежи, пытаясь заменить его космополитическими взглядами, специально распространяемыми для определенных слоев населения. А нам сегодня есть кем гордиться и с кого брать пример несгибаемой воли и мужества.