Пусть трепещут враги перед нами,

С нами Бог, и святые в строю.

Грозный Спас собирает под знамя,

Нас в Святом беспощадном бою.

Пусть умолкнут лукавые греки,

Пусть безбожная сгинет латынь.

Православие наше – навеки,

Так и будет. Мы верим. Аминь.

А.Н. Пиманов

Россия – это подножие

Престола Господнего

Образы, приведенные в Священном Писании, несмотря на прошедшие тысячелетия, и сегодня не потеряли своих красок и своего пророческого значения. Кто бы ни был его автором, ему не откажешь, в первую очередь, в знании сути человеческой природы, скрытых движений души и природе социальных отношений. Цитировать Библию можно практически по любому значимому поводу, так как в ней при желании всегда можно найти аналоги сегодняшних, казалось бы, неразрешимых конфликтов, планетарных катастроф и апокалиптических настроений, дестабилизирующих привычный порядок вещей и устоявшийся образ жизни. К таким ключевым прототипам и относятся одни из вечных взаимосвязанных образов – образ Всемирного потопа и образ Ноева ковчега.

В основе этих образов – по толкованиям Святых Отцов – разочарование Творца в своем творении:«Потому что они <люди> совершенно предались плотским делам и не пользовались по-надлежащему способностями души, но вели такую жизнь, как будто бы облечены были только плотью и не имели души, строг был приговор, но он был необходим… Настало время, в которое надобно было употребить нож, чтоб остановить увеличение раны… Затем постройкою ковчега опять дано было им немало времени на покаяние... Каждый из них, видя, что праведник строит ковчег, должен бы был спросить о причине постройки, и, узнав о гневе Божием, – придти в сознание своих грехов, если бы только захотел. Но они не воспользовалась и этим… Но так, как и от этого (призыва к покаянию) не произошло никакой пользы, то необходимо уже (было) привесть угрозу в исполнение, вконец истребить их и уничтожить весь род их, как негодную закваску, дабы они и для последующих родов не сделались учителями нечестия». (Протопопов В.И. Библейские ветхозаветные события по толкованиям святых отцов и учителей Церкви. Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1896. https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij-Protopopov/biblejskie-vethozavetnye-fakty-po-tolkovanijam-svjatyh-ottsov-i-uchitelej-tserkvi/5

Конечно, образ Всемирного потопа возник не на пустом месте.

Мне однажды пришлось увидеть на Итурупе нечто подобное: с неба начали падать не

отдельные, пусть даже крупные и частые капли, а нечто похожее на спиралевидные

непрерывные жгуты, состоящие из довольно толстых отдельных струй. Зрелище

незабываемое. На ровном месте вода на глазах начала подниматься все выше и

выше, с сопок хлынули потоки, подминая под себя заросли камыша и бамбука, ломая

кустарник и молодые деревца…, дороги тут же превратились в бурные черные реки

из-за вымытого вулканического пепла, по которым буквально плыли огромные

валуны… Дождь продолжался около суток. Не знаю, сколько за раз выпало не

миллиметров, а метров осадков, но если бы не близость моря, куда устремиласьвся

эта водная стихия, то, хотя бы на уровне острова, легенда воплотилась бы в

жизнь в самом прямом библейском смысле. Поэтому во время потопа также необходим

связанный непосредственно с ним, не менее важный образ Ноева ковчега, а в более

широком смысле – некой Земли Обетованной, Божьей благодати, в которой можно

укрыться и спастись во время всевозможных катаклизмов.

Для нас, русских, земля Обетованная, земля Божьей благодати, Ноев ковчег, это, конечно, без вариантов – Россия. Знаком чего для нас стало явление иконы Божьей Матери «Державная» 2 марта 1917 года во время отречения императора, как символическое свидетельство передачи верховной царской власти непосредственно в удел ПресвятойБогородицы, Царицы Небесной. Или, как немного ранее говорил Иоанн Кронштадтский:«Русский человек должен понять, что Россия – это подножие Престола Господнего, и благодарить Бога за то, что он русский!» Конечно, такой эсхатологический подход многим нашим конкурентам понравиться не может изначально, тем более, во время начинающегося всемирного хаоса, во время глобальной неопределенности. Даже сама наша попытка выскочить, отгородиться от внешнего мира, стать самодостаточными, сохранить свою внутреннюю устойчивость на своей земле, да еще опираясь на волю Русского Бога, вызывает у них неприятие и злобу.

Православный Ватикан

Но особенно это раздражение, наш новый общественно-политическо-религиозный дискурс, как ни покажется странным на первый взгляд, проявляется именно в рамках Вселенского Православного проекта. Наша локальная определенность, наше замыкание – без оглядки на внешний мир – на свои внутренние национальные интересы, вызывает открытое неприятие, в первую очередь, у Константинопольского Патриарха Варфоломея. И если враждебным мнением Александрийского патриархата, который в действительности без паствы и без храмов (одна фикция, примерно один миллион верующих), существующий в течении многих столетий во многом за счет дотаций из России, можно и пренебречь, то с мнением Стамбульского Фанара, кстати отстроенного на деньги царя Федора Иоанновича еще в самом конце XVI века, считаться приходится, поскольку, так называемый, Вселенский Патриарх – только вершина айсберга, в скрытой части которого и покоится задрапированный слащавым словоблудием весь тот яд, что почти на протяжении всей нашей истории отравлял и продолжает отравлять наше евхаристическое общение.

Хотя, сам Фанар, вообразивший себя православным Ватиканом, так же не имеет по сути своей паствы, и находится в Стамбуле фактически на нелегальном положении. На церквях нет крестов, или со стороны они незаметны, а уличных указателей нет вообще. Православное духовенство не носит ряс (кроме патриарха). Греческая община тиха, незаметна и вымирает, и насчитывает сейчас всего около 3 тысяч человек.Так что формальный Стамбульский Патриарх, в силу своей фактической ничтожности, но официально, по исторической инерции, продолжающий все еще именоваться:«Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх», имея фантомные претензии к православному миру, личные непомерные амбиции и непреходящую зависть к настоящим Патриархам, в первую очередь, к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и является настоящей находкой для внешних, враждебных сил, желающих через него,вполне легально и легитимно вмешиваться во внутренние дела РПЦ и нашего государства.

«Я не согласен с такой патриотической тенденцией»

Для иллюстрации. На епархиальном собрании Московской митрополии 11 февраля 2025 года Патриарх Кирилл прочитал доклад, где отметил, что «церковь в наши дни для большинства граждан является источником духовной и нравственной поддержки, а также способствует патриотическому единению и воспитанию нашего народа». И тут же получил отповедь от иерея Алексея Шляпина (Можайск): «Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. Священник должен ориентировать людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». На что патриарх Кирилл ему возразил: «Вот это здорово, да? Первый раз такое слышу! Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всём том, что вы сейчас тут ляпнули … церковь не может не быть со своим народом… церковь не может быть неответственной за судьбу страны… очень многие хотели бы, чтобы мы в это не вмешивались…но если мы пойдем по этому пути, то откажемся от того, что делали Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий… которые были патриотами нашего отечества…»

Уранополитизм

Конечно, наш Патриарх замечательный полемист, что-что, а говорить он умеет, но с чем можно не согласиться, так это с его замечанием, что был допущен просто «ляп». На самом деле, все гораздо более сложно и серьезно. Перед нами признак открытого бунта внутри клира, попытка дискредитации Патриарха, вдобавок, поползновение на саму эсхатологию РПЦ и сигнал скрытым внутренним противникам, что церковная иерархия не так уж устойчива и духовно едина, и может быть подвергнута ревизии при любой маломальской «замятни», а потому необходимо быть лояльным к альтернативным центам силы и прислушиваться к их сигналам.И на подобные мысли, вдобавок, наводит и сама личность иерея.

О самом Алексее Шляпине известно, что он ученик и яростный последователь священника Даниила Сысоева, разработавшего концепцию «уранполитизма», на основе которой «сысоевцы» занялись радикальным миссионерством в РПЦ. Уранополитизм – это (от греч. Uranos – небо, polis – город) учение, утверждающее главенство Божественных законов над земными, примат любви к небесному Отцу и Его небесному Царству над всеми естественными и греховными стремлениями человека. Уранополитизм утверждает, что главным родством является родство не по крови или стране происхождения, а родство во Христе. Уранополитизм утверждает, что христиане не имеют здесь вечного гражданства, но ищут будущего Царства Бога, и потому не могут ничему на Земле отдавать своего сердца. Уранополитизм утверждает, что в смертном мире христиане – странники и пришельцы, а их родина на Небе.

Вот несколько перлов из работы Шляпина: «В церковном

сознании РПЦ имеет место навязанный со стороны государства и нации ложный

стереотип, будто патриотизм является составляющей Христианства. На самом деле

патриотизм – это мировоззрение языческое. Это одна из болезней церковного

сознания. В отличие от своего более радикального проявления, национализма,

патриотизм – вещь более опасная. Именно в силу своей меньшей радикальности и

поддержки со стороны государства. Как медленный и менее заметный яд, отравляющий

церковное сознание. …Патриоты употребляют понятия «родина» и «отечество»

гораздо шире библейского их употребления. И в этом – большая проблема

патриотизма. Настолько, что фактически эта идеология изнутри гнилая… Так что,

Христианин не может любить «родину» или «отечество», или Россию…Любовь к

святыням на территории России не может превосходить любовь к святыням

Палестины. В любви к ближнему приоритет зависит не от национальности, не от

подданства или гражданства, т. е. ни от каких патриотических мотивов… Служение

«родине» или «отечеству», или России или государству – это идолослужение.

Христианин не должен служить ни «отечеству», ни государству, но лишь «отдавать

кесарево» и почитать власть, т. е. не более чем внешнее, исключительно

практическое исполнение обязанностей. Не более того. Без участия сердца, без

какой-либо идеологии… У нас есть одна Родина — небо, и есть гостиница, где мы

сейчас странствуем… Церковь не может быть для России «своей». Она не

принадлежит России, не является её частью. Попытки сделать Церковь «своей» у

нас перед глазами. Это: Армянская поместная Церковь, которая в расколе… Русская

Православная Церковь есть часть Вселенской Православной Церкови и принадлежит

единственно и исключительно Господу Иисусу Христу, Который является её Главой и

Женихом… Патриотизм – это просто одна из болезней Русской поместной Церкви,

локальная и территориально, и исторически…Люди сами создали идеологию

патриотизма и возвели её в статус религии. Понятия «родина», «отечество»,

«земля», «Россия», «Русь» стали идолами патриотов…. Кстати. Христианам не

подобает слова «родина» и «отечество» (если речь не идёт о Рае и Царстве

Небесном) писать с большой буквы. Это имена нарицательные…. Последовательный

патриот – это язычник. Поскольку, самое «русское», самое «национальное» – это и

есть язычество. Это очевидно даже из славянской этимологии слова «народ» или

«нация» – «язык». … Логическое завершение патриотизма и его суть – это

конкретное классическое язычество…» (Иерей Алексий Шляпин: «Православие и

патриотизм» 26 марта,

Вообще-то, по большому счету, ничего нового. Примерно о том

же, что все земное – греховно, проповедуют различные производные от манихейских

ересей типа катар и альбигойцев, и к ним также можно и отнести и наших

доморощенных стригольников, времен средневековья. Или, например, см. опусы

конца XIX века Владимира Сергеевича Соловьева (последователя голландского

иудейского философа и каббалиста Бенедикта Спинозы, жившего в XVII веке), с его

призывами пожертвовать национальным, ради чистоты единого христианства, которые

нам, в конце концов, так дорого обошлись. Казалось бы, и пора набить шишки, но

все неймется. Поэтому вполне логично возникает вопрос, а что стоит за этой, так

сказать, философией, только ли природная наивность, нежелание видеть мир таким,

каков он есть, со всеми его недостатками и внутренними противоречиями? Или все

гораздо проще – скрытые враги, агенты влияния, и за этой наивностью скрывается

вековечное желание обмануть, запутать в трех наперстках, заставить искать

истину там, где ее не было изначально? И через спровоцированный раздрай чужими

руками уничтожить конкурента!

Расшатывание основ

Вырвавшийся на поверхность скандал – это не только и не столько скандал с бунтующим иереем! И в данном случае, по большому счету, не имеет большого значения, кто он, даже, что за этим стоит – «глупость или измена». Главное в другом – это прецедент открытого бунта, бунта на публику, бунта изнутри непосредственно против церковной иерархии. Сейчас начавшаяся многоплановая атака на нашего Патриарха, а точнее на нашу автокефальную поместную Православную церковь, самую крупную в мире, официально ведущую свою историю от крещения Руси в 988 года, а на самом деле – с крещения святой равноапостольной Православной Церкви великой княгини Ольги в Константинополе в 957 году. Эта атака непосредственно направлена на подрыв ее легитимности, духовного единства и, самое главное, попытка дестабилизировать, расшатать глубинные основы русской веры в праведность собственного пути.

На этот демарш можно было бы и не обратить внимания, если бы за ним не скрывались внешние силы, имеющие, по существу, неограниченные ресурсы по расшатыванию нашей внутренней стабильности. Судя по тому, как этот демарш был тут же растиражирован различными пабликами, примерно с одним и тем же контентом, то с уверенностью можно говорить о заранее спланированной акции, которую ждали и к которой готовились загодя. Иллюстрацией может служить информационный ресурс, представленный неким Павлом Грамматиком на различных веб-сайтах. Его «Уранополитика – Telegram» посвятила этому событию самое пристальное внимание с самыми негативными комментариями и сентенциями: «Скандал в РПЦ! Священник смело выступил против патриотического служения Патриарха Кирилла… Слова предстоятеля РПЦ ясно дают понять: в современной российской церкви любой уклон в сторону традиционного христианства без политического подтекста воспринимается как едва ли не измена. Миссия, спасение души, духовное служение – все это остается в тени, если оно не укладывается в идеологическую линию государства… Конечно, Шляпина не ждут судьбоносные решения собора или поддержка прихожан. Скорее всего, его либо заставят извиниться, либо отправят в безвестную деревенскую церковь, где патриотизм не обсуждают, а просто топят печку…», и т.д. и т.п.

Но это же безобразие позволяет выявить и истинных бенефициаров подобных конфликтов. Опять обращаемся к сайту «Уранополитика – Telegram», только уже от 3 февраля 2025 года:«А главный политтехнолог Трампа на прошлых выборах – Стив Бенон – вызвал вой в Турции, показав на публике свой рождественский подарок – футболку с надписью «Освободим Константинополь!»… А тут вдруг Америка избирает себе Царя, и он делает для них царские жесты. Изнутри рушит идеологию, против которой мы так долго боролись на поле боя. И это действительно делает Америку сильнее. Трамп и без «константинопольского помазания» будет восприниматься Фанаром как император, возле престола которого Константинопольский Патриарх станет по праву чувствовать себя Вселенским. А если его даже символически помажут на царство в Святой Софии, то Фанар, вооруженный «христианским императором» выйдет победителем на этом этапе духовной брани. Нам казалось, что мы кричим на весь мир о «традиционных ценностях», но стоило Трампу прийти к власти, и вся наша риторика стала похожа на детский лепет… Пришел Трамп и сразу показал всем, что Империя – наследница Константина и оплот Церкви – это, прежде всего, США. И крест – наш, и Иерусалим – наш и даже Константинополь – наш…». Что ж, предельно откровенно.

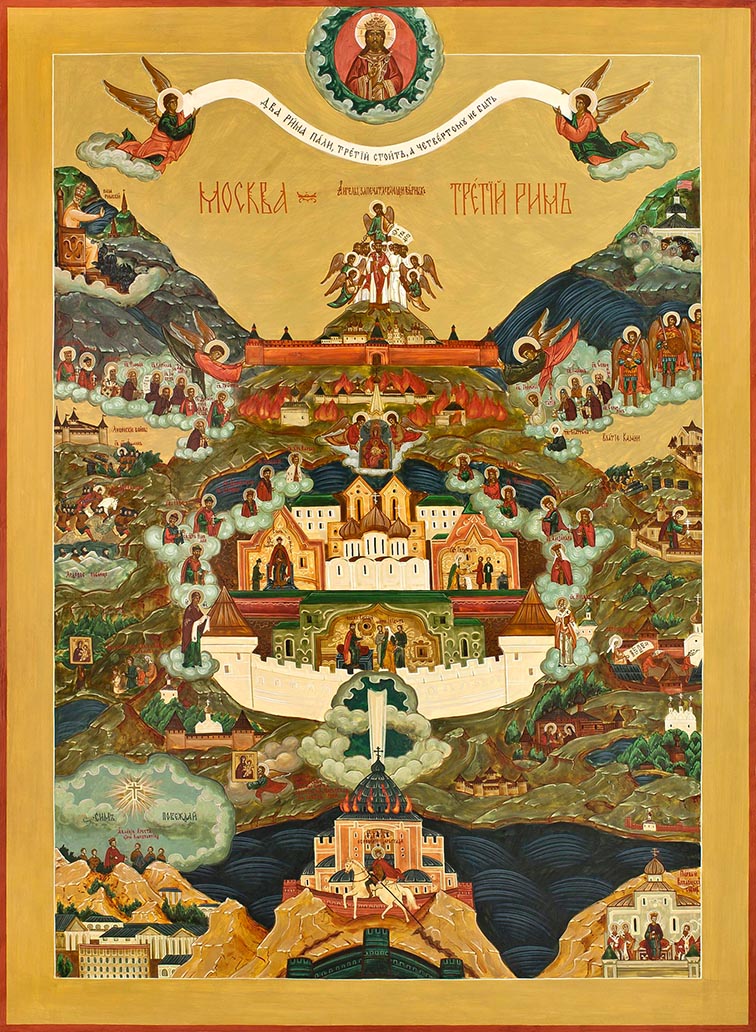

По версии Павла Грамматика, перед нами вновь классическая многовековая разборка концепций между: «Москва – Третий Рим, а Четвертому не бывать» и очередным претендентом на роль «Четвертого Рима» в лице Америки Трампа. (А о том, что Вашингтон изначально ассоциируется с Римом, ни у кого не вызывает сомнений, отсюда и Капитолий, Сенат, Тибр…) А Фанар, как и всегда в истории, пытается изо всех сил подыгрывать нашим геополитическим конкурентам на поле православной догматики. И в этом же ряду стоит его обвинение нас в «азиатской идентичности», цезарепапизме, экклесиологической ереси (ереси, ставившей под сомнение понимание Церкви и её роли в христианском мире) и т.п. И их самих нисколько не смущает то, что Патриарх Варфоломей неоднократно публично высказывался за объединение с римско-католической Церковью… Так что, для нашего разрушения, похоже, Фанар уже сейчас получает практически неограниченные активы, отобранные у обанкротившихся лево-либеральных проектов, при помощи которых еще недавно, с такой настойчивостью, пытались нас взорвать изнутри. Поэтому логично предположить, что и у подобных информационных ресурсов, вопросов с «харчеванием» уже нет, и этот накат будет, по мере развития конфликта, только возрастать.

«Москва – Третий Рим, а Четвёртому не быти»

Так что, нового и тут ничего нет. То, что Константинополь, видя угрозу в России, продолжает использовать против нее любые раскольнические силы и опираться на поддержку любых враждебных ей геополитических противников, вполне ожидаемо и закономерно. Сама теологическая, историософская и политическая концепция Третьего Рима, согласно которой Новым Римом теперь является не Константинополь, а Москва, и, соответственно, Россия, как земное воплощение «нерушимого» Римского царства, существовавшего со времени пришествия Христа, являющаяся преемницей Римской империи и Византии, изначально была для него категорически неприемлема. Так как в случае ее признания, Константинопольский Патриарх сразу перестает быть Вселенским, и становится «первым среди равных»в кругу глав Православных автокефальных Церквей, поэтому и объявляется им концепция Третьего Рима, как богословски несостоятельная, и заставляет Фанар искать любые способы и любых союзников для разрушения русского государства. Вот почему это противостояние началось не сегодня и не вчера. Только Россия старалась, насколько это было возможно, сгладить противоречия, в том числе, щедрыми финансовыми вливаниями, а в полемику по поводу Третьего Рима не вступать, чтобы лишний раз не обострять отношений и, вдобавок, на широкую публику сор из избы не выносить, в надежде на то, что вся эта междоусобица сама, как-нибудь, да рассосётся. Но не вышло.

Автокефалия для Русской церкви

Наши трения во взаимоотношениях с Константинопольским патриархатом возникают фактически с самого начала христианизации Руси. Русь сама добровольно решила принять христианство. Для Византии такое включение, учитывая размеры и могущество Руси, было крайне опасным. И уже при Ярославе Мудром начались претензии Руси на первенство в христианском мире. Так Ярослав пытался добиться автокефалии для Русской церкви, следствием чего стало рукоположение собором русских епископов митрополита Киевского и всея Руси, русского по происхождению – Илариона, прежде назначаемого Патриаршим Синодом в Константинопольской патриархии, что было «вежливым неповиновением» Руси по отношению к Византии. Назначение Илариона было далеко не случайным, он был известен, как единомышленник князя в борьбе за политическую и идеологическую независимость от Византии, что открыто было им сказано в «Слове о законе и благодати», на основе которого по прошествии веков выкристаллизуется учение о Третьем Риме. Логика рассуждения митрополита состояла в утверждении приоритетности нового перед старым в истории на том основании, что Новый завет приоритетен перед Ветхим заветом.

Но, как бы там ни было, несмотря на все неизбежные трения, до XV века мы считали себя зависимыми от Константинопольского (Вселенского) патриарха, а в византийском императоре видели верховного блюстителя общественной правды. Константинополь же, в глазах русских, был как бы вторым Римом. Падение же Константинополя в 1204 году было воспринято нами, как утрата центра православной цивилизации. Перед Русью встала альтернатива – либо переориентироваться на сохранившийся в единственном числе центр христианства, каковым оставался Рим, либо начать выстраивание нового центра на собственной русской идентичной платформе. После восстановления над Константинополем власти православной династии Палеологов Римский Папа Урбан IV призывал к организации крестового похода против воскресшей Византии. Для его предотвращения Михаил Палеолог был готов пойти на заключение унии с Папой, что и было сделано в 1274 году на Втором Лионском соборе, что во многом стало мировоззренческой катастрофой для русского религиозного самосознания.

Падение Константинополя

Началом русской религиозной независимости можно считать проведение архиерейского собора Русской Церкви во Владимире по инициативе митрополита Кирилла II в 1274 году, в условиях тяжелейшего кризиса. Стержнем политики митрополита, в условиях почти полной потери нашего суверенитета, было признание власти монголов ради передышки, и в этом он был солидарен с Александром Невским, победы которого были одержаны в период полного отсутствия у православных легитимного центра политической консолидации. Именно эта духовная незащищенность и легла в основу русской самодостаточности. Так же следует учесть, что сам Владимирский собор состоялся в год созыва Второго Лионского собора Римской Церкви и, в значительной мере, являлся ответной реакцией на произошедшее эсхатологическое предательство. Обаяние Византии как хранительницы заветов православия во многом исчезло. Но, все-таки, окончательно, надо признать, в глазах русских Византия духовно пала и потеряла право на главенство политическое только в 1439 году, когда была принята Ферраро-Флорентийская уния, а вовсе не после взятия турками Константинополя (1453 год.), что уже было воспринято нами как расплата за отступничество от своего первородства.

Поэтому с этого момента Московские великие князья начинают рассматривать себя как преемники римских и византийских императоров, согласно положения о «переносе империи» («translatioimperii»), исходя из Книги пророка Даниила и Откровений Иоанна Богослова (Апокалипсис). В самых общих чертах – духовное христианское «царство» не локализовано в пространстве и времени, оно переходит от одного своего воплощения к другому.

Русской автономности также в немалой мере способствовало и

освобождение от монгольского ига, объединение Руси, женитьба великого князя

Ивана III на Софии Палеолог, племяннице (и наследнице) последнего византийского

императора, успехи на Востоке (завоевание ханств Казанского и Астраханского),

принятие царского титула, византийского герба и учреждение патриаршества. В

этих условиях и родилась концепция, которая в вольном пересказе звучит примерно

так: «Два Рима пали по грехам своим, третий стоит, а четвертому не бывать» и

постулирует закономерность переноса политического и религиозного центра

православного мира в Россию. Окончательно эти основные положения были

сформулированы в послании монаха псковского Спасо-Елеазаровского монастыря

примерно в 1524 году, при великом князе Василии III. В дальнейшем

словосочетание «Третий Рим» появляется в «Повести о белом клобуке» (где,

правда, центр православия относится к Новгороду), «Казанской истории»

(беллетризованный рассказ о трехсотлетней истории русско-ордынских отношений со

времени нашествия на Русь хана Батые (1237) и образования Золотой Орды (нач.

40-х гг. XIII в.) до завоевания Иваном Грозным в

Крутой поворот

Но если династия Рюриковичей в основу своей государственной политики изначально, где это было допустимо, пыталась положить принцип самодостаточности, независимости и суверенитета, при этом, конечно, не забывая о своей преемственности с историческим первоисточником, то после пресечения династии и прихода к власти первых Романовых, ситуация в корне изменилась. Во-первых, сразу же забыли о своем родстве с византийскими императорами, что было для них вполне естественно. Во-вторых, постарались забыть о Москве, как Третьем Риме, и, самое главное, устремили свой взор через Польшу на Ватикан и Западную Европу, где стали искать моральные авторитеты. Конечно, такая трансформация произошла далеко не сразу, слишком велика была культурно-религиозная инерция, поэтому полностью переложить политический руль государственных устремлений удалось только после победы в гражданской войне, вылившейся в Раскол Русской православной церкви XVII века, начатой под предлогом унификации старых русских богослужебных книг с современными греческими. Но во время этой церковной войны и произошло окончательное закабаление Московии пришлым «малым народом» и потери реального влияния природной русской аристократией. Для чего в качестве ударной силы были использованы выпускники Киево-Могилянской коллегии, в основной своей массе скрытые униаты и агенты Ватикана, которым открыл дорогу в Москву еще папенька первого русского царя из дома Романовых, Патриарх Филарет, в миру Фёдор Никитич Романов (но это уже другая большая история). Что, в свою очередь, открыло дорогу административным реформам Петра Первого по европеизации России. А формулу: «Москва – Третий Рим» окончательно задвинули в темный угол, лишив Русскую Церковь независимости, упразднив патриаршество в 1721 году, заменив его Синодом – государственным органом церковного управления.

Безусловно, полностью о формуле «Москва – Третий Рим» из утилитарных потребностей не забывали, в основном из-за идеологического обоснования соперничества России с Речью Посполитой и Османской империей (вместе с ее вассалом Крымским ханством) за Малороссию и, в борьбе за Константинополь, Босфор и Дарданеллы. Но реально, на практике, Москву, как полноправного политического игрока за центр мирового православия, вычеркнули. Да и в самой Романовской России, за некоторым исключением, например, императора Александра III, к православию, на самом деле, несмотря на все официальные завывания, относились по остаточному принципу – «на тебе, боже, что нам не гоже». Таким образом, Фанар остался в одиночестве и без конкуренции на религиозно-идеологическом поприще. Но страх перед нами, что мы однажды вернемся и потребуем свою долю влияния, не покидал Фанар ни разу за все прошедшие столетия. Отсюда его к нам непреходящая, зачастую просто нерациональная ненависть, необъяснимая никакими другими причинами.

Фанар

Вернуться в православие Фанар был принужден, как это ни парадоксально, турками, ведшими борьбу с Римским папством и предпочитавшими иметь под своей властью независимую от Рима христианскую Церковь. Но очевидно, что период пребывания в унии не мог пройти для Константинопольского патриархата бесследно. При этом сам Фанар превратился в надежный инструмент турецкого контроля за оккупированными территориями. Так Вселенский Патриарх с согласия султана постепенно подчинил себе автокефальные Церкви Балканского полуострова. А Иерусалимская, Александрийская и Антиохийская Церкви, при формальной независимости, попали под полное подчинение Стамбулу. Для чего к управлению всеми этими территориями привлекались фанариоты. Причем, предметом самой постыдной торговли стали духовные должности. В Фанаре продавалось все: патриаршеский сан, владычный чин, епархии, монастыри, церкви... А из семейств фанариотов составили правящий класс, например, в вассальных османских дунайских территориях. Так что на Балканах термин фанариот стал синонимом коллаборанта.

Находясь под властью Османской империи, Константинопольский патриархат вынужден был быть аффилирован с государством, опирающимся на идеологию ислама, во главе которого стоял не православный царь, а мусульманский халиф. Двенадцать войн против России велись Османской империей в разные периоды истории. В этих войнах Константинопольский патриархат оставался всегда лоялен османским властям и выступал против «гяуров», как главный идеолог противодействия русским симпатиям среди православного населения турецкого государства. Был только один явный прецедент – конфликт Константинопольского Патриарха Григория V с османскими властями, закончившийся повешением Патриарха сразу после его торжественной пасхальной литургии 10 апреля 1821 года на воротах патриархии. Демонстративная казнь была совершена для устрашения греческих повстанцев, которые начали одерживать первые победы над османскими войсками на Пелопоннесе. Впоследствии он был канонизирован как мученик Элладской православной церковью, и из него был создан образ героя борьбы против турецкого ига.

Этнофелитизм

В преддверии очередной Русско-турецкой войны, разразившейся в 1877–1878 годах, Болгарская церковь самостийно в мае 1872 года провозгласила восстановление автокефалии, в чем ей Константинопольский патриархат ранее категорически отказывал. В сентябре 1872 года Поместный собор в Константинополе под председательством Патриарха Константинопольского Анфима VI осудил провозглашение болгарским духовенством автокефалии своей национальной Церкви, тогда всё ещё находившейся в пределах Османской империи. И на соборе Патриарх объявил о расколе между Константинопольским патриархатом и Болгарским экзархатом, огласив, так называемую, «греко-болгарская схизму». Также на соборе болгар обвинили в ереси филетисма. Термин «филетисм или этнофилетизм» обозначает идею о том, что местная автокефальная церковь должна основываться на этнофилетизме, т.е. на национальном или языковом критерии. Тогда на Поместном соборе 1872 года решение об осуждении этнофилетизма было подписано тремя Патриархами – Константинопольским, Александрийским и Антиохийским. Постановление Константинопольского собора гласит: «Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, то есть племенные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви, как противные евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших, на коих утверждена Святая Церковь и которые, украшая человеческое общество, ведут к Божественному благочестию. Приемлющих такое деление по племенам и дерзающих основывать на нём небывалые доселе племенные сборища, мы провозглашаем, согласно священным канонам, чуждыми Единой Кафолической и Апостольской Церкви и настоящими схизматиками».

Имяславие и исихасты

Вражда к русским со стороны Константинопольского патриархата проявилась и во время разгрома в 1913 году имяславия на Афоне. Учение имяславия опиралось на исихастские традиции и наследие Григория Паламы, и было глубоко православным. Оно получило распространение в начале XX века среди православных русских монахов на святой горе Афон. Главным богословским положением сторонников имяславия являлось учение «о незримом присутствии Бога в Божественных именах». В этом смысле сторонники имяславия употребляли фразу: «Имя Бога есть Сам Бог», «но Бог не есть имя», которая и стала наиболее известным кратким выражением имяславия. Греки инициировали осуждение имяславцев именно из-за русской инициативы, что бросало вызов Константинополю в качестве главного церковного авторитета. Пойдя на поводу у Фанара, учение имяславцев было осуждено как еретическое и Святейшим Синодом Русской Церкви, а смута, возникшая в русских монастырях на Афоне из-за споров вокруг этого учения, была подавлена с использованием вооружённых сил России.

Обострение противоречий

Забвение собственных интересов, попытка приобрести лояльность путем уступок, еще никогда никому пользы не приносила, недаром говорят, что первая брань – лучше последней. Отношения наши с Фанаром – лучшее тому подтверждение. Протурецкая позиция, которую занимал Константинопольский патриархат во время Первой мировой войны, была очевидна. Патриарх Герман V предписывал в каждой из находящихся в его ведении митрополий проведение молений за здравие турецкого султана и победу Османской империи в войне с Россией. Им лично собирались средства на пожертвования в пользу турецкой армии. Уже одни молебны за победу исламской, управляемой халифом, Турции над православной Россией – одного этого было бы достаточно для разрыва евхаристических отношений. Однако этого не произошло, и в Российской империи списывали антироссийские выступления Константинопольских Патриархов на их заложническое положение при султане.

По первоначальному плану послевоенного раздела Османской империи, закрепленному Севрским договором, Константинополь и Черноморские проливы должны были войти в зону международного управления. Таким образом, Фанар выводился из состава Турции, что принципиально меняло статус Константинопольского Патриарха и увеличивало его политическую весомость. Появилась надежда на придание Константинополю статуса мировой Церкви, превращение его в некое подобие Ватикана, только уже для всех христиан. Новая система мыслилась как церковный аналог Лиги Наций. Но в целом этим планам не дано было осуществиться. Согласно Лозаннскому договору, Константинополь вошел в состав Турции и, таким образом, надежды на создание Ватикана 2.0 оказались тщетны.

Фанар и «Православная Церковь СССР»

Казалось бы, гонения на Русскую Церковь в СССР должны были вызвать хотя бы формальное сочувствие и поддержку Константинопольского патриархата, но Фанар, с целью окончательного устранения конкурента, вмешался в церковную жизнь уже внутри СССР, поддержав Обновленческую Церковь, которая на тот момент именовала себя по одному из вариантов – «Православная Церковь СССР». Обсуждался даже план прибытия Константинопольского Патриарха в Москву, где бы он возглавил церковный суд над Патриархом Тихоном с последующим его низложением. Одновременно шло наступление Константинопольского патриархата на приходы Русской Церкви, оказавшиеся после распада империи, за пределами России. При нем, вопреки протестам Московской патриархии, под юрисдикцию Константинополя в 1923 году были переведены Эстонская и Финляндская православные Церкви, провозглашена автокефалия Польской православной Церкви, основу паствы которой составляло население Западной Украины и Западной Белоруссии, входивших тогда в состав Польши.

Фанар и Третий Рейх

Этими же мотивами по ослаблению Русской Церкви Фанар

руководствовался и во время Второй мировой войны, для отвода глаз демонстрируя

позицию равноудаленности от враждующих сторон, одновременно ведя переговоры с

Третьим Рейхом о передаче приходов на оккупированной советской территории из

юрисдикции РПЦ в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Русская

Православная Церковь рассматривалась немцами как сила, потенциально

консолидирующая русское население, и потому Константинопольский патриархат

казался им более предпочтительным. Но только с

Фанар и США

В дальнейшем Фанар использовался уже США в «холодной войне» против СССР, а затем – и против постсоветской России, как инструмент сдерживания ее влияния через подрыв основ православия. Его определяющими чертами являлись западническая политическая ориентация, экуменизм и претензии на особую главенствующую роль среди православных церквей. В погоне за эфемерным, призрачным влиянием Фанар открыто пошел по пути альянса с противниками православного мира, избрав себе новое воплощение Второго Рима – в Нью-Йорке. Утратив в конечном итоге статус сакрального центра православия, он вел латентную, а то и открытую борьбу против нового центра притяжения мирового православия, каковой стала Россия, в первую очередь, через угрозы «отозвать Томос» и «сотворить» «новую церковь» в России из различного рода групп, отколовшихся от РПЦЗ и РПЦ, типа, катакомбников и самосвятов. Таким образом, борьба Второго Рима против Третьего Рима, как ранее Первого Рима против Второго, определила в значительной степени содержание церковной истории, как минимум, шести последних столетий.

Сколько веревочке не виться…

Но всему на свете приходит конец. Похоже, завершилась наша многосотлетняя эпопея цацканья с Константинополем, сиречь с Стамбулом. Открытый конфликт с Фанаром, вырвавшийся наружу, заставляет пересмотреть всю нашу концепцию взаимоотношений с нашими, так называемыми, братьями по вере. Полумерами не обойтись. Беспристрастный, насколько это возможно, взгляд на наши проблемы однозначно указывает на наш главный недостаток, на то, что нам так не хватает в нашей истории. Так вот, в первую очередь, нам не хватает национального эгоизма и жёсткости в отстаивании своих интересов. Наша беззубость и мягкотелость рассматривается не как природная русская доброта, а как слабость, неуверенность, отсутствие волевого стержня и национальная глупость, воспользоваться которой не только не грех, а отвага, доблесть и предмет гордости паразитов всех мастей. Втереться в доверие, разжалобить и обмануть – для них лучший повод для глумления над этими безмозглыми русскими.

Раскол между Русской православной Церковью и Константинопольским патриархатом был официально озвучен 5 октября 2018 года. Священный синод Русской православной Церкви принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской православной Церковью в ответ на действия её Синода, который заявил о намерении создать единую автокефальную поместную Церковь на Украине, восстановил в церковном общении лидеров двух неканонических православных Церквей Украины (УПЦ КП и УАПЦ) и отменил действие соборной грамоты 1686 года. 19 октября 2018 года, на итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению Патриарх Кирилл заявил: «[Константинопольский Патриархат] вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников, которые были анафематствованы, а, значит, отождествив себя с раскольниками, сам стал раскольником».

Очень коротко об исторических коллизиях, предшествующих передаче Киевской митрополии в состав Московского патриархата.

Польша и Литва, захватив часть Киевской Руси в XIV–XV веках, на оккупированных землях стали насаждать и свою религиозную власть, для чего в 1458 году на Киевскую кафедру Папой Римским был поставлен митрополит-униат Григорий Болгарин. Но столь открытый «наезд» на Православие не понравился значительной части аборигенов, началось неприятие проводимой религиозной политики, саботаж, и митрополит был вынужден вернуться в Православие, только уже под юрисдикцию Константинопольского Патриарха. И Константинополь призывал все русские земли, признать Григория единственным законным митрополитом. Великий князь Иван III отказался признать Григория Болгарина, что привело к разрыву отношений между Москвой и Константинополем в 1467 году, но постепенно отношения стали восстанавливаться и в 1560 году Константинопольский Патриарх был вынужден признать Московского митрополита своим экзархом.

Сразу же после Переяславского договора 1654 года начался обратный процесс, в силу различных причин затянувшийся на несколько десятилетий. Тут и нежелание Польши по усилению своего конкурента, тут и меркантильные интриги Фанара, тут и грызня внутри малорусского православного клира…, и все это безобразие было еще помножено на гражданскую войну на самой Украине, завершившуюся так называемыми Руинами, примерно, к 1687 году, и то, потому, что во многом воевать было больше уже некому, одним словом – руины. Но уже в 1682 году, возглавивший при царевне Софье Посольский приказ князь Василий Голицын, поручил русскому послу в Османской империи Прокофию Возницыну конфиденциально разузнать, каковы перспективы перехода Киевской митрополии из Константинопольского патриархата под омофор Московского Первосвятителя. В Стамбуле предложенных правительством царевны Софьи соболей с готовностью приняли, но грамоты на переход в юрисдикцию Москвы так и не дали.

Однако в 1685 году началось избрание явочным порядком нового митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. В ходе выборов были выработаны условия перехода в Московскую юрисдикцию, которые касались прав и привилегий Киевской митрополии. Согласно этим условиям, митрополит должен был избираться на соборе в Киеве украинским духовенством и казачеством. Патриарху же надлежало только благословлять его и совершать его поставление. Кроме того, Патриарх не должен был вмешиваться во внутренние дела епархий Киевской митрополии, митрополичьего суда, книгоиздания и деятельности Киево-Могилянской коллегии. Также представители Киева выступали за сохранение за митрополитом Киевским титула экзарха Патриарха Константинопольского. Избранный митрополитом ранее бежавший из Польши епископ Луцкий и Острожский Гедеон Святополк, князь Четвертинский, 8 ноября 1685 году был торжественно поставлен на кафедру Киевскую, Галицкую и всея Руси Патриархом Московским и всея Руси Иоакимом (Савеловым) в Успенском соборе Московского Кремля. После официального поставления он, в присутствии правительницы царевны Софьи и гетмана Самойловича, принес присягу царям Ивану и Петру Алексеевичам, и Патриарху Иоакиму.

На подобный демарш в Константинопольской патриархии официально постарались закрыть глаза, так как открытый скандал был бы равносилен отказу от щедрых московских подачек. Поэтому началась скрытая торговля, и все уперлось в цену вопроса. Но с турецкими властями договориться оказалось намного дешевле: Турки в это время увязли в войне с целой антиосманской лигой, в которую вошли Священная Римская империя, Речь Посполитая и Венецианская республика. Османы крайне не желали, чтобы к этому союзу примкнула и Россия, что грозило им вторым фронтом в районе Азова и Крыма. Чтобы Москву не склонили к союзу против турок, Османская империя готова была пойти на уступки Русскому государству. В результате турки надавили, и Москва получила в июне 1686 года грамоту (Томос) о решении Патриарха Константинопольского Дионисия IV и Синода Константинопольского патриархата по передаче Киевской митрополии Московскому Патриарху на вечные времена и повелевающую признавать Гедеона Четвертинского законным Киевским митрополитом. В качестве подарка, для заглаживания конфликта, от Русского правительства было вручено 400 золотых червонцев для Патриархов и три сорока соболей персонально Дионисию.

Получение Томоса подводило черту в борьбе за Киев, имевший символическое значение для царской России, претендовавшей на все исторические земли Киевской Руси. Ранее, в апреле этого же года, Москве удалось заключить «Вечный мир» – мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой, который в основном подтверждал постановления Андрусовского перемирия 1667 года, завершившего войну 1654–1667 годов, но с учетом новых претензий России. По условиям Андрусовского перемирия Киев должен был отойти Польше, но Россия не спешила выполнять эту договоренность, а для новой войны Шляхта Речи Посполитой была не готова, поэтому в 1686 году поляки начали переговоры с русскими о заключении мира. После долгих торгов стороны решили, что сложившиеся границы должны остаться неизменными. Разногласия были лишь по цене отступных – так называемым «субсидиям». Формально эти деньги не были платой за передачу киевской провинции, но, по сути, подразумевались, как плата именно за Киев. Первоначальная сумма, запрошенная поляками за Киев, составляла 4 млн злотых (800 тысяч серебряных рублей), но опять же после долгих торгов, Речь Посполитая получила 146 тысяч рублей (730 тысяч злотых),в пересчёте на чистое серебро речь шла о 4,4 тоннах металла. В конечной редакции договора строки о компенсации выглядели так: «А понеже Великие Государи, Их Царское Величество, по братской своей дружбе и любви к Великому Государю нашему, к Его Королевскому Величеству, для вечнаго покою подлинное число денег, се есть, сто сорок шесть тысяч рублев Московских отчесть и Речи Посполитой отдать указали». (Трактат о вечном мире.) https://constitutions.ru/?p=18766&ysclid=m7n5ngq1vc99208854

Давняя неприязнь

Так что, когда 1 сентября 2018 года Патриарх Варфоломей заявил, что «Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева», то им были нарушены все многосотлетние формальные и неформальные договорённости между Москвой и Фанаром. А когда Константинопольский Патриарх, вместе с рядом западных государств, публично признал «геноцид украинского народа», то он по отношению к Русской Православной Церкви окончательно поставил себя вне закона и лишился какого-либо морального права на вмешательство во внутренние дела РПЦ и, следовательно, и России. Но, ради справедливости стоит повторить, что нынешний Патриарх Варфоломей не является первопроходцем-разрушителем гармонии Константинопольско-Московского патриаршего общения, просто он один из самых инициативных преемников застарелого конфликта между Фанаром и Русской Церковью. А о том, что это так, и Варфоломей был настроен на конфликт с Россией изначально, еще до всякого начала СВО, по сведениям афинской газеты «ToVima», от 8 июля 2004 года, свидетельствует его спич по поводуформулы – «Москва – Третий Рим»: «Глупая теория относительно «Третьего Рима» является высокомерной и нечестивой, она возвещает дух цезарепапизма и ватиканизма; того, что является абсолютно неприемлемым для Православной Церкви.» https://samoderjavie.ru/node/339

А о том, что это была его не эмоциональная оговорка, а глубоко укорененная неприязнь к России, его русофобская сущность, что Москва – его застарелая ненависть и непреходящей враг, говорят и постоянные его поливы, эскапады ненависти: «После взятия Константинополя османами в 1453 году начала пробиваться необоснованная идеология о том, что Москва может стать преемником Константинополя в качестве духовного лидера православного мира. По мнению ее сторонников, Москва станет «Третьим Римом» после «павшего Второго» – Константинополя. Однако никогда не было «Первого» и «Второго Рима» – следовательно, «Третий Рим» никогда существовать не может. Есть только Старший Рим и Новый Рим-Константинополь», – сказал Варфоломей на встрече с делегацией Всемирного Совета Церквей 13 марта 2024 года. https://dzen.ru/b/ZfKzgLST7z73Rgiq?ysclid=m7n4nqq3ac537116145

Углубление конфликта

О том, что наш конфликт с Фанаром только углубляется и расширяется, захватывая все новых и новых участников, постепенно превращаясь во многом из местечкового, локального, в глобальный конфликт, который еще неизвестно чем закончится, говорил и сам наш Патриарх, 19.07.2023 года на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В начале своей речи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во многом повторил свои установки, которые он огласил в 2018 году на итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению, но с существенными добавлениями по поводу принятых РПЦ судьбоносных решений и реакций на них наших оппонентов: «Все последующие усилия Фанара и его внешних кураторов ушли на то, чтобы получить поддержку других Поместных Православных Церквей. Спустя немалое время от Предстоятелей Элладской, Александрийской и Кипрской Церквей удалось добиться нужных Константинополю решений, принятых под жёстким давлением внешних по отношению к Церкви лиц, с использованием этнофилетической аргументации, с грубыми нарушениями установленных соборных процедур. Характерно, что в Александрийской Церкви соборного обсуждения украинского вопроса не было вовсе, а в двух других Церквах, о которых я сказал, опубликованные соборные или синодальные заявления носили размытый и двусмысленный характер». oren-eparh.ru›articles64.html

Так что, до стабилизации наших отношений еще очень далеко. Поэтому, чтобы понять, где мы сейчас находимся и чего нам от этого конфликта в дальнейшем стоит ждать, было бы крайне любопытно посмотреть на аналоги противоречий у других православных Церквей с Фанаром. И заодно уяснить хотя бы основные принципы их жизнеустройства. Оценить характер взаимоотношения клира и мирян. Разобраться, а как у них с этнофелитизмом, и не влияют ли национальные особенности на сам характер общения с Константинопольским Патриархам и главами других автокефальных Церквей?

Румынская Православная Церковь

Для примера можно рассмотреть нашу соседку – Румынию. В 1865 году без согласия Константинопольского Патриарха была провозглашена автокефалия Румынской Церкви. Патриарх Константинопольский Софроний выступил с резкими протестами против новоявленной автокефалии и призвал другие поместные Церкви осудить этот демарш. Особо было направлено специальное послание и к Святейшему Синоду Русской Православной Церкви с призывом оказать духовную помощь «к прекращению опасного положения дел, влекущего в бездну погибели оный (православный румынский) народ». Святейший Синод Русской Церкви поручил Филарету (Дроздову), митрополиту Московскому, изучить вопрос и представить на означенное послание свой отзыв. Московский иерарх, подвергнув его обстоятельному разбору, пришел к выводу, что желание румынского правительства сделать автокефальной свою Церковь законно и естественно.

Но дело продвинулось вперед лишь после русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда Румыния получила полную политическую независимость от султана. В ответ на новую просьбу Синода Румынской Церкви Константинопольский Патриарх Иоаким III вместе со своим Синодом составил акт, провозглашавший Румынскую Церковь автокефальной, но Фанар оставлял за собой право посылать ей святое Миро (благовонный маслянистый состав, использующийся в христианском таинстве миропомазания). Но румыны стремились к полной церковной независимости, в связи с чем, совершили сами освящение святого Мира в Бухарестском кафедральном соборе при стечении множества народа. В ответ Патриарх ИоакимIII не только не послал Акта о признании автокефалии Румынской Церкви, но и осудил этот поступок как разрывающий единение с «Великой Церковью». Только новый Патриарх Иоаким IV пошел румынам навстречу и выслал в Румынскую Церковь нужный ей документ. 13 мая 1885 года в Бухаресте Томос Синодикос был торжественно прочитан. Константинополь признал Единую, Святую, Кафолическую и Апостольскую Церковь Христова управляемой собственным Священным Синодом под председательством имеющегося в данное время преосвященнейшего и досточтимейшего митрополита Унгро-Влахийского и Экзарха всей Румынии.

Развал Российской империи привел к захвату Кишиневской епархии Русской Православной Церкви румынами. Церковь в Румынии спешно консолидировалась и к 1920-м годам приняла националистический нарратив, в котором подчеркивалась роль православия в сохранении румынской идентичности. Была осуществлена замена значительной части местного клира на румынский, из приходского богослужения был изъят церковнославянский язык, причем требование проводить богослужение только на румынском языке было распространено и на чисто русские приходы, было проведено воссоединение с румынскими униатами и пр. Для усиления националистических позиций решением Священного Синода от 4 февраля 1925 года Румынская Православная Церковь была провозглашена Патриархатом. Вначале этот акт рассматривался Константинопольской Патриархией как «умаление престижа Вселенского Патриарха в политических целях», но в дальнейшем между Фанаром и Бухарестом было достигнуто негласное соглашение о даровании патриаршества взамен принятия Румынской Церковью новоюлианского календаря. Законность акта от 4 февраля была подтверждена Томосом Константинопольского Патриарха от 30 июля 1925 года, дарующим Румынской Церкви статус Патриархата. А 1 ноября 1925 года состоялось торжественное возведение тогдашнего румынского Митрополита-Примаса Мирона в сан Блаженнейшего Патриарха всея Румынии, Наместника Кесарии Каппадокийской, Митрополита Унгро-Влахийского, Архиепископа Бухарестского.

Думитру Станилоэ

В конце девятнадцатого века румынское православное богословское образование находилось в зачаточном состоянии. Подготовка священников была очень слабой. Однако после Первой мировой войны ряд молодых богословов, таких как Никифор Крайнич, Иоан Савин или Думитру Станилоэ, уехали учиться за границу. После своего возвращения эти богословы приступили к формированию духовных академий на жестко националистических принципах. Особенно заметным из них стал Думитру Станилоэ.

Думитру Станилоэ (1903–1993) – протоиерей Румынской православной церкви, румынский богослов, педагог, профессор, переводчик, духовный писатель и журналист. Член-корреспондент Румынской академии (1990), действительный член Румынской академии (1991). Один из наиболее уважаемых христианских богословов второй половины XX века. Пользовался непревзойдённым авторитетом на родине и за рубежом и именовался «патриархом румынского богословия», оставил богатое творческое наследие.

Этнотеология

К сожалению, первоисточников по румынскому богословию у нас на русском языке в широком доступе почти нет, а румынским из русских мало кто владеет, поэтому литература у нас по этой проблеме крайне ограничена, так что нужно быть крайне благодарны тем, кто заполняет пробел по этому предмету. Одним из немногих, кто попытался исправить данный недостаток, стал Александр Александрович Солонченко, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии. Он при помощи историко-философского метода попытался исследовать один из основных, можно сказать, главных аспектов политической теологии (направление в политической мысли, посвящённое исследованию связи между богословскими концепциями и политикой), или в более конкретной форме – этнотеологии (направление в богословии, изучающее взаимосвязь между верой и национальными вопросами) протоиерея Думитру Станилоэ – его отношение к нации и национализму. Вот несколько выдержек из его работы.

«Нельзя не согласиться с тем, что он самый важный румынский православный богослов ХХ в. Его вклад в развитие румынского богословия невозможно переоценить: он автор нескольких десятков богословских книг, важнейшая из которых – «Православное догматическое богословие». Наверное, нет такой области богословия, которую Д. Станилоэ не пытался бы осмыслить. Одна из них – политическая теология <этнотеология>. Он не писал отдельные систематические труды по политической теологии, но в некоторых статьях затрагивал эту тематику. Важнейшее фундаментальное различие между ними в том, что досовременные концепции, т. е. протонационализмы опирались на религиозное обоснование (в частности, многие протонационализмы были построены на идее «избранности народа Богом»), тогда как национализмы современной эпохи (с Нового времени) являются либо полностью секулярными конструктами (так было первоначально, т. е. с кон. XVIII в.), либо добавляют к секулярной теории религиозное обоснование.

Термин «нация» в современном смысле его употребления был введён в политический дискурс в XVIII в. Жан-Жаком Руссо. «Национальность», национальная идентичность, принадлежность к определённому народу, племени, этносу, не тождественна «нации». Нация не сводится к национальности. Национальность – это естественное качество человека, унаследованное от родителей. Нация – это политическое сообщество, наделённое коллективной идентичностью, а принадлежность к нации – это факт политического самоопределения. Нация отличается от других социальных идентичностей и социальных ролей тем, что «относится к коллективной идентичности в контексте государственного устройства, политической системы и принятия политических решений». Также есть единство во мнении, что современный национализм не сводится ни к концепции национальной идентичности, ни к патриотизму, но является разновидностью политической идеологии, которая часто совмещается с другими видами идеологии (консерватизм, либерализм, социализм, фашизм). Национализм есть идеология, выстраиваемая нацией как политическим субъектом, и в то же время создающая нацию как единое политическое сообщество, наделённое коллективной идентичностью. Национализм может принимать различные формы и проявления: от национальной идентичности, социальной солидарности и коллективной идентичности, построенной на национальной идентичности, национализм отличается политической направленностью и способом осмысления этой идентичности и построенного на ней единства.

Важнейшей сущностной чертой национализма является осмысление нации как чего-то большего, чем просто факт принадлежности к определённому государству или этносу, приписывание нации «своей особой «сущности», внутренне единой и отличной от всех остальных», наличие «единой воли». Вторая важная черта национализма вытекает из первой: принадлежность к нации осмысляется как особая связь со всеми другими её членами. Эта связь налагает на членов нации определённые обязанности, которые не распространяются на не принадлежащих к этой нации людей, т. е. национализм строится всегда на отделении и противопоставлении своих и чужих, «мы» и «они». Национализм одновременно связывает и объединяет «своих», граждан одной нации и порождает границы, исключающие «чужих», неграждан (связь/ограничение). Поэтому национализм, функция которого объединять граждан нации, всегда предполагает наличие врага. Третья характерная для национализма черта: поскольку каждая нация имеет свою собственную сущность, характер, она не может процветать, если ей не предоставлена политическая свобода или автономия. Нация должна развиваться по-своему, её нельзя подчинять законам, разработанным для других народов.

Нация и национализм в политической теологии Д. Станилоэ

Прот. Думитру Станилоэ свои размышления о нации и христианстве начинает со слов: «христианство одновременно наднационально и национально». Христианство обращено к человеку, а не к нации, потому что у нации нет своего самостоятельного, ипостасного сознания. Используя идеи софиологии прот. С. Булгакова, он разрабатывает онтологию нации. Д. Станилоэ говорит, что Бог создал только первичные «семена вещей», но в этих семенах потенциально заключаются все их последующие формы. Это развитие осуществляется посредством сотрудничества Бога с миром. Национальность человека есть одна из составляющих этой формы. Она не является некой случайностью, добавленной к «чистому» человеку, она есть та форма, которая определена для человека Богом от вечности. «Чистый человек», не имеющий национальности, – это абстракция. «Национальные детерминанты не могут быть извлечены из человека или нации», освобождение человека от национальных детерминант «означало бы уничтожение самого человека». То есть национальность каждого человека есть одна из составляющих его «вечной модели», она предопределена Богом.

Д. Станилоэ отождествляет «национальность» и «нацию» и заявляет, что в основе каждой нации «лежит вечная Божественная модель, которую эта нация должна реализовать в себе как можно полнее». Таким образом, он считает, что нации от вечности предопределены Богом, по своему содержанию они вечны, Бог есть строитель нации, а каждая нация служит Ему. Бог желал и даже планировал образование национальных государств. Д. Станилоэ иногда пишет, что нация не имеет самостоятельного, ипостасного существования, в то же время нередко описывает её как единый орган в теле человечества и даже как «единый организм». Нация для Д. Станилоэ – это «онтологическая категория». Национализм для Д. Станилоэ есть естественное следствие существования нации. Национализм – это «осознание принадлежности к определённой этнической группе, любовь к этой группе, и активизация этой любви на службу её благу». Национализм – это национальная душа, пронизанная сознанием своих прав и своей миссии на Земле. Идеи национализма составляют «дух духа народа». Их невозможно удалить из жизни народа без наступления духовного хаоса.

Национализм есть естественное инстинктивное явление человеческой жизни. Как воля к жизни и принятие мер по обеспечению и защите есть необходимый инстинкт каждого здорового человека, так национализм есть необходимая воля к жизни нации и активация этой воли. Для Д. Станилоэ национализм неизбежен, как неизбежна еда, как активация воли к жизни человека, или брак, как активизация воли к жизни рода. Национализм абсолютно необходим для поддержания жизни нации. Как брак и семейная любовь, так и национализм, и гражданский долг представляют собой устроения, которые стоят выше нашей индивидуальной воли, поэтому мы должны им подчиняться. Для Д. Станилоэ в учениях о бытии Бога, существовании семьи и бытии государства есть сходства. Все эти три онтологии строятся на одном основании, на одной норме отношений, а именно – на внутритроичных отношениях. При этом «христианский национальный солидаризм, увенчанный монархией» – это самая справедливая социальная доктрина. Если национализм есть естественное свойство человека и нации, то, как и другие естественные свойства после грехопадения, он может принимать греховные формы. Есть два вида национализма: благой и греховный. Тяжким грехом национализм становится, когда он подпитывается ненавистью и жаждой гегемонии над другими народами. Такой национализм направлен против других наций, он приводит к конфликтам, даже к войнам с другими нациями. Когда же национализм пронизан христианским духом и верой, сопровождается доброй мыслью и с чистым сердцем, то он становится благим и помогает нашему спасению. При таком национализме народ готов пожертвовать своей жизнью ради веры и вечной жизни. И если он вступает в войну ради «законной защиты своей нации от наций-узурпаторов», то это грехом не является.

Благим национализмом Д. Станилоэ считал румынизм, ярым идеологом которого он был. Он выступал за национализм, основанный на православии и на симфонии румынского государства и Румынской Православной Церкви. Чтобы это призвание румынской нации осуществилось, ей нужно сохранить самобытность румынского народа, которая связана с Православием. В этой симфонии политическая власть была призвана обеспечить националистическую и христианскую дисциплину.

Д. Станилоэ признаёт существование в мире и других народов с православным вероисповеданием, например, русских. Он даже видит связь между духовной жизнью румына и русского. Но русский народ подпал под идеологию коммунизма, что, по мнению Д. Станилоэ, произошло неспроста, а из-за склонности русского народа по своей природе к «иррациональному фанатичному злу». (Солонченко А. А. «Осудить (,) нельзя (,) канонизировать. Национализм в политической теологии прот. Д. Станилоэ» // Богословский вестник. 2024. № 4 (55).С. 36–60.)

Создание румынской нации

При этом стоит учесть, что замечание Станилоэ про русскую природную иррациональную жестокость, это не фигура речи и не некий абстрактный посыл, а этическая фундаментальная установка к своему восточному соседу. Румыния – нам не друг и не союзник. Сам проект Румыния изначально задумывался и осуществлялся только с одной целью – изолировать и не пустить Россию за Прут любой ценой, а еще лучше – за Днестр. Но все эти перипетии румынской религиозной и политической жизни будут непонятны без общего понимания контекста тех геостратегических разборок между главными игроками Европы, интересы которых напрямую особенно ожесточенно столкнулись на Балканах в XIX веке. По замыслу врагов России, создаваемое румынское государство должно было географически разделить православных восточных и южных славян на территории к северу от нижнего Дуная, а местное население встроить путём социальной инженерии в неороманскую латинскую идентичность, тем самым создав этническую преграду на пути русской экспансии.

Поэтому уже с начала XIX века между сторонниками румынской культуры и теми, кто поддерживал греческую, началась бескомпромиссная борьба, вдобавок не стоит забывать, что исторически помещики-румыны, составлявшие основу местной православной румынской интеллигенции, в целом с симпатией и интересом относилось к России. Такова была изначальная расстановка сил, перед началом грандиозного социального эксперимента по формированию новой нации. Решающую роль в подготовке и распространении идеологической основы будущей Румынии сыграли ведущие представители Трансильванской (Ардяльской или Эрдельской) школы, которые, имея тесные контакты с Римом и Веной, обосновали и активно продвигали латинскую концепцию происхождения так называемых «румын» и так называемого «румынского» языка, а все другие его компоненты, например, славянские, считали наносными и подлежащими ликвидации.

В полной мере борьба со славянским культурным наследием развернулась уже после объединения Дунайских княжеств и образования Румынии в 1858–1861 годах. По сути дела, речь шла о жёстком и целенаправленном переформатировании культурного кода местного православного населения с целью привития ему новой и совершенно искусственной неороманской идентичности. Данный процесс наиболее ярко проявился в области культурно-языковой и церковной политики, проводившейся румынскими властями. В основу официального языка были положены местные романские диалекты. Переход на латинскую графику, созданную по французскому и итальянскому образцам, был призван заменить использование традиционного средневекового кириллического алфавита, доминировавшего в Валахии и в Молдавии примерно последнюю тысячу лет.

Закулисные интриги Запада особой тайной за семью печатями для России не были с первых их шагов. Но для эффективного противодействия Западной экспансии необходимо было дружеские к нам православные народы, среди которых было много славян, подвергнуть централизованной русификации. И затем, уже как периферийных русских, вписать в свою сферу влияния. Однако для такого переформатирования столь разрозненных, разношерстных, говорящих на разных языках и, вдобавок, не имеющих единого центра притяжения народов, крайне желательно было бы еще задолго до освобождения их от турок, подвергнуть интеграции через русский центр силы, заинтересовать их ассимиляцией и вовлечь в русский плавильный котел. Тем не менее, для такого замысла, как минимум, требуется иметь притягательное ядро русской национальной цивилизации, а русского национализма, как раз, в Петербурге боялись больше, чем черт ладана. В результате, противопоставить Западному проекту на деле оказалось нечего, а демагогия – типа «за все хорошее, против всего плохого», в деле национального строительства, при таком накале страстей – заранее обречена на проигрыш. Так что, концепт неороманской идентичности оказался вне конкуренции.

И как следствие, когда Россия ввязалась в войну с Оттоманской империей в 1877 году и занялась освобождением народов от турецкого владычества, то она по басне Жана Лафонтена, оказалась во многом в роли глупого Кота и, обжигая лапы «принялась таскать каштаны из огня» для хитрой Обезьяны. Пролив море своей и чужой крови, понеся страшные материальные потери, Россия на своих границах вполне логично получила глубоко оскорбленного врага. Врага – наподобие отвергнутой женщины, которую поманили, но не предложили выйти замуж: «Давай останемся друзьями». Так не бывает. Врага, который, чтобы не говорить правду, в первую очередь, самому себе, начинает сочинять всякие небылицы и постепенно сам начинает в них верить.

3 марта 1878 года в Сан-Стефано был заключен договор о мирном соглашении между Россией и Османской империей, однако его не признали Великие державы, отчего была созвана Берлинская конференция. По Берлинскому трактату Румыния получила полную независимость от турецко-османского владычества, длившегося с XVI века, а также Северную Добруджу, порт Констанца и Змеиный остров. Таким образом, Румыния впервые в истории получила выход к Черному морю и, заодно, обрела свободу рук, при котором вся суть нового государства концентрировалась вокруг его латинского характера, и дало возможность проявиться элементам расизма, касающегося, в первую очередь, славянского населения. Что побудило румын уже в 1883 году заключить тайный договор против России с Австрией. Король, премьер-министр Иоан Братяну, министр иностранных дел Д.А. Стурдза и румынский посол в Вене П.П. Карп поддержали ориентацию Румынии на Центральные державы. И лишь только из-за хитросплетений внешней политики, альянс Англии, Франции и России, заставил Румынию воевать на стороне России в Первую мировую, а не против нее, как надеялась большая часть румынской правящей верхушки. Однако их неприязнь к русским все-таки была реализована в конце войны, когда воспользовавшись исчезновением Российской империи, Румыния тут же аннексировала Бессарабию.

В

Прошло примерно два века с начала реализации столь дерзкого конструирования единой новой нации из этнически лоскутного одеяла. Поэтому вполне возможно подвести итог этого опыта. К сегодняшнему дню, примерно из двадцати миллионов населения Румынии, почти 90% – считают себя этническими румынами, 90% – государственный язык считают родным и являются прихожанами Румынской православной церкви. Еще раз следует повторить, что этот эксперимент проходил буквально под носом могучей России, в регионе, где большая часть местного населения изначально с нескрываемой теплотой и надеждой смотрело на русскую геополитическую экспансию и всячески ей способствовало.

Святой Православной Церкви

Но локально определенная цель с ярко выраженным центром силы и концепцией собственного единства в море хаоса всевозможных противоречий позволила воплотить в жизнь, даже изначально столь призрачный проект придуманного государства. И в этом блестящем результате, немалая заслуга четких идеологических установок Д. Станилоэ, его безошибочное творческое переосмысление румынской государственной политики и его политическое чутье. А начинать ему пришлось буквально с чистого листа, хотя, может быть, для него так оно было и к лучшему. В Румынии не было значимых скептиков выбранного пути построения унитарного государства, типа нашего Петра Вяземского, с его кощунственным, например, стихотворением «Русский бог», 1828 год:

«…Вот он, вот он русский бог./Бог голодных, бог холодных,/Нищих вдоль и поперек,/Бог имений недоходных,/Вот он, вот он, русский бог./Бог грудей и… отвислых,/Бог лаптей и пухлых ног,/Горьких лиц и сливок кислых,/Вот он, вот он, русский бог…» (Князь Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878) – русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист и государственный деятель. Сооснователь и первый председатель Русского исторического общества, действительный член Академии Петербургской академии наук, камергер, тайный советник и сенатор, гофмейстер, обер-шенк (старший виночерпий) Двора Его Императорского Величества. Близкий друг и постоянный корреспондент А.С. Пушкина).

В современной Румынии Д. Станилоэ, безусловно, герой и образец для подражания огромного количества его соотечественников. Хотя, есть и те, кто на дух не переносит, как его самого, так и его проповеди этнофелитизма и государственного национализма (этнотеологии). Но этих противников, как правило, тяжело причислить к этническим румынам. Так что, нет ничего удивительного в том, что 4 февраля 2025 года Патриарх Румынский Даниил совместно с членами Священного Синода и сотнями верующих, во время торжественного богослужения по случаю 100-летия создания Румынского патриархата, торжественно утвердил канонизацию Станилоэ вместе с 15 другими румынскими православными святыми.

Нравственный выбор

Во времена глобальной неопределенности, которые, к сожалению, не так уж и редко посещают наш бренный мир, не имея возможности воздействовать на ход разразившегося кризиса, перед каждым человеком, а шире – перед каждым сообществом, государством, встает выбор – бездумно отдаться на волю волн мировой катастрофы, или хотя бы на локальном, местечковом уровне, в границах своей компетенции, попытаться навести порядок, создать, насколько это допустимо, свою «Палестину» безопасности, свой ковчег, и, по возможности, за созданным барьером переждать бушующие страсти, минимизировать свои потери. Этот выстраиваемый барьер не только и не столько состоит из танков и пушек по периметру границ изолируемого государства, хотя и они безусловно важны, сколько проходит по душам граждан, их моральному выбору и системе ценностей критического большинства, способного повлиять на принятие того или иного решения. Так что, нравится это кому или нет, не имеет значения, во времена кризиса – на первый план выходит господствующая эсхатология общества, от которой, в конечном счете, и зависит принимаемый судьбоносный выбор.

Когда нам пытаются доказать, что политика изоляционизма – это путь раскольников Армянской поместной церкви, разновидность клерикального национализма, фанатизма и экстремизма, что это путь в никуда и т.п., стоит для начала возразить, что Апостольская Армяно-григоріанская церковь, одна из древнейших христианских церквей. Что Армения – первая в мире страна, принявшая христианство в качестве государственной религии в 301 году. Так что, еще стоит поспорить – а кто с кем в расколе? Но не это главное, главное в том, что, даже находясь в рамках Православной Церкви, формально не нарушая ее канонов, перед нами открывается широчайшее поле выбора, от «Уранополитизма» до «Этнотеологии», идеологии которых прямо противоречат друг другу.

И если политика уранополитизма явно или неявно поддерживается лживым Фанаром, который за свою историю многократно умудрялся переобуваться на ходу, и сегодня еще неизвестно у кого является на побегушках – то ли у Вашингтона, то ли у Лондона, то ли еще у кого, не столь важно, то за практикой этнотеологии стоит с нуля построенное государство. Да, у этого государства есть очень серьезные трудности, и эти трудности связаны во многом с тем, что Румынии пришлось, в силу различных причин, свернуть с троп, проложенной святым православной Церкви Думитру Станилоэ, и если им удастся вернуться на прежний курс, то в сегодняшней сатанинской Европе Румыния займет одно из лидирующих положений и станет светочем возрождаемого христианства.

«Москва – Третий Рим»

Наши же трудности, которых ничуть не меньше, чем у Румынии, которые поставили под сомнение еще более столетия тому назад само наличие России, сегодня не только никуда не исчезли, но эволюционировали, перевоплотились, разрослись и вновь грозят самому нашему существованию. Однако, опираясь на историческую ретроспективу, можно увидеть, что многие проблемы, сегодня сотрясающие нашу государственность и подвергающие скептицизму сам факт существования русских как этноса, нами были приобретены во многом в процессе переформатирования Московского царства в Российскую империю. Тогда правящая верхушка, находившаяся под влиянием выходцев из Малороссии, при новом для них имперском государственном строительстве, многие элементы внутреннего жизнеустройства позаимствовала у нашего религиозного первоисточника – у Второго Рима. Заимствовала не только хорошее, но и плохое, особенно в плане русского национального строительства. В результате – «русский плавильный котел» был остановлен. Ни один народ, попавший под руку Российской империи, не был русифицирован. И тут мы повторили главную ошибку Константинополя – ему не удалось, или он не захотел, почти за тысячу лет своего во многом непререкаемого авторитета, создать ядро единой византийской нации, так и грызлись до самого краха греки со славянами, а тут еще армяне, евреи, арабы, египтяне…, все со своими клановыми интересами, государствами в государстве. Какое уж тут внутригосударственное национальное единство? И догрызлись!

Для России же сегодня – возвращение к учению о Третьем Риме – это, в первую очередь, возвращение к мировоззрению Московии. И это возвращение позволяет осознать на новом уровне, с учетом допущенных просчетов, ключевые моменты русской историософии, понять основы русской цивилизационной идентичности, дать ответы на глобальные проблемы современности и оценить наши стратегические ошибки, исходя из своего опыта и опыта других стран. Принятая же за основу формула – «Москва – Третий Рим», вручит нам фундаментальное оружие, которое на эсхатологическом уровне даст возможность стать самодостаточными и позволит противостоять любому доктринальному противнику, в начавшемся мировом безумии, развязанном партией хаоса. А победа или поражение на поле боя – уже только следствие победы или поражения в идеологических баталиях. Так как, «Вначале было Слово»!