Лютуют вражьи легионы,

Армагеддона близок час,

И меч молитвенный Матроны

В Святом бою спасает нас.

Блаженной Старицы заветы

В сердцах своих мы свято чтим

Матрона – знаменье Победы

Ведь русский Бог непобедим!А.Н. Пиманов

Немного теории

В теоретической механике, в разделе «Статика», одним из основных положений служит теорема о трех силах, формулирующая необходимое условие равновесия абсолютно твёрдого тела под действием трёх непараллельных сил: «Если абсолютно твердое тело находится в равновесии под действием плоской системы трех непараллельных сил, то линии их действия пересекаются в одной точке». Число сил может быть неизмеримо больше, но для равновесного объекта они, так или иначе, складываются в треугольник сил, обеспечивающий состояние покоя тела по отношению к другим телам. Оказывается, аналогичный закон применим и в социологии, и одним из первых, кто на это обратил внимание и предложил теорию этого явления еще в начале тридцатых годов прошлого века в своих «Тюремных тетрадях», был Антонио Грамши. Он назвал точку социального равновесия – «точкой гегемонии».

В теории гегемонии Грамши именно связка трех сил – политических, социальных и культурных – приводят к равновесию, т.е. стабильности. Согласно Грамши, стабильность общества держится не только на насилии, но и на согласии. Стабильность – не только принуждение, но и убеждение. Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия, Грамши и называет точкой гегемонии. Гегемония – не застывшее, однажды достигнутое состояние, а тонкий и динамичный, непрерывный процесс. Более того, гегемония предполагает не просто согласие, но благожелательное (активное) согласие, при котором граждане желают того, что требуется государству. Грамши дает такое определение: «Государство – это вся совокупность практической и теоретической деятельности, посредством которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь при этом активного согласия руководимых».

Поэтому, по Грамши, вопрос стабильности политического порядка и, напротив, условия его слома (революции) сводятся к вопросу о том, как достигается или подрывается гегемония. Он поясняет, что и установление, и подрыв гегемонии – «молекулярный» процесс, протекающий, как невидимое, малыми порциями, изменение мнений и настроений в сознании каждого человека. Гегемония опирается на «культурное ядро» общества, которое включает в себя совокупность представлений о добре и зле, прекрасном и отвратительном, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта многих веков. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на сохранение существующего порядка. Подрыв этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной воли – условие потери социального равновесия.

Создание этого условия – «молекулярная» агрессия в культурное ядро. Это –не одномоментное изречение некой истины, которая совершила бы переворот в сознании, какое-то озарение. Это «огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, объединенных общей целью, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной степени однородности, той степени, которая необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени и географическом пространстве».

А на что в культурном ядре надо, прежде всего, воздействовать для установления (или подрыва) гегемонии? Вовсе не на теории противника, говорит Грамши. Надо воздействовать на обыденное сознание, повседневные, «маленькие» мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздействия – неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. «Массы как таковые, – пишет Грамши, – не могут усваивать философию иначе, как веру». Кто же главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии? Ответ Грамши однозначен: интеллигенция. Главная общественная функция интеллигенции – не профессиональная (инженер, ученый, священник и т.д.). Именно создание и распространение идеологий, установление или подрыв гегемонии того или иного класса – главный смысл существования интеллигенции. В общем виде гегемония – это процесс, по которому некоторые способы восприятия мира становятся до того самоочевидными и естественными для членов общества, что существование любой другой альтернативы или даже необходимость её организации становится невозможным или бессмысленным. Согласно теории гегемонии, выдвинутой Грамши, идеологическая система является «краеугольным камнем», на который опирается социальное равновесие или его слом.

Идеология

«Единственной существовавшей идеей, владевшей, пожалуй, всеми и объединявшей нас против Советской власти, являлась одна маленькая, не чистая уже, и уже, во всяком случае, не святая идейка – это жалкая идейка мести, ненависти к большевикам. Но такая отрицательная идейка не могла создавать прочного и национального братского или государственного объединения, ибо сама по себе носила в себе, как отрицательная, элементы разрушения, раздора, зависти, что и проявилось в течение всего пятилетнего периода Белого движения. Так было на всех фронтах» (ruskline.ru, Из политического завещания генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса неизвестному адресату от 6 мая 1924 года).

На редкость, казалось бы, простая мысль, только, к сожалению, она стала приходить к значимым людям уже после сокрушительного поражения в гражданской войне, да и то, судя по характеру дискуссионных разборок, проходивших в дешёвых парижских кафешках, далеко не ко всем. Поэтому невольно возникает вопрос – а почему? Почему в упор отказывались и до сих пор отказываются видеть очевидное? Что скрывается за этой куриной слепотой? Чего не хотят обнародовать? Чего так боятся и до сих пор не хотят признать?

Ведь официально не проговоренная идеология вовсе не означает ее отсутствия, и тут Дитерихс не прав – эта неявно господствующая идеология была, и именно она стоила «Белому движению», несмотря на весь его жертвенный героизм, подлинного единства, а, следовательно, и победы в братоубийственной войне. Эта идея вызревала внутри нашего общества не одно столетие, а начиная уже с начала XVIII, а особо с XIX века, она структурировалась и проникла во все поры нашей верхушки общества, стала негласной господствующей мыслью нашего правящего класса, а от него стала самоочевидным и естественным идеологическим мейнстримом, за редким исключением, всей пишущей братии страны. Противники этого мейнстрима влачили жалкое, нищенское существование, они были практически нерукопожатными, одна судьба Михаила Осиповича Меньшикова чего стоит. И, следовательно, 1917-й был заранее предопределен, и сейчас можно только гадать, почему эта катастрофа не случилась гораздо раньше. Какие скрытые силы позволяли сохранять видимость внутреннего единства? Кто тот Хранитель России, кто столько лет удерживал ее от распада?

Сейчас уже ясно, что главный идеологический мейнстрим, который, как это ни покажется странным на первый взгляд, по-настоящему объединял, сплачивал и направлял русскую, так называемую, прогрессивную общественность – это русофобия. А если еще шире – то ненависть к России как таковой и ее основе – Православию. России не должно было бы быть в принципе, само ее существование разрушало все планы на однозначное мировое доминирование Запада, ограничивало его алчность и тотальную агрессию. И главная удача Запада, главная его победа заключается в том, что этот суицидальный нарратив, публично не проговаривая, через своих агентов влияния, ему удалось сделать основной скрепой Российской империи. Остальное все – «бантики», наведение «тени на плетень», пустая демагогия. Отсюда все эти разговоры про «кошерное мясо», «непротивление злу насилием», плач о судьбе окраинных народов, стонущих под невыносимым игом «русской держиморды» … Расчленение России, физическое уничтожение русских, а если напрямую не удается, хотя бы, через украинизацию, киргинизацию и мало ли через еще какую «акцию», лишь бы размыть русский этнос, ослабить его, унизить, лишить лидерского порыва, а в конечном счете – убрать с исторической арены, чтобы не путался под ногами, не мешал жить уважаемым народам…

Ведь все это придумал не Ленин с Троцким, не Сталин с Кагановичем… Все это начало разрабатываться и исподволь внедряться в нашу жизнь еще задолго до рождения перечисленных «героев». Вдобавок эта тайно господствующая (но в то же время всем очевидная) идеология позволяла, практически не встречая сопротивления, всевозможным «малым народам» безбедно паразитировать на шее большого государствообразующего русского народа. И когда русские, от сохи, взбрыкнули и не захотели дальше содержать паразитов за свой счет, то все имперское, так называемое благолепие и посыпалось, «слиняло за три дня». Другой вопрос, как этот бунт был реализован на практике, кто за ним стоял и использовал в своих интересах? Сейчас очевидно, что по-другому и быть не могло, не было русского идеологически и, следовательно, организационно самодостаточного национального ядра, так что, все закономерно. Ну а «Белое движение» было страшно далеко не только от разрешения этой несправедливости, но даже от реальной постановки русского вопроса. Вот эту очевидную всем истину и не захотели увидеть и признать идеологи и вожди «Белого движения», потому-то у них не было подлинного единства, и затем в эмиграции – одна грызня. А война только против, одна ненависть без любви и созидания, светить только отраженным светом, да еще лгать – результат вполне заслужен!

Для иллюстрации (пример отношения к русскому языку в России).

Осип-Юлиан Иванович (Иосиф Юлиан) Сенковский, (псевдоним – Барон Брамбеус)(1800 – 1858), выходец из старинного шляхетского рода, востоковед, полиглот, писатель, критик. Редактор первого русского массового «толстого журнала» «Библиотека для чтения». Статский советник, заслуженный профессор (1847), член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1828). С 1821 года служил переводчиком в Иностранной коллегии в Санкт-Петербурге. В 1828–1833 годах исполнял обязанности цензора. Член Петербургского Вольного Общества Любителей Словесности (1821); действительный член Общества Любителей Наук в Варшаве (1823);Почётный доктор философии Краковского университета (1826); член Азиатского Общества в Лондоне (1827);член Общества Северных Антиквариев в Копенгагене:

«… Мы часто сожалеем, читая труды почтенного отца Иакинфа, – писал Сенковский – что он не издает труды сочинений по-французски или по-английски. Русский язык остается и долго еще останется вне круга ученых европейских прений о предметах восточных, а сама запутанность, в которую повергнуты эти предметы гипотезами известных ориенталистов, еще увеличивается от появления нового диспутанта, изъясняющегося на языке, не получившего права в ориенталистике…. все потеряно для науки, потому что писано на языке, который еще не имеет прав на известность в ученом свете».

Никита Яковлевич Бичурин – Отец Иакинф (1777–1853) выходец из чувашско-русской семьи сельского дьяка, архимандрит Русской православной церкви (в 1802–1823 годах); востоковед и путешественник, знаток китайского языка и его диалектов, один из основоположников русской синологии. Превосходно знал латынь и греческий, а также французский и немецкий. В 1808–1821 годах находился в Пекине, возглавляя Девятую духовную миссию. Из Китая вывез около 400 пудов (6,5 т) китайских архивных материалов. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (с 1828 года), почётный иностранный член Парижского Азиатского общества (с 1831 года). Трёхкратный обладатель полной Демидовской премии (1835, 1839 и 1849 годов) и одной половинной (1841). В 1819–1851 годах выпустил в свет 14 книг и около 100 статей о Китае и сопредельных странах:

«… если бы мы, – отвечает он Сенковскому – со времен Петра

Первого доныне не увлекались постоянным и безразборчивым подражанием

иностранным писателям, то давно бы имели свою самостоятельность в различных

отраслях просвещения. Очень неправо думают те, которые полагают, что западные

европейцы давно и далеко опередили нас в образовании, следовательно, нам

остается следовать за ними. Эта мысль ослабляет наши умственные способности, и

мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не своим умом мыслить о чем-либо.

Эта же мысль останавливает наши успехи на поприще образования в разных науках.

Если слепо повторять, что пишет француз или немец, то с повторением таких задов

всегда будем позади, и рассудок наш вечно будет представлять в себе отражение

чужих мыслей, часто странных и нередко нелепых». (В. Кривцов, «Отец Ианкинф»,

Лениздат,

Наглость и цинизм

Если сегодня у нас все эти носители леволиберального интернационального дискурса, все эти коммунистические и белоленточные активисты (а по отношению к русскому вопросу все они – близнецы-братья) вполне закономерно оказываются на обочине истории, то это вовсе не значит, что приближается национальная справедливость и русский вопрос становится главным у нас в стране. Мимикрия бесконечна, а наглость и цинизм, как известно, не имеют границ. И вот уже якобы от имени русских националистов продолжается всё та же «старая песня о главном» на тему, – как вновь привить русским чувство собственной неполноценности, а, следовательно, как удержать русских от русского реванша:

«…Россия обладала более-менее устойчивой государственной структурой, пока на верхах власти находились немцы плюс европеизированное русское культурное дворянство: они с трудом сдерживали разрушительный натиск ее дикой азиатской стихии.… Низложив после 1917 года аристократическую систему власти; подвергнув разгрому образцовые немецкие предприятия – немецкие колонии; преследуя интеллигентов с немецкими, английскими, французскими, польскими фамилиями, – короче говоря, истребив в себе остатки нордического духа, Российская цивилизация утеряла какой-либо смысл своего дальнейшего существования. Маяки европейской культуры утонули в ее безблагодатной азиатчине, как в болоте. Совершив исторический кульбит, Россия возвратилась к своим истокам – неискоренимому варварству, к формам ордынско-византийского деспотизма».

Цитировать подобную русофобию можно очень долго. Приведенный отрывок принадлежит перу некоего Ратибора («О разрушении Русского Образа». Издание второе. 2016 год, стр. 46-47).

Три имени Русской Победы

Казалось бы, ну вот XX век, все – полная победа наших врагов, сбылись самые радужные многосотлетние мечтания русофобов – лозунги и методы разрушения у них менялись, даже менялся их этнический состав, но их суть – никогда! Русских растворили в советском народе, Россию утопили в Советском союзе, Православие вытоптал многомиллионный «Союз безбожников», а малейшая поросль, роптание несогласных тут же выжигались армией блюстителей чистоты марксизма-ленинизма-интернационализма и государственными репрессивными органами. Казалось бы, с Россией покончили навсегда, раздавили ее в самом зародыше! Наконец-то убрали ее, как субъект, с исторической арены, а ее ресурсы экспроприировали и направили на строительство глобального коммунистического проекта! Россия – «вязанка хвороста» – не жалко. А белоэмигрантская оппозиция абсолютно идейно беспомощна, одни рыдания и сопли, и, вдобавок, пронизана сверху донизу совдеповской агентурой! Запад – в тайне – рукоплещет и чем может помогает! Сопротивление бесполезно, да и предложить настоящую альтернативу правящему Красному Проекту – некому! Этой альтернативы просто еще нет в природе.

Но вдруг! (Похоже Россия, и в самом деле, напрямую, без посредников – правы Святые Отцы – управляется Богородицей! Иначе никакого логического объяснения придумать невозможно!). На нашей выжженной земле и в русской эмиграции, почти одновременно начинают прорастать новые принципы русского видения мира в экономике, философии и эсхатологии. Начинают прорастать три абсолютно разных, но – как становится ясно позднее – дополняющих друг друга направления, образующих, по существу, единую целостную идеологию Нового Русского Мира, способную на высших приоритетах противостоять всей той нечисти, что поработила нашу землю. Но это чудо рождения изначально замалчивали и продолжают замалчивать, а если не удаётся замолчать, то выкорчевывают или клевещут, или, в крайнем случае, приписывают другим, не имеющим к нам, русским, никакого отношения и, и, как правило, принадлежащим к русофобскому лагерю.

Вот эти, по моему мнению, три имени Русского Чуда, изменившие направление вектора хода нашей истории, заложившие «Краеугольный камень» новой России, и давшие нам надежду на будущую Русскую Победу: Николай Алексеевич Вознесенский, Иван Александрович Ильин и Святая Матрона! Такая связка имен, такое непривычное, на первый взгляд, сочетание, требует пояснения. Вначале очень коротко: каждое это имя – веха в истории.

Вознесенский, по существу, рубеж начала и конца системной плановой экономики в Советском Союзе, до него ее как таковой не было, были далеко не всегда удачные плановые эксперименты, а после – долгая агония, завершившаяся крахом советской системы.

Ильин – альтернатива той человеческой энтропии, тому разложению, которое было презентовано нам, как социальная утопия построения Рая на земле. И его заслуга в том, что он смог предложить философию выхода из победившей цивилизационной ловушки, в которую попала Россия. Матрона Московская – не только и не столько своей праведной жизнью (таких было много), сколько Промыслом Божьим, стала знаменем ортодоксальной части православного клира, в скрытой глубинной внутренней войне, что раскалывала единство нашей Церкви, и сам факт ее канонизации стал началом конца гегемонии экуменизма (ереси ересей), навязанный РПЦ трагическими событиями нашей истории. Вот об этих героях нашего времени данная статья.

Николай Алексеевич Вознесенский

Люди, которые погружались в атмосферу 30–40-х годов прошлого века, пытаясь понять суть происходящих событий, несмотря на провозглашаемый тогда государственный атеизм, борьбу с религиозным мракобесием и торжеством материализма и рационализма, так или иначе почти всегда сталкивались с порой необъяснимой, на первый взгляд, мистической составляющей тех лет. Тектонический сдвиг почти всего уклада жизни привел к крайне истеричному мироощущению не только у нижних инертных страт общества, но также породил чувство сюрреализма, парадоксальности и мистицизма и у наиболее продвинутой части советского социума. В литературе наиболее знаковым и общепризнанным наследием этой эпохи, безусловно, является книга «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, с его абсурдным противоречивым сочетанием натуралистических образов со сверхъестественными силами, фантастикой, гротеском и новым прочтением образа Понтия Пилата. Но, мистерия Булгакова, все же, не идет ни в какое сравнение по значимости с феноменом Н.А. Вознесенского в нашей реальной жизни. Вот один из образцов подобных наблюдений (фрагмент):

Николай Алексеевич Вознесенский

«В то время в нашей стране разыгрывалась глобальная «мистерия» предательства по библейскому сценарию осуждения Христа (фамилия Вознесенский прямо намекает на это обстоятельство). Тогда в этой матрице Жданов (который тоже был предательски убит врачами в санатории) может быть символически осмыслен как Иоанн Предтеча (и его фамилия – Жданов – так же символически-прямо на это указывает), а Сталин выступил в роли Пилата (и здесь «пила» оказалась «сталь»-ной), который просто «умыл руки» (хотя сам до этого позиционировал Вознесенского своим преемником). В этом случае, что удивляться, когда впоследствии и самого Сталина предали? Что посеешь, то и пожнёшь, как говорится (кстати, попадалась информация, что и реальный Пилат был в итоге убит по возвращении в Рим)».

Сегодня о Вознесенском постарались забыть, очень уж данная историческая фигура не вписывается в официальные каноны, как наших либералов, так и наших, так называемых патриотов, вышедших из «шинели Сталина», обвиняющих только Горбачева и Ельцина в развале Советского Союза. Очень уж она разрушает целостную историографическую картинку, как одним, так и другим и в лоб ставит неудобные вопросы, от которых не отмахнешься. Замалчивая Вознесенского, а шире – «Ленинградское дело», те и другие уводят нас на ложную цель в деле переосмысления истории нашей страны, тогда как подлинная подоплёка краха СССР лежит в русле именно тех событий! Они не хотят видеть очевидного, и признать тот факт, что Советский Союз, как проект, был обречен изначально и только команда Жданова-Вознесенского, используя весь тот ужас, что охватил правящий режим после начала немецкой агрессии, попыталась выправить русофобскую основу этой обреченности. И надо признать, что в самый острый период этого кризиса им пошли навстречу и позволили выправить ситуацию, консолидировать русских, и дали русским надежду на смягчение государственной русофобской политики. Ну а сам Вознесенский, в годы войны смог стать именно тем знаменем, вокруг которого и произошла наша русская консолидация на уровне высших управленцев, ну а затем, когда у власть предержащих страх прошел, «все возвратилось на круги своя». Даже Юлиан Семенович Семенов, автор культового романа «Семнадцать мгновений весны», ничем кроме еврейского вопроса, по большому счету, не интересовавшийся (честь ему и хвала – вот как надо отстаивать свои национальные интересы!), в другом своем романе «Ненаписанные романы...» отмечает, что Берия и Маленков, когда начали работать против Вознесенского и Кузнецова, то работали именно против «русской оппозиции».

Про Вознесенского и его огромное политическое наследие можно писать одновременно бесконечно много и в то же время приходится повторять и интерпретировать из того немногого, что каким-то чудом сохранилось. Так как архивные материалы начали целенаправленно уничтожать еще при жизни самого Сталина, а затем Хрущевым, одним из активных участников этого преступления, зачищены окончательно. Публичной огласки о «Ленинградском деле», в отличие от процессов 30-х годов, в открытом доступе не было изначально, так как товарищ Сталин прекрасно знал, какую реакцию среди русского населения может вызвать это судилище. По словам высокопоставленного генерала МГБ П.Судоплатова, даже многие высшие работники госбезопасности толком о нем ничего не знали. По существу, была выбита из управленческих структур едва ли не вся интеллектуальная элита русского народа, которая, благодаря Жданову и Вознесенскому, сумела выдвинуться во власть в предвоенные, военные и послевоенные годы… Судебные процессы, моральные и политические расправы над русскими руководителями по «Ленинградскому делу» продолжались по всей стране вплоть до смерти Сталина. Всего, по позднейшим оценкам, в СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по этому «делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнически русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена.

Сам характер расследования по «Ленинградскому делу»

отличался какой-то звериной, на первый взгляд, малообъяснимой жестокостью,

которой подвергались не только сами фигуранты дела, но и их малолетние дети и

престарелые родители. Мало того, для их наказания была восстановлена смертная

казнь, (12 января

Но звериная жестокость становится вполне понятной, если понять подлинную суть конфликта, а не следовать обвинениям, высосанным из пальца. Большевикам после 1917 года удалось окончательно закабалить русскую Россию и уже на законодательном уровне создать «империю наоборот» для целенаправленного выкачивания материальных и культурных ресурсов в пользу малых наций, окраинных народов и на дело «Мировой революции». Сталин и его интернациональная команда панически боялись пробуждения именно русского национального самосознания, видя в нём сильнейшую угрозу для своей безраздельной власти в СССР. Поэтому необходимо было внушить русским на бессознательном уровне, на уровне души животный ужас, мистический страх, от любых попыток вспомнить о своих корнях, вспомнить о своей русскости, вспомнить о своих русских национальных интересах. Так что, русские, победив в Великой войне, расправив плечи, вновь стали опасны и вновь стали, как единое целое, больше правящему режиму не нужны. От русских вновь требовалась полная покорность, на потребу разномастных паразитов!

«12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принимает Декларацию о государственном суверенитете России. Именно этот момент, по общепринятому убеждению, окончательно дал старт будущему развалу Союза… Поначалу эти декларации казались лишь звучными, но бесполезными…Но когда Россия объявила о том, что резко сокращает выплаты в союзный бюджет, стало уже недо смеха. Испокон веку союзный бюджет формировался преимущественно за счет РСФСР. На эти деньги жили почти все другие республики» (Александр Хинштейн, «Ельцин. Кремль. История болезни», bookscafe.net›book/hinshteyn_aleksandr-elcin_…).

Но это, что касается политической части деятельности Вознесенского. С хозяйственно-экономической составляющей его деятельности все гораздо сложнее, замолчать ее просто так фальсификаторам от истории не удается, слишком уж масштабна она была. Как ни приписывали и ни приписывают эти достижения, то Берии, то наркому финансов А.Г. Звереву, то безликим управленцам.

Несколько слов непосредственно про самого Николая

Алексеевича Вознесенского. Будущий Председатель Госплана СССР с начала 1938

года, а по совместительству с 1939 –заместитель, а с 1941 года Первый

заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров (Совета Министров СССР),

член Государственного комитета по обороне 1942-45 годов, с 1941-го – кандидат,

а с 1947-го – член Политбюро ЦК ВКП(б), родился в 1903 году в русской семье

мелкого лесного служащего Тульской губернии. Своему характером, своей

целеустремленностью, работоспособностью, бескомпромиссностью и

требовательностью он напоминал моток колючей проволоки, что позволило ему

получить, наверное, самое лучшее образование, которое было на тот момент в

Советском Союзе; в 1931 году он окончил экономический «Институт красной

профессуры», а в 1935 году стал доктором экономических наук и смог проявить

себя ответственным управленцем. Эти же свойства характера помогли ему довести

функционирование плановой экономики страны до совершенства, что дало

возможность провести мобилизацию ресурсов и превзойти по количеству и качеству

вооружений промышленность почти всей объединенной Европы. Непосредственно про

саму народно-хозяйственную деятельность Вознесенского, про его теоретические

прорывы и практические достижения можно писать практически бесконечно, (См.,

например, работы автора, опубликованные в журнале «Культура провинции»:

«Ссудный день», «За фасадом Великой Победы»(№2(16)

Подлинное значение Вознесенского становится понятным только в наши дни: По мере разрастания всеобщего хаоса, связанного, в первую очередь, с тем, что капиталистический мир, основанный на ссудном проценте, уткнулся в «Предел роста», дальше ему расширяться стало некуда. Когда глобализация зашла в тупик, и запахло регионализацией, альтернативная промышленная цивилизация на основе межотраслевого баланса по конечному продукту (плановая экономика) становится единственным выходом из кризиса. Конечно, отказ от ссудного процента в Советском Союзе был проведен искусственно (потенциал ссудного процента тогда еще был далеко не исчерпан и у России были еще неосвоенные огромные рынки сбыта), исключительно для осуществления экономической утопии. Но даже в этих условиях Вознесенскому, без энергии ссудного процента, впервые в мире удалось создать экономическую систему, по многим параметрам превосходящую капиталистическую. Поэтому сегодня, когда сборка промышленной цивилизации на основе ссудного процента приказала долго жить, наработки Вознесенского, воплощенные им на практике, становятся вновь актуальны, и в той или иной форме будут использованы в экономики будущей России. А сам Вознесенский, как первопроходец, уверен, станет одной из граней того камня, на который обопрется побеждающая Россия.

Иван Александрович Ильин

Если Вознесенский смог стать знаменем зарождающейся неформальной «Русской партии» во власти, то Иван Ильин стал знаменем для таких же русских, оказавшихся рассеянными на чужбине, но не пожелавшими забыть о своей этнической принадлежности. Работы Ильина помогли русским за рубежом понять самих себя и увидеть подлинные причины русского глобального исторического поражения. Сам Ильин говорил: «Философия тогда истинна, когда в ней отражён личный духовный опыт жизни философа, его собственные переживания, его осмысление мира и человеческой судьбы в мире». (elibrary.ru›item.asp?id=43914123). Суть работ Ильина – борьба с вырождением и разложением, завернутыми в фантомы и грезы левой демагогии о всеобщем равенстве и всеобщем счастье. Его борьба с демагогией, разрушающей традиционные ценности природной культурной иерархии и уничтожающей национальную волю народа. Его идеологическая борьба с леваками, опирающимися на разрушающую стихию безмозглого темного стада, на толпы безликих озверевших «масс», позволила очень многим очнуться от морока леволиберальной пропаганды. Позволила обрести уверенность в себе и вселила надежду в самое темное время – когда казалось, что с русскими и Россией покончено навсегда – на русский исторический реванш, на обновленную Россию и на торжество воинствующего русского Православия.

Иван Александрович Ильин

Например, его работа «О сопротивлении злу силой» (legitimist.ru›lib/philosophy/i_ilin_o_…), написанная в 1925 году в Берлине, посвященная «белым воинам, носителям православного меча, добровольцам русского государственного тягла». Она камня на камне не оставляет от всего того слащавого бреда, лживого пацифизма и сентиментального морализма, что разоружили, лишили воли и чувства самосохранения огромное количество наиболее образованных и влиятельных русских людей, почитателей, так называемого, толстовства. Центральным посылом этого учения была утопия «непротивления злу» графа Льва Толстого и его последователей, что во многом и способствовало в критический момент захвату власти в России кучке всевозможных отщепенцев и пришлых чужаков. «Патриотизм в наше время есть чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, – а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами» (Л.Н. Толстой, 1900 год,: статья «Патриотизм и правительство» patriotizm_i_pravitelstvo-1900.pdf). Отсюда такая ненависть у всевозможных леваков, вырожденцев и профессиональных заклинателей толпы к самому имени Ивана Ильина, к его философскому наследию и политической деятельности. В лоб, в открытой дискуссии они ему противостоять не могут, отсюда ложь, клевета, а самое главное, попытка полного замалчивания, будто никакого Ильина никогда и не было.

Несколько слов про самого Ильина. Иван Александрович Ильин (1883 – 1954), родился в семье крестника императора Александра II, Александра Ивановича и этнической немки лютеранского вероисповедания Каролины Луизы Швейкерт фон Штадион, принявшей православие. Иван Ильин окончил лучшую в Москве Первую классическую гимназию, а затем юридический факультет Московского университета с дипломом первой степени, и продолжил образование в университетах Гейдельберга, Фрайбурга, Берлина, Гёттингена и Парижа, занимаясь изучением новейших течений европейской философии. Октябрьскую революцию 1917 года воспринял как катастрофу и решил активно бороться с незаконным режимом. В 1918 году трижды подвергался аресту по делу «Добровольческой армии». Ильин ещё трижды подвергался аресту органами ВЧК–ГПУ – в 1919, 1920 и 1922 году. В результате, его обвинили в антисоветской деятельности, и 29 сентября 1922 года вместе с другими видными философами, историками и экономистами по личному распоряжению товарища Ленина выслали в Германию на пароходе «Обер-бургомистр Хакен».

Но в октябре 2005 года по личной инициативе Путина прах величайшего русского философа Ивана Ильина и его жены был перевезён из Швейцарии в Москву и перезахоронен в Донском монастыре, а сам Президент неоднократно цитировал Ильина в ходе своих самых важных мероприятий, включая обращения к Федеральному собранию. И однажды, в 2021 году, отвечая на заседании клуба «Валдай» на вопрос о том, кто из мыслителей ему близок, прямо сказал, что книжка Ильина лежит у него «на полочке» до сих пор, и время от времени он её снимает и перечитывает труды философа. Вдобавок, после того, как «Высшей политической школе» при «Российском Государственном Гуманитарном университете» (РГГУ) 04.07.23 г. было присвоено имя Ивана Ильина, замалчивать наследие русского философа стало проблематично, поэтому пришлось перейти к открытым протестным действиям.

Массированная атака началась с публикации на канале «Дождь» (признан иноагентом на территории РФ), на русофобских либерало-глобалистских ресурсах Европы, включая итальянскую La Stampa и «Радио Свобода» (признано иноагентом на территории РФ).Но, в связи с тем, что наиболее раскрученные и активные либерально-белоленточные активисты покинули страну, ставку на раскачивание ситуации внутри страны сделали на левацко-троцкистские и коммунистические элементы. В качестве курьеза: левацкий ресурс, вещающий от имени «Внутреннего Предиктора СССР», одну из своих работ, направленную против Ильина за июнь 2024 года, озаглавил: «Ещё одна «мина», заложенная В.И. Лениным под будущее России…», надо полагать за то, что Ленин лично выслал Ильина за границу, а не расстрелял его на месте, по примеру Михаила Осиповича Меньшикова, идеологического предтечу Ильина. И надо отдать должное левакам всех мастей, им есть, за что ненавидеть русского философа. В 1948 году, Ильин с невероятной точностью предсказывает всё то, что произойдёт с нами в 1991 году: «Русский народ выйдет из революции нищим. Ни богатого, ни зажиточного, ни среднего сословия, ни даже здорового хозяйственного мужика не будет вовсе. Нищее крестьянство, нищий рабочий в промышленности, нищий ремесленник, нищий горожанин. Это будет народ бесклассового общества, ограбленный, но отнюдь не забывший ни того, что его ограбили, ни того, что именно у него отняли, ни тех, кто его подверг экспроприации. Все будут бедны, переутомлены и ожесточены. Государственный центр, ограбивший всех, исчезнет. Государственная монетная единица, оставшаяся в наследство наследникам, будет обладать минимальной покупательной силой на международном рынке». (И. Ильин, «Наши задачи: Очертания будущей России» http://apocalypse.orthodoxy.ru›problems/103.htm).

Но и Ильин всю эту публику – а она за прошедшие десятилетия

принципиально почти не изменилась – ненавидел всей глубиной своей души.

«Национал-Социализм. «Новый дух», Париж. Газета «Возрождение» от 17 мая

Но когда Ильин поближе столкнулся с гитлеровским режимом, с его узаконенной русофобией, то в 1938 году эмигрировал в Швейцарию. Из письма Ильина писателю Ивану Сергеевичу Шмелёву от 2 июля 1945 года: «Я никогда не мог понять, как русские люди могли сочувствовать национал-социалистам… Они враги России, презиравшие русских людей последним презрением… Коммунизм в России был для них только предлог, чтобы оправдать перед другими народами и перед историей свою жажду завоевания. Германский империализм прикрывался антикоммунизмом…». (Ильин И.А. «Переписка двух Иванов» Том 2: 1935–1946 М. Русская книга 2000, стр. 317)

Однако о самих принципах фашизма у Ильина осталось очень

сложное и неоднозначное мнение. 1948 год, из статьи «Наши задачи. О фашизме»:

«Фашизм есть явление сложное, многостороннее и, исторически говоря, далеко еще

не изжитое. В нем есть здоровое и больное, старое и новое,

государственно-охранительное и разрушительное. Поэтому в оценке его нужны

спокойствие и справедливость. Но опасности его необходимо продумать до конца.

Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно

охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого

тоталитаризма – это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Такая

концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических

государствах; в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда

концентрироваться в направлении охранительно-диктаториальном…» (Ильи И. А.,

Собрание сочинений в 10 т., т.

Такая откровенная постановка вопроса, безо всяких уверток и экивоков, чисто по-русски, с открытым забралом – «Иду на вы», и дает сегодня возможность всевозможным проходимцам, раскрывать свою пасть на нашего философа. Здесь и некий Алексей Бобровский из Соловьев Live, и историк Евгений Спицын, всех и не перечислишь. Но, однако, одним из наиболее активных и ярких хулителей Ильина из этой когорты – это, безусловно, депутат от КПРФ Д.А. Парфёнов, он и активист на протестных митингах среди студентов РГГУ, он и с трибуны в Государственной Думе выступает с обличительной речью, его пафосная истерика тиражируется пабликами… Но одних, хоть и суперактивных мелкотравчатых, оказалось кому-то явно недостаточно, потребовалось вмешательство тяжеловесов, и вот уже сам товарищ Зюганов клеймит русского националиста: «…Самым известным идеологом русского фашизма стал Иван Ильин. Он с восторгом воспринял приход к власти фашистов в Италии, а потом и в Германии… В Екатеринбурге Ильину открыт памятник, а на здании МГУ мемориальная доска. С тринадцатого года проводятся международные Ильинские чтения. При РГГУ создана высшая политическая школа имени Ильина. Есть и те, кто, похоже, готов протаскивать в российское общество идею национал-капитализма. Политика властей России нередко дублирует подходы, уже отработанные правыми силами Запада…». (Из доклада Геннадия Зюганова«О задачах КПРФ по сплочению антифашистских сил в борьбе с империализмом, реакцией и военной угрозой» на совместном IX Пленуме ЦК и ЦК ЦКРК КПРФот 25 мая 2024 года., zacccp.ru›about/solutions/plenum/ix-mayskiy-).

Несколько слов непосредственно про самого Геннадия Андреевича. Автор этих строк лично познакомился с Зюгановым 13 ноября 1992 года на заседании Думы РНС (Русского Национального Собора) в Подмосковье, где сопредседателями были А. Стерлигов, В. Распутин, Г. Зюганов и директор Красноярского химического комбината П. Романов, а вечером, за одним столиком, с Зюгановым, (можно сказать – посчастливилось, у меня с ним оказались общие знакомые) закусывать греческий коньяк печеньем и салом. Пафос его выступления с трибуны и за столом сводился к одному – я ваш, я русский! Да и в дальнейшем, став уже во главе КПРФ, он всячески подчеркивал свою озабоченность русским вопросом. Отсюда и создание во многом с его подачи – «НПСР» – «Народно-патриотического союза России» – имевшего целью объединение лево-правой оппозиции. Издание очень неплохой книжки в 1997 году: «География победы. Основы российской геополитики» и в 2003 году: «Святая Русь и Кощеево царство», где он открыто обращается к наследию Ильина: «У просвещённого русского национализма, представленного в отечественной истории великим учёным Менделеевым, гениальным писателем Достоевским, блестящим публицистом Катковым, выдающимся философам Ильиным, нам следует перенять идею одухотворённой державности и высокое, обостренное чувство национального достоинства, не эгоизма, лежащего в основе здорового русского самосознания, свойственного всем народам России, безоглядно связавших с ней свою историческую судьбу». И далее: «Среди религиозных мыслителей наибольшее влияние оказали на меня Иван Ильин и Петербургский митрополит Иоанн (Снычев), с которым я неоднократно встречался, которого искренне глубоко уважал». (leo-mosk.livejournal.com›10861866.html).

Поэтому невольно возникает вопрос, а где Геннадий Андреевич настоящий? Да и вообще, кто это «кому-то», кто заставил крутиться столь солидного уважаемого пожилого человека подобно флюгеру, и на глазах у изумленной публики заставил отрекаться от того, что превозносил буквально вчера? Похоже, оказались правы те, кто уже с президентских выборов 1996 года утверждал, что Зюганов – подставная фигура, некая чаша «Генуя» для канализации протестных настроений, громкий свисток для выпуска пара структурной оппозиции. И если все эти чубайсы, гайдары, березовские, ходорковские, имя им – легион, уничтожали русских, особо не скрываясь, то Зюганов служил тем же самым хозяевам, но исподволь.

И сегодня, когда только-только начал намечаться курс на выход из той зловонной ямы государственной несостоятельности, эта же «закулиса» потребовала от леваков (не зря же их столько лет откармливали) взорвать ситуацию изнутри и вновь погрузить Россию в хаос внутреннего неустройства. (Обновленная доктрина Алена Даллеса по развалу СССР в новой упаковке) И если это так, то Иван Ильин сегодня – лакмусовая бумажка, позволившая на раннем этапе вскрыть заговор «пятой колонны»!

Но одновременно вся эта истерика только привлекла внимание к фигуре Ильина, к его идеологическому наследию. К нему начали прислушиваться, его наработки стали брать на вооружение. И выяснилось, что оппонентам противопоставить ему, по существу, нечего. Поэтому, похоже, компанию по дискредитации Ильина пришлось срочно сворачивать. В разгоревшейся войне навешивание ярлыков оказалось явно недостаточно. Если еще недавно – «фашист» и все, полная победа и говорить не о чем, то сейчас начался разговор по существу, началась война смыслов. А в войне смыслов идеологическая победа однозначно осталась за Ильиным. Его видение мира и места в нем нашей страны представляется единственной возможностью сохранить Россию, а сам Ильин, как я полагаю, стал еще одной гранью «Краеугольного камня» нашего будущего.

Геноцид православия

Сначала немного статистики для понимания сути Великой Октябрьской социалистической революции. Цитирую по докладу правящего архиерея епископа Североморского и Умбского Митрофана (Баданина), прочитанному им осенью 2017 года в г. Североморске на конференции «X Феодоритовские чтения», посвященной столетию Русской революции: «И вдруг 1937 год. Вновь страшно и неумолимо Сталиным поставлена задача полного уничтожения Церкви и носителей христианского духа. Дело в том, что этим самым масштабным и жестоким репрессиям предшествовала проведенная в СССР в 1936 году Всесоюзная перепись населения. Сталин лично внес в переписной лист вопрос о вероисповедании, на который должны были обязательно ответить все граждане СССР. Воинствующим безбожникам не терпелось оценить свои реальные достижения в жестокой борьбе с российским христианством за прошедшие двадцать лет. Итоги переписи обескуражили и озлобили «творцов нового мира». Из 98,4 миллионов человек, обязанных ответить на вопрос о вере, не побоялись назвать себя верующими 55,3 миллиона. Большая часть населения нашла в себе мужество в той тяжелой ситуации и при угрозе репрессий откровенно заявить о своих убеждениях. В результате перепись безо всяких на то оснований была объявлена «дефектной» и запрещена. Руководители переписи расстреляны, как «вредители». В результате до середины 1950-х годов вообще никто не знал, сколько людей живёт в Советском Союзе. Таким образом, Сталину стало очевидно, что «предпринятые с 1918 по 1937 годы усилия в борьбе с Церковью и народом не привели к желаемому результату, а если исходить из данных переписи, то, можно сказать, потерпели крах… Властям стало понятно, что Православие должно быть уничтожено физически и. Таким образом, был поставлен вопрос о самом существовании РПЦ. Понятно, что при такой постановке вопроса каждый верующий человек автоматически оказывался для безбожного государства чуждым элементом. И вот наступила осень 1937-го. Было арестовано 136 900 православных священно- и церковнослужителей, из них расстреляно 85 300. В 1938 году арестовано 28 300, расстреляно 21 500; в 1939-м арестовано 1 500, расстреляно 900; в 1940-м арестовано 5 100, расстреляно 1 100; в 1941-м арестовано 4 000, расстреляно 1900…. Надо сказать, что и начавшаяся Великая Отечественная война, с ее невиданными скорбями и испытаниями, не вразумила богоборцев. Архивы свидетельствуют, что аресты духовенства не прекращались в течение всей войны. В 1943 году было арестовано более тысячи православных священников, 500 из них расстреляно. И все это в годы так называемого «сталинского примирения» с Церковью и якобы прекратившихся гонений. В 1944–1946 годах количество смертных казней ежегодно составляло более 100. Никаких иллюзий насчет изменившегося Сталина…».(«Духовные истоки Русской революции», Епископ Митрофан (Баданин), стр. 71 – 74, Санкт Петербург – Североморск, Изд. Ладан, 2017).

Страшные цифры. Но это только одна сторона трагедии. Не менее драматична, только не так, может быть, наглядна другая ее сторона – внутренние расколы, сотрясающие нашу Церковь, и в период неустройств вышедшие на поверхность. Формально эти «церковно-революционные» требования сводились к отстранению от руководства церковью епископов-монахов, ликвидации монастырей, введению брачного епископата и возможности второбрачия для священников, разрешению священнослужения женатым на вдовах или разведённых, признанию фальсификацией мифа о нетленности мощей (при этом сами мощи предполагалось оставить в открытом состоянии). Так что, после изоляции патриарха Тихона, якобы, за попытку сорвать выполнение декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 года об изъятии церковного имущества в фонд Центральной комиссии помощи голодающим, церковные оппозиционеры, состоящие из так называемого прогрессивного духовенства и мирян, приступили к кадровому замещению церковного управления и реорганизации всего религиозно-церковного комплекса. Но они сами тут же раскололись на множество фракций, из которых самыми крупными были: «Живая церковь», «Союз церковного возрождения» и «Союз общин древлеапостольской церкви». Все они вошли в так называемое «Высшее церковное управление» (ВЦУ), получившее название «Обновленческой церкви», и требовали модернизации практически всех аспектов традиционного русского православия: от уклада церковной жизни, канонов и обрядности до догматики, социальных концепций и этических воззрений.(Подробнее см. «Русское православие. Вехи истории», Москва, Издательство политической литературы, 1989 год, стр. 616-689).

Только спустя довольно длительное время, церковное единство удалось, всё-таки, формально восстановить под началом патриарха. Но, по-настоящему, идея модернизации традиционного русского православия стала воплощаться в жизнь уже после того, как само обновленческое движение формально ушло с исторической арены. Первые признаки этого появились в самом конце 50-х годов, но в полную меру они дали знать себя в 60-е, что привело к повсеместному проявлению модернистских тенденций в русском православном богословии того времени. В богословских статьях и церковных проповедях появились элементы критицизма по отношению к церковной старине, как к главному ориентиру. Также богословы Московской патриархии заговорили о «динамизме»русского православия, о необходимости вечного обновления. Что повлекло за собой в 1961 году присоединение русской православной церкви к экуменизму – движению за преодоление нынешнего раскола в христианстве. Координирует и направляет это движение Всемирный совет церквей (ВЦП), созданный в 1948 году на протестантской основе. Экуменическая проблематика заняла прочное место на страницах главных печатных изданий русской православной церкви. Прежде всего, пересмотру подверглась традиционная трактовка православного учения о церкви, согласно которой только православная церковь объявлялась «истинной церковью», а римско-католическая и протестантские характеризовались как «церковные организации». После вступления Московской патриархии во Всемирный совет церквей ее идеологи заговорили иначе: не следует ставить в привилегированное положение ни одну из существующих христианских церквей, так как «в глазах Божьих все они имеют определенную ценность», и потому ни одной из них Бог не оказывает видимого предпочтения. Под влиянием экуменических контактов Московская патриархия стала допускать такие новшества, как совершение православной обедни в католическом костеле или протестантской кирхе, и, соответственно, католической мессы или протестантского богослужения в православном храме. В богослужебный обиход русской православной церкви вошла новая служба – «неделя молитвы о христианском единстве», на которую приглашают представителей инославия. В дальнейшем, с 1973 года, стала работать смешанная англиканско-православная комиссия по доктринальным вопросам, с 1975-го начался диалог со старокатоликами, а с 1981-го – с лютеранами…

Конечно, далеко не всем эти нововведения нравились. Ортодоксы в РПЦ неоднократно провозглашали декларации о возврате к церковным традициям, они еще не полностью утратили влияние. Так на поместном соборе 1971 года помимо избрания патриархом Московским и всея Руси Пимена (Извекова) вместо умершего патриарха Алексея, был обнародовал документ («деяние») «Об отмене клятв «проклятий» на старые обряды и на придерживающихся их». Этим «деянием» отменялись проклятия в адрес старообрядцев, высказанные соборами 1656 и 1657 годов, констатировалась «необоснованность» прошлых соборных решений о «еретичности» старых обрядов, признавалась «православность старых обрядов и спасительность употребления их».

Но общая тенденция была налицо. Концентрированным выразителем этого направления, несмотря на всю его экстравагантность и эпатажность, была, несомненно, миссионерская, либерально-диссидентская и почти открытая униатская деятельность отца Александра Меня, с его безбрежной веротерпимостью, интернационализмом, восхищением протестантскими обрядами, оккультизмом, уфологией, астрологией и экстрасенсорикой, пропагандой мистического опыта («Роза мира» Даниила Андреева)…. В особом ряду стоит его увлечение модной, на тот момент, ноосферной теорией Вернадского: «Учение Вернадского о ноосфере как сфере духа вполне соответствует учению библейскому… Теория ноосферы абсолютно согласуется с христианством». А то, что сам Вернадский вполне осознанно отказался от христианства («Я считаю себя глубоко религиозным человеком, а между тем для меня не нужна церковь и не нужна молитва»), о. Меня не очень-то и волновало. Конечно, проповеди и книги о. Меня до глубинки не доходили, но среди наиболее пассионарной столичной публики и интеллигенции крупных городов они пользовались бешеной популярностью, они были структурообразующим мейнстримом, против которого никто, находясь в «здравом уме и твердой памяти», открыто выступить не решался – себе дороже! Русские национальные интересы – вне закона! И вдруг – Матрона!

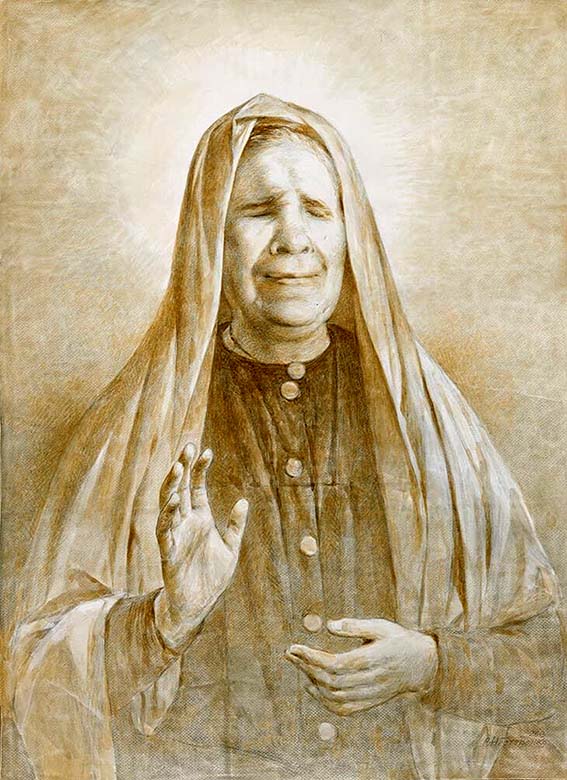

Святая Праведная Блаженная Матрона Московская

Значение Матроны переоценить невозможно. Как бы Церковь ни была отделена от государства, но на высших приоритетах церковные события непосредственно отражаются на политической жизни страны. С этих позиций и следует рассматривать святую праведную блаженную Матрону и подвиг, совершенный патриархом Московским и всея Руси Алексием II по ее канонизации. Алексий не побоялся обвинений его в этнофелитизме (Этнофилетизм – предпочтение национальных (этнических) интересов общецерковным. Осужден как ересь на Поместном Константинопольском Соборе 1872 года в связи с болгарской схизмой (односторонним провозглашением болгарским духовенством автокефалии своей национальной Церкви, тогда всё ещё находившейся в пределах Оттоманской империи). Этим подвигом Алексий II во многом и смог преодолеть тренд по аннигиляции нашей церкви и заложить основы Русской Православной Церкви, а, следовательно, и основы новой русской России!

Святая Праведная Блаженная Матрона Московская

15–16 сентября 1997 года Комиссия по канонизации святых Священного синода Русской православной церкви рассмотрела материалы к канонизации в лике местночтимых святых Московской епархии приснопамятной Матроны Никоновой, которые представил патриарх Алексий II, и не нашла препятствий для благословения патриархом её местночтимой канонизации.

«Настоящим определяем:

1. Причислить к лику праведных для местного церковного почитания в городе Москве и Московской епархии старицу Матрону Московскую.

2. Честные останки блаженной Матроны Московской, почивающие в Свято-Покровском ставропигиальном женском монастыре города Москвы, отныне именовать святыми мощами и воздавать им достодолжное поклонение.

3. Память блаженной Матроны Московской совершать в день ее преставления – 19 апреля / 2 мая.

4. Службу новопрославленной блаженной Матроны Московской составить особую, а до времени составления таковой отправлять общую по чину праведной.

5. Писать новопрославленной блаженной Матроне Московской икону для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

6. Напечатать Житие блаженной Матроны Московской для назидания в благочестии чад церковных. Настоящее Определение Наше довести до сведения клириков и верующих православных приходов и обителей города Москвы и Московской епархии.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий».

Канонизация Матроны Московской проходила 2 мая 1999 года. При служении Святейшего Патриарха Алексия II состоялось торжественное причисление старицы Матроны к лику местночтимых святых. А определением Архиерейского Собора РПЦ 3-8 октября 2004 года причислена к лику общецерковных святых.

Несколько слов из «Жития и акафиста святой праведной блаженной Матроны Московской». «Матрона Московская (урождённая Матрона Димитриевна Никонова, 1881, село Себино, Епифанский уезд, Тульская губерния). От рождения Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед находящейся в солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена – восьмой столп России».

О встрече с Иоанном Кронштадтским сказано и в Акафисте. Кондак 6: «Провозвестник святости и праведности твоей жизни, о блаженная матерь, был святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский, когда увидел тебя в храме и назвал тебя своей преемницей, а также и восьмым столпом России. Все, слышавшие это, прославили Господа, восклицая Ему песнь: Аллилуиа».(стр. 119) «Кто такая была Матронушка? Матушка была воплощенный ангел-воитель, будто меч огненный был в ее руках для борьбы со злою силою». «Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого». Почившую в 1952 году блаженную Матрону похоронили, согласно ее просьбе, поближе к храму, на Даниловском кладбище – «чтоб слышать службу»(«Житие и акафист святой праведной блаженной Матроны Московской», издание Покровского Ставрогипиального женского монастыря. 2004 год).

В широком доступе про сам механизм канонизации Матроны, про подводные камни, информация крайне скудна, известно только, что все было не так просто. Несмотря на то, что инициатором канонизации выступил сам Патриарх, канонизация Матроны проходила очень тяжело. Формальным поводом для проволочек было то, что обнаружился недостаток исторических документов, подтверждающих ее святость, а также сомнения в чудесах, происходивших благодаря ее молитвам… Но это формальный предлог.

На самом деле, надо полагать, причина проволочек была совсем в другом. Очень многим был неприемлем сам образ Матроны – простой хтонической русской крестьянки, сохранившей в советском обществе деревенскую православную веру и ставшей знаменем консервативного движения внутри современного православия. Неприятие Матроны, доходящее порой до эсхатологической ненависти, связанно с тем, что Матрона вписывает в единый контекст всю историю русского православия, начиная от святой равноапостольной великой княгини Ольги, через Сергия Радонежского до русских православных ортодоксов наших дней. При этом, самим фактом своей канонизации, публично не проговаривая, оттесняет на обочину церковной жизни огромный религиозно-культурологический пласт, кооптированный к нам геополитическим противником, при помощи выпускников Киево-Могилянской коллегии. Коллегия, затем переименованная в академию, была в своем виде учреждена митрополитом Киевским, Галицийским и всея Руси, экзархом Константинопольского престола, сыном правителя Валахии (Молдавии) Петром Могилой, открытым западником, сторонником латинской западноевропейской системы образования по образцу иезуитских учебных заведений. Среди выпускников академии значительную часть составляли бывшие униаты. И эти крипто-католики, формально принявшее православие, на протяжении многих веков, начиная с XVII века, наводняли Московское царство, занимая в нем высшие позиции, как в церковной, так и в гражданской иерархии. Но это уже другая огромная тема.

Поэтому, например, вовсе неслучайно руководитель Экспертной группы по чудесам при Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Павел Флоренский, крайне критически оценивал ажиотаж, возникший вокруг святой Матроны. Или критика, якобы, языческого культа Матроны профессором Московской духовной академии Алексеем Осиповым.

Но, несомненно, самым последовательным противником Матроны

был диакон Андрей Кураев, который еще в 1998 году, накануне ее канонизации,

издал книгу «Оккультизм в православии». Со страниц его книги: «… подвижница,

которая, по мнению Синодальной комиссии по канонизации святых, достойна

прославления и почитания как местночтимая святая, предстает, скорее, в качестве

колдуньи. Все связывают свои надежды и верования только с Матронушкой. «Умру,

ходите ко мне на могилку, я всегда там буду, не ищите никого другого. Не ищите

никого, иначе обманетесь». (Диакон Андрей Кураев, «Оккультизм в православии»,

Фонд «Благовест», Москва,

Чтобы понять суть неприятия, достаточно обратиться непосредственно к самой биографии Андрея Кураева. Родился в семье профессиональных атеистов – его отец, Вячеслав Кураев, был секретарём директора Института философии АН СССР, члена ЦК КПСС Петра Федосеева, а мать – Вера Трофимовна Бондарец (Кураева) – работала в секторе диалектического материализма Института философии. Сам Андрей в старших классах школы выпускал стенную газету «Атеист». Православие принял лишь в 1982 году, почти накануне завершения обучения на философском факультете МГУ по кафедре истории и теории научного атеизма и перед поступлением в Московскую духовную семинарию. Затем, почти сразу – кандидат богословия, профессор Московского Свято-Тихоновского богословского института... Его называли церковной звездой миссионерства. Он издавал книги, разъезжал с лекциями, участвовал в телепередачах и даже рок-концертах. Наиболее известной его книгой, несомненно, является «Вызов экуменизма». Написанная в 1997 году на основе лекций по православному богословию, прочитанных им в МГУ в 1992 году, она посвящена замыслу объединения религий. В ней он также объяснил и причины, по которым экуменизм вызывает возражения у Православной Церкви. Но времена явно меняются, ветер перемен, начавшийся с канонизации Матроны, затронул непосредственно и самого Кураева. В 2020 году Епархиальный церковный суд г. Москвы «установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь» и принял решение признать «его подлежащим извержению из священного сана». Но далеко не всем такие перемены пришлись по вкусу, и 3 апреля 2024 года патриарх Константинопольский Варфоломей признал незаконным лишение Кураева сана, отменив указ патриарха Кирилла, и восстановил его в священном сане, приняв в клир Константинопольского патриархата. Так, многое тайное – стало явным!

Сегодня Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. Чудотворная сила святой Матроны признана всей иерархией Русской православной церкви, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призывал всех обращаться к святой Матроне за помощью не только в решении жизненных проблем, но и в даровании сил несения страданий (2 мая 2012 года, в день 60-летия преставления блаженной Матроны Московской и годовщину ее канонизации): «Мы должны не забывать её страдальческий образ и проникаться не только желанием освободиться от своих крестов, но и глубочайшим убеждением в том, что достойное несение креста – это и есть путь ко спасению. И потому просить Матрону нужно не только о том, чтобы она молитвами своими пред Богом сняла с нас наши кресты, исцелила нас от наших страданий, но и о том, чтобы нам даны были силы достойно нести свой крест, во славу Божию и себе во спасение…».

Мощи Матроны находятся в Покровском монастыре г. Москвы, восстановленном во многом трудами игуменьи Феофании. Именно Феофания была ярой сторонницей канонизации Матроны. Поэтому, не имея возможности (уже чревато) открыто нападать на сам образ святой и политику, проводимую патриархом Кириллом, всевозможные недруги этого изменения курса перенесли свою ненависть на игуменью Феофанию. И дело тут не в элементарной зависти, хотя, конечно, и зависть тут есть, главное в другом – неисповедимы пути Господни. У русских появилась точка духовной сборки, русские сердцем почувствовали значение Покровского монастыря, отсюда и бесконечные очереди в обитель, отсюда у врагов исторической России и желание, до зубовного скрежета, укусить настоятельницу.

Ну а о том, что времена явно меняются, говорит и то, что по инициативе Тульского правительства при абсолютной поддержке губернатора, 2 мая 2014 года в селе Себино Кимовского района Тульской области был открыт музей, посвященный Матроне. Поэтому, смею предположить, что морок вокруг имени Матроны начинает рассеиваться и на государственном уровне, и она общепризнанно становится тем, кем есть, т.е. основой наших духовных скреп, или одной из главных граней нашего русского «Краеугольного камня».

Заключение

Так что объединяет эти три имени? А то, что каждый по-своему, всей своей жизнью, доказал вечность истины: «Не обманывайтесь – Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». (Новый Завет, Галатам, 6:7). Каждый из них не ослаб, не оклеветал себя, не отказался от своего видения мира, каждый из них на своем поприще был до конца верен России и русскому народу. Отсюда до сих пор такая глубинная, нутряная, на уровне физиологии, к ним ненависть; как же посмели озаботиться русским вопросом, да кто они такие, русских ведь нет, что они такое себе позволяют… Отсюда, если нет возможности уничтожить их память, оболгать, выставить на посмешище – то замолчать, будто никогда их и не было, чтобы о них никто и никогда не вспоминал, а если и прорывалась вдруг какая-либо информация, то не придавалось бы ей какого-либо значения. Ан-нет, замолчать не получилось! И они стали, на мой взгляд, «Краеугольным камнем», первым камнем, который уложен в основание будущей обновленной России, будущего Русского Мира. Полагаю, что это и про них сказал Иисус Христос: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла» (Пс. 117:22).