в национальной политике советской власти

на этапе её становления

Вячеслав Шепелев

аспирант кафедры «Теория государства и права и политологии»

Пензенского государственного университета

Исторический фон, сложившийся в Российской империи к началу XX века

Особенность развития Российского государства в XVI–XVIII веках связана со значительным увеличением занимаемой территории за счет присоединения сопредельных государств, населенных национальными меньшинствами, в числе которых представлены народности, исповедующие ислам. Эти процессы включали не только поглощение, но и встраивание в общегосударственный механизм управления местных административно-хозяйственных систем, отличных по значительному числу характеристик от общеимперских.

Таким образом, в начале XX века Российская империя имела в своем составе регионы с выраженным этническим и религиозным контрастом, в которых действовал особый административно-правовой статус. К ним относились: Прибалтийские губернии, Великое княжество Финляндское, Варшавское генерал-губернаторство, Туркестанское генерал-губернаторство, Кавказское наместничество, а также протектораты России в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве [1, л. 7]. Туркестанское генерал-губернаторство, Кавказское наместничество, и протектораты в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве, помимо национального своеобразия, отличались от остальных владений населением, традиционно исповедующим ислам, в связи с чем данное вероисповедание стало вторым по численности последователей.

В изучении влияния «исламского фактора» на процессы формирования национальной политики советской власти, необходимо отметить особую роль этой религии в повседневной жизни верующих. Так, исповедующие мусульманскую религию, относятся к исламскому миру, принадлежность к которому означает сохранение у них определенных психологических, культурных, правовых и социальных очертаний [2, л. 3]. Религия, в значительной степени, заменяет мусульманам потребность в какой-либо идеологии для масс, что сказывается на восприятии ими принятой в России модели государственности, правовой системы и общественных институтов [3, с. 505].

Также особенностью ислама, принятого в качестве государственной религии в присоединённых государствах Кавказа и Туркестана, является его взаимосвязь с их государственностью и действующими правовыми системами, выражающаяся в значительном влиянии религии на формирование и функционирование всех государственных органов, инструментариев правового воздействия на поведение отдельных субъектов. Все отрасли права, сферы общественных отношений в таком случае находятся под прямым влиянием религии. Наиболее значительным аспектом государственности для исламских стран является соблюдение и применение религиозных норм в формировании механизма функционирования мусульманских органов власти и управления, самом содержании правовой системы. Из этого следует, что функционирование государства, его органов управления и принципов, формирование права, обусловлено религиозным характером государственной власти, а попытки его изменения воспринимаются верующими, как посягательство на их религию и чувства.

Несмотря на это, в Российской империи, объединившей под властью монарха большое число этнокультурных общностей, находившихся на различных этапах социально-экономического развития, значительная часть которых исповедовала ислам, специального уполномоченного органа, осуществляющего системную реализацию и координацию национальной политики, в российском государстве не существовало.

К концу XIX – началу XX века в Российской империи получили распространение идеи о необходимости изменения контуров национальной политики в так называемых «восточных окраинах» (1), выраженных в отказе от «особых» систем управления и административно-территориального деления в пользу установления общероссийской губернской системы, централизации мусульманского духовенства Туркестана и Кавказа по аналогии с башкирским и татарским.

Подобных идей придерживались все российские высшие должностные лица. В частности, к ним относился Министр финансов Российской империи Витте С.Ю., который считал, что применение в отношении русских подданных-мусульман излишних мер администрирования «духовной жизни» может послужить благоприятной почвой для развития сепаратистских и националистических настроений, скомпрометировать на международной арене Россию, как государство, проявляющее «нетерпимость к исламу» [1, с. 127].

В дальнейшем царские власти отказались от излишнего вмешательства в дела мусульман, смягчив политику в области изменения принципов государственного строительства и управления их территориями. Однако, ряд уже предпринятых действий, воспринятых мусульманами, как посягательство на их религию, автономию, послужили причиной начала их субъективного «противопоставления» русскому этносу, что привело к идеям о необходимости реализации права самоопределения наций (2).

Восстание «туземного» населения Туркестана

Первая мировая война 1914–1918 годов и ставшие ее следствием обострения целого комплекса социально-экономических проблем, спровоцированных нехваткой рабочей силы, общественными волнениями из-за недостатка товаров первой необходимости, вскрыли системные ошибки в политической организации имперского государства [4, 369-374]. Так, если на первоначальном этапе Первой мировой войны общественное недовольство на периферии связывалось со слабой эффективностью работы политических и государственных институтов, то к 1916–1917 годам, из-за начавшегося формирования идей национальной идентичности народов, исповедующих ислам, оно изменило характер на «антиколониальный», при этом общественностью выдвинуты конкретные требования о необходимости самоопределения наций, федерализации государства, либо получения суверенитета отдельных территорий.

Несмотря на это, высшие власти империи действенных мер к локализации обострившихся «национальных» и «религиозных» противоречий не предприняли, на диалог с лидерами национальных меньшинств не пошли. При этом, случившееся в 1916 году восстание так называемого «туземного» населения Туркестана (3) продемонстрировало полное непонимание властью особенностей менталитета русских подданных, исповедующих ислам.

Так, одной из причин восстания явилась объявленная трудовая мобилизация, воспринятая значительной частью мужчин-мусульман Туркестана, как недоверие к ним со стороны государства, оскорбляющее их национальные и религиозные чувства. При этом большая часть коренного населения Среднеазиатских владений Российской империи выразила готовность быть мобилизованными «для защиты общей родины – России с оружием в руках, а не с топорами и лопатами». Также мобилизация объявлялась в Туркестане без необходимого для этого предварительного учета призывного населения, увеличения штата мобилизационных комиссий и т.д., соответствующей идеологической подготовки [4, 283-285].

Отсутствие понимания перспектив дальнейшего развития государства в сферах национальной и религиозной политики, государственного строительства и управления на периферии, необходимости предоставления даже формальной возможности реализации принципа самоопределения нерусскому населению в составе России, а также проблемы военного времени, привели к политическому кризису конца 1916 года. В результате, даже у высшего руководства страны возник вопрос о целесообразности дальнейшего существования многонациональной империи, как государства, которое неспособно эффективно выполнять свои функции.

Роль лидера большевиков Ленина В.И. в формировании идеологии

национализма «исламских территорий»

В этом ключе стоит отметить необъективность выдвинутого В.И. Лениным тезиса: «Россия – тюрьма народов» (4). Подтверждением, документально его опровергающим, являются многочисленные законодательные акты, составляющие Свод законов Российской империи, в которых отражено правовое регулирование положения нерусских народов, в том числе мусульман. В частности, православие, служившее идеологической основой российской государственности, не противопоставлялось иным конфессиям. Более того, следует подчеркнуть, что мусульмане Российской империи пользовались полной свободой вероисповедания, и даже в регионах, где фактически устанавливалась колониальная система управления (Туркестан), духовная жизнь граждан, их религиозное образование, казийские (5) и бийские (6) суды оставались неприкосновенными.

Но, несмотря на все это, не следует пренебрегать и существовавшими противоречиями, описанными выше и ставшими одной из значимых причин трагического крушения одного государства и рассвета на его месте нового.

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года (7), изменившая все стороны жизни российского общества, в том числе организацию духовной жизни мусульман, придала гласность, вызвала подъем националистических и сепаратистских настроений в среде малых народов. Вопрос о перспективах национальной политики по отношению к мусульманам подвергся многочисленным дискуссиям на всех общественно-политических уровнях. Ребром встал вопрос о поиске оптимального варианта децентрализации Российской империи, по результатам дискуссий предполагавший два варианта будущего формирования мусульманских республик в составе России: либо в виде «национально-культурных»,(8) либо «национально-территориальных автономий» (9).

Февральская революция в контексте национальной политики дала толчок на переосмысление российскими элитами идей о федерализме, автономиях в составе государства, формировании субъектов, населенных национальными меньшинствами, исповедующими ислам. В течение 1917 года понятие федерализма было популяризировано и обрело понимание политической среды государства, способствовало положительным изменениям в обществе, а политическим активистам из числа национальных меньшинств помогло сделать первые шаги на пути к автономии будущих республик.

Несмотря на это, петербургские элиты того времени, занятые политической борьбой, действенных мер к практической реализации указанных идей, не предприняли, откладывая все действия до созыва Всероссийского учредительного собрания (10). После ставшего очевидным для всего населения факта слабости Временного правительства (11), эти идеи начали реализовываться политическими активистами от национальных меньшинств.

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года (12) и Гражданская война (13) стали началом военно-политического союза будущих советских национальных республик. Одновременно с этим был объявлен принцип «самоопределения наций» для всех нерусских народов бывшей Российской империи. Примечательно, что именно большевики смогли уловить признаки возможного развала империи вследствие тотального политического, экономического и национального кризиса, охватившего страну. В этих условиях ими издаются два наиболее важных для мусульман документа, содержание которых было направлено на остановку деструктивных процессов в национальных регионах.

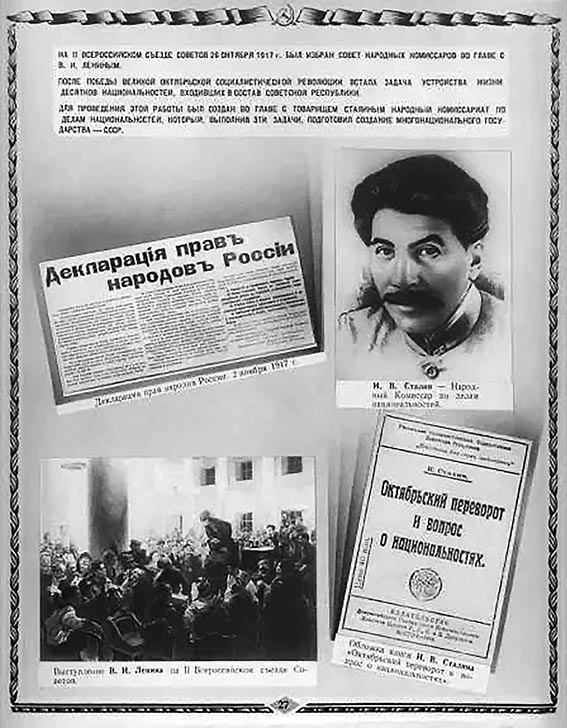

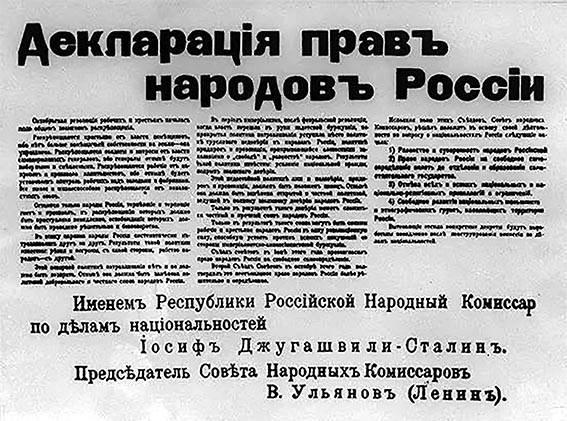

Так, 02 (14) ноября 1917 года публикуется подписанная председателем Совета народных комиссаров России (14) В.И. Лениным и руководителем Народного Комиссариата по делам национальностей (15) И.В. Сталиным Декларация прав народов России, провозглашающая основные принципы национальной политики Советского государства, заключающиеся в равенстве и суверенности народов России, их праве на свободу самоопределения (вплоть до отделения и образования самостоятельного государства), отмене всех национальных и религиозных ограничений и привилегий, свободное развитие всех национальных меньшинств и этнографических групп.

Во втором документе – обращении от 20 ноября (03 декабря) 1917 года «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», также подписанном В.И. Лениным и И.В. Сталиным, провозглашалось, что верования и обычаи советских мусульман, их культовые и культурные учреждения являются «свободными» и «неприкосновенными». В этом же обращении большевики призывали мусульман Востока оказать советам «сочувствие» и «поддержку» в борьбе «за освобождение угнетенных народов» от социального, в первую очередь, империалистического гнета [5, с. 11].

Необходимо отметить, что большевики, в отличие от белогвардейцев (16), в своих обращениях выступали за самостоятельность всех национальных, прежде всего мусульманских республик, за провозглашенное (пусть и декларативно) уважение их национальной и религиозно-культурной самобытности, равноправие всех населяющих эти республики народов [5, с. 198-201].

Наиболее значимым событием в организованной большевиками работе в области национальной политики является учреждение в составе СНК – решением состоявшегося в Петрограде 26 октября (08 ноября) 1917 года II Всероссийского съезда Советов – Наркомнаца, призванного проводить в жизнь основные принципы государственной национальной политики.

Как указывалось выше, данное учреждение, основной функцией которого являлось решение проблем, связанных с национальными взаимоотношениями, государственным национальным строительством и национальной политикой, создавалось в российском многонациональном и многоконфессиональном государстве впервые. Народным комиссаром по делам национальностей был назначен И.В. Сталин.

Право на самоопределение наций, провозглашенное советским правительством, вызвало энтузиазм и массовый подъем политической активности среди мусульман России, чувствовавших себя угнетенными. При этом, осознание необходимости самоопределения, как движущей силы политического процесса, было порождено волной энтузиазма на фоне случившейся Февральской революции, но, как уже отмечалось, реализации не получило.

Таким образом, извлекшие уроки из ошибок Временного правительства большевики, в своей самой первой политической программе подчеркивали право каждой нации на самоопределение. Данные программы и лозунги, фактически провозглашавшие децентрализацию, граничащую с идеями сепаратизма, позволили заручиться поддержкой значительного числа населения из числа мусульман.

Перенос центра тяжести принимаемых политических решений на централизацию

Однако справедливо отметить и подчеркнуть, что сам В.И. Ленин являлся сторонником централизации власти, следующей из фактически реализуемой программы национально-государственного строительства. 1920–1921 годы на практике продемонстрировали его полное нежелание давать регионам права на самостоятельное избрание своих вождей и политических векторов дальнейшего развития. Согласно его точке зрения, идеальным вариантом является система, при которой назначенные должностные лица в национальных республиках будут способны убедить свое население в том, что наилучшим решением о самоопределении будет принятие руководства над ними Центрального комитета (17) в г. Москве и следование его политическому курсу.

В этих целях руководство большевиков фактически с нуля начало процесс формирования сильных руководящих кадров на местах, способных путем убеждения и манипуляций реализовывать установленный ЦК политический вектор. Это потребовало от руководства страны не просто сотрудничества Центра с властями периферии, практикуемого в Российской империи, а создания целого комплекса институтов образования и подготовки руководящих кадров, организации их доступа к наиболее привилегированным управленческим местам.

Создание Татаро-Башкирской Советской Республики и Башкирской Автономной Социалистической Республики

Параллельно с этим начался процесс создания советских мусульманских республик. Усилиями, прежде всего татарских и башкирских общественных и политических деятелей, энергичными действиями центральных и региональных властей в первой половине 1918 года произошло формирование первой модели (пусть и нереализованной на практике) территориальной единицы субъекта верхнего уровня – Татаро-Башкирской Советской Республики (18), Положение о которой впервые было опубликовано 22 марта 1918 года в газете «Правда».

В дальнейшем, 16 февраля 1919 года (за 9 месяцев до решения ЦК) члены Башкирского правительства постановили перейти на сторону советской власти, признавая территорию так называемой Малой Башкирии под названием Башкирская Советская Республика, составной частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (19). 19 марта 1919 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (20) утвердил соглашение между Центральной советской властью и правительством указанного субъекта, названного – Башкирская Автономная Советская республика (21) в границах Малой Башкирии.

Указанная территория, как и вся территория прилегающего Поволжья, является ярким примером вопросов, связанных с проблемами многонационального состава, наличия различных по своей природе и структуре хозяйственных и общественных связей. Ее население по вероисповеданию распределялось следующим образом: мусульмане (татары и башкиры) – 43 %, православные (русские, чуваши, марийцы, крещеные татары) – 57 %, что в перспективе создания исламской республики могло привести к диктатуре меньшинства над большинством и обострить национальную и конфессиональную вражду.

Следует отметить, что создание БАСР не решило проблему межнациональных и межрелигиозных противоречий в данном регионе, что потребовало от Центрального советского правительства ряда решительных и инновационных для того времени мер. Так, в целях укрепления промышленного потенциала, решения спорных вопросов национально-территориального деления, постановлением ВЦИК от 18 ноября 1920 года в состав БАСР дополнительно присоединены 16 волостей (22), населенных преимущественно этническими башкирами.

В столице БАСР г. Стерлитамаке в целях реализации заданного партией большевиков вектора национальной политики, корректировки работы сотрудников Центра, не имеющих опыта взаимодействия с мусульманами, при правительстве учреждается представительство Наркомнаца. Учреждение данного представительства было продиктовано сложностью межрелигиозной и межнациональной обстановки в регионе, вызванной историческими противоречиями между башкирами, татарами и русскими переселенцами. Кроме того, созданная Башкирская Советская республика стала универсальной платформой, на базе которой проходило изучение реакции тюркоязычных мусульман на реализацию решений по национально-государственному строительству в исламских субъектах Советской России.

Деятельность М. Султан-Галиева в национальной политике

В частности, исследованием путей реализации национальной политики в субъектах, населенных преимущественно мусульманами в период становления советской власти, занимался опытный революционер, главный идеолог так называемого «исламского марксизма» – слияния марксистско-ленинской идеологии и ислама, мыслитель, публицист и сторонник мусульманского прогрессизма Мирсаит Султан-Галиев (23), занимавший с 1918 года должность представителя Российской коммунистической партии (большевиков) (24) Центрального комиссариата по делам мусульман внутренней России и Сибири (25).

Мирсаит Султан-Галиев

М. Султан-Галиев по результатам проведенных исследований социально-экономического положения тюркских народов сформулировал «Тезисы доклада о задачах советского строительства среди татаро-башкир». Согласно его исследованию, в среде тюркских народов бывшей Российской империи наблюдается общая политическая и культурная отсталость, что требует от советской власти значительных усилий по организации учебного процесса во вновь образованных автономных мусульманских республиках, создание народного литературного языка, усиление политического влияния выходцев из числа татаро-башкир путем их назначения на ответственные партийные должности.

Указанные «Тезисы…» М. Султан-Галиева имели серьезную теоретическую платформу и легли в основу, пусть и без упоминания его имени, национальной политики государства в отношении тюркских народов бывшей Российской империи, а его предложения были реализованы в обозримой перспективе на практике.

Несмотря на сложность обстановки в стране, Гражданскую войну, новые национально-территориальные образования создавались после внимательного изучения географических, экономических, демографических, историко-культурных и религиозных особенностей сопредельных территорий, сопровождались выездом комиссий от Наркомнаца в составе членов коллегии и специалистов различного профиля на места, с привлечением общественности [6, с. 113-118].

Однако даже такое отношение к формированию субъектов по национальному признаку не гарантировало отсутствие ошибок. Не конструктивные и слабо проработанные решения выявлялись практически сразу после их реализации, что имело проявления в виде обострения межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений.

Создание Татарской АССР и роль Мулланура Вахитова

Мулланур Вахитов

В связи с тем, что создание ТАССР подразумевало объединение по национальному признаку отдельных территорий 5 губерний (Казанской, Самарской, Симбирской, Уфимской и Вятской), наиболее острой проблемой стал вопрос установления административных границ, а также подбор ответственных работников на управленческие должности из числа этнических татар.

Стоит отметить отношение самого татарского населения к вопросу организации их национальной автономии. В частности, неудачная попытка оформления ТБСР стала причиной скептического отношения мусульман – татар к идее формирования ТАССР, а отдельная инициативная группа оренбургских татар-коммунистов даже вынесла направленную телеграммой в Центральное бюро коммунистических организаций народов Востока и Наркомнац, резолюцию, содержащую доводы о вероятности проникновения, за отсутствием подготовленных кадров, на ответственные должности «чуждых» коммунистическому мировоззрению элементов, способных к скрытым контрреволюционном действиям.

Преодолению противоречий в революционном движении мусульманского населения страны способствовала деятельность учрежденного 17 (30) января 1918 года Центрального Мускома, комиссаром которого назначен бывший член Учредительного собрания от Казанской губернии Мулланур Вахитов (27). К концу 1918 года Центральный Муском имел 69 филиалов по всей России.

В соответствии с постановлением Наркомнаца об организации при губернских и уездных Советах отделов по делам мусульман от 27 января 1918 года Мусульманский социалистический комитет вместе с членами левой фракции II Всероссийского съезда мусульман организовал Комиссариат по мусульманским делам при Казанском Совете, который возглавил М. Султан-Галиев. Организация указанного Комиссариата большевиками осуществлялась в целях создания действенного противовеса Всероссийскому Мусульманскому национальному совету и Национальному парламенту – Миллет Меджлису (28).

В ходе работы Центрального Мускома был выработан ряд предложений, реализация которых позволила большевикам добиться значительных успехов в мусульманской среде. В частности, предложения о создании в каждой губернии, где проживают мусульмане, специальных органов по работе с населением, исповедующим ислам, вызвало чувство воодушевления у местного населения, что способствовало дальнейшему признанию советской власти.

В процессе V Всероссийского съезда Советов, состоявшегося 01 июля 1918 года левая социалистическая фракция членов-мусульман избрала коллегию Центрального Мускома, в которую вошли: М. Вахитов – председатель, Г. Ибрагимов – заместитель, Г. Мамина, М. Кильдибеков, И. Казаков, М. Султан-Галиев, И. Фирдевс, Ш. Хамидуллин, М. Субхи, Ш. Ахмадиев, Ш. Худайбердиев. В августе 1918 года, после гибели М. Вахитова, председателем Мускома назначен М. Султан-Галиев.

В целях решения поставленных партией задач в среде народов Востока, коллегией Центрального Мускома определена его структура, включившая следующие отделы: статистический (численность мусульман), юридический (разработка законодательства для автономий), военный (управление Мусульманской Рабоче-Крестьянской красной армией), земледелия (вопросы землепользования и землеустройства), труда (содействие рабочему контролю на предприятиях, охрана труда, трудоустройство безработных), международной пропаганды (издание газет и журналов на татарском, персидском и арабском языках).

Проводимая Наркомнацем в целях унификации и повышения эффективности государственного управления, реорганизация национальных комиссариатов в национальные отделы губернских и уездных исполкомов стала камнем преткновения между центральной советской властью и коммунистами-мусульманами.

По этому поводу, М. Султан-Галиев, пытаясь отстоять позицию о необходимости сохранения национальных мусульманских комиссариатов, подчиненных Центральному Мускому, подготовил протест, в котором приводятся доводы о противоречии указанной реорганизации декларируемому советским правительством принципу самоопределения наций. Согласно его саркастическому замечанию, для комиссариатов других национальностей право культурно-национальных автономий, в силу их высокого развития, не нуждается в декретировании, но для Комиссариата по делам мусульман это имеет громадное принципиальное значение [6, с. 287-290]. Однако, ни его доводы, ни доводы иных партийных и общественных деятелей из среды мусульман, какой-либо реакции со стороны центральной власти не возымели.

Подводя итог, можно сделать выводы:

1. После Октябрьской революции ислам, в числе иных конфессий России, оказался в принципиально новых социально-экономических и идеологических условиях в связи с тем, что новый государственный строй не нуждался в поддержке религии.

2. Приводимая молодым Советским государством политика, несмотря на идущую в стране Гражданскую войну, показала свою эффективность в решении задач по государственному национальному строительству, оздоровлению межрелигиозных и межнациональных конфликтов путем предоставления автономий малым народам бывшей Российской империи, обеспечении их равноправия.

3. Вместе с тем, незамеченным для многих исследователей остается факт, что при оформлении национальных мусульманских автономий и их границ, практически не учитывались интересы русского народа, зачастую составляющего большинство, а сама политика интернационализма не обеспечила самой многочисленной национальности России автономного образования, действуя из прагматичных общегосударственных интересов того времени.

Примечания:

1) Территории с населением, традиционно исповедующим ислам.

2) Право на самоопределение (право народов на самоопределение) — один из основных принципов международного права, означающий право каждого народа самостоятельного решения вопроса о форме своего государственного существования, свободного определения без вмешательства извне своего политического статуса и осуществления экономического и культурного развития.

3) Туркестанское

(Среднеазиатское) восстание

4) В.И. Ленин

назвал Российскую империю «тюрьмой народов» 12 декабря

5) Казийский – от араб. кади (кадий, казий; назначающий, приговаривающий) – общепринятое название мусульманского судьи – чиновника, назначаемого правителем и отправляющего правосудие на основе шариата. (Подробнее см.: Негляр Л.В. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Главная редакция восточной литературы, 1991. - с. 125).

6) Бек (бий, бег, бей) — титул родоплеменной, а затем феодальной знати в странах Ближнего и Среднего Востока. Синоним арабского «амир» или «эмир».

7) Далее – Февральская революция.

8) Национально-культурная автономия – форма национально-культурного самоопределения, объединение граждан, относящихся к определённой этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории

9) Национально-территориальная автономия – разновидность территориальной автономии, один из способов решения национального вопроса. Означает предоставление отдельной части (частям) унитарного государства, населенной преимущественно представителями какого-либо национального меньшинства, определенной самостоятельности в решении вопросов внутренней жизни.

10) Далее –

Учредительное собрание – представительный орган в России, избранный в ноябре

11) Временное

правительство – высший исполнительно-распорядительный и законодательный орган

государственной власти в России в период между февралём и октябрём

12) Далее – Октябрьская революция.

13) Гражданская

война (7 ноября

14) Далее – СНК.

15) Далее -

Наркомнац - центральный государственный орган советской власти по руководству

национальным государственным строительством, образованный 26 октября

16) Белое

движение («белогвардейцы») – военно-политическое движение, сформированное в

ходе Революции

17) Далее – ЦК.

18) Далее – ТБСР.

19) Далее – РСФСР.

20) Далее – ВЦИК.

21) Далее – БАСР.

22) Волость - подразделение уезда в сельских местностях.

23) Султан-Галиев

Мирсаид Хайдаргалиевич (13 июля

24) Далее - РКП(б).

25) Далее – Центральный Муском.

26) Далее – ТАССР.

27) Мулланур

Муллазянович Вахитов (10 августа

28) Миллет

Меджлис – представительный орган тюркско-татарской автономии мусульман

внутренней России и Сибири, созданный на основании решения I Всероссийский

съезд мусульман, прошедшего в Уфе 01 мая

Литература

1. Бахтурина

А.Ю., Ростиславцева Н.В. Окраины Российской империи. Государственное управление

и национальный вопрос (1894-

2. Бенигсен А. Мусульмане в СССР.: Paris, YMCA-PRESS, 1983. – 86 с.

3. Исхаков С.М.

Российские мусульмане и революция (весна

4. Джошуа

Сарбон. Великая война и деколонизация Российской империи, Пер. с англ. О.

Поборцевой. - Бостон/Санкт-Петербург, Библиороссика, 2021., С. 456. (JoshuaA.

Sarborn, ImperialApocalypse. The

Great War and the Destruction of the Russian Empire,

5. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Издательская фирма «Выстоянная литература» РАН, 1995. С – 312.

6. Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики. М.: Обществ. акад. наук рос. немцев. 2004. - С. 851.